ほとんど穴埋め式

以下、全て読書感想文の書き方だ。参考サイトから一部引用しよう。以下はほんとに見出しだけの抜粋なので、もし本気で感想文の書き方を調べててうっかりこのページにたどり着いた方は、各サイトに飛んでいただくと詳しい説明が見られます。

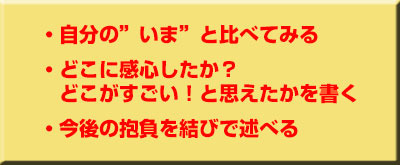

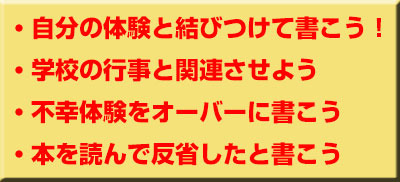

この3つだけで構成ができたも同然である。あとは本に出てきた人名なりキーワードなりを適当に当てはめていけば、おおむね書ける気がする。もう、ほぼ穴埋め式に近いのではないか。

ただ、これだけだと原稿用紙4枚にはちょっと足りない。

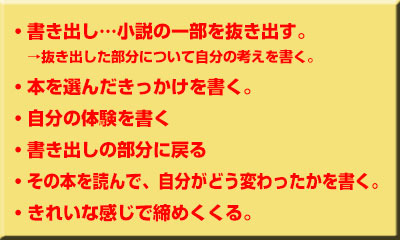

そんなときはこちらだ。

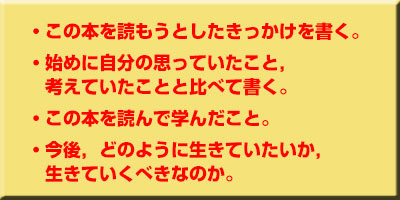

各200字くらいずつ書けば原稿用紙3枚まではあっという間。あとは長く書けそうなところに適当に肉付けすればいいだろう。

「きれいな感じで締めくくる」というのは「感想文にはきれいごと書いとけ」という開き直りのようでよい。実際、求められているのはそんなところだったと思う。

これも具体的で書きやすそうだ。基本的な感想+スパイス的な感想、という2段構えの構成は、ちょっと技巧派っぽくて他のコツよりワンランク、ハイレベルだ。

具体的なコツが多いと書いたが、中でもこれがいちばん具体的。「反省したと書こう」の当たりが、アドバイスって突き詰めると身も蓋もなくなるんだな、と清々しい気分にさせられる。

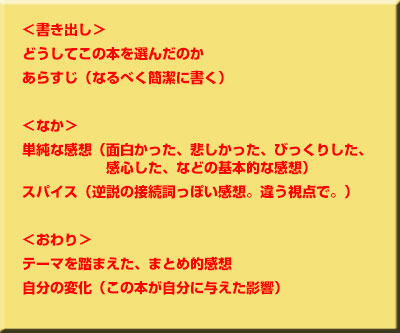

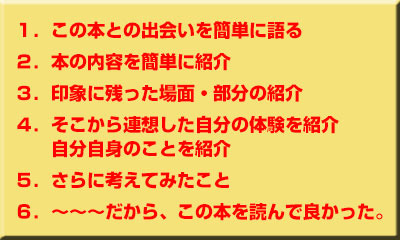

こちらはオーソドックスという感じ。本当はこれ以外にも項目があったのだけど、いくつかを抜粋しました。全部実践すれば、正統派感想文がすぐに書けそう。

これも正統派な感じ。「この本を読んでよかった」と、2つ前に紹介した「本を読んで反省したと書こう」との対比が味わい深い。

どうだろう、むかしあれだけ苦労した感想文、今ならサクッと書けるような気がしてきたのではないだろうか?僕が小学生の頃にこれらのサイトがあれば、宿題を秒速で終わらせてもっと有意義に夏休みが過ごせた気がする。もう一日長くおじいちゃんの家に泊まって、山にセミ取りに行けたはずだ。

いまさらあの夏休みの一日が取り戻せるわけではないが、改めて、感想文を書いてみようと思う。

本を読むのも面倒くさい

とはいえ、だ。

いくら感想文がサクッと書けそうとはいえ、書く前に本を読まなきゃいけない。

それだとトータルでやっぱり丸一日かかってしまう。それはだるいので、本以外のもので感想文を書いてみたい。

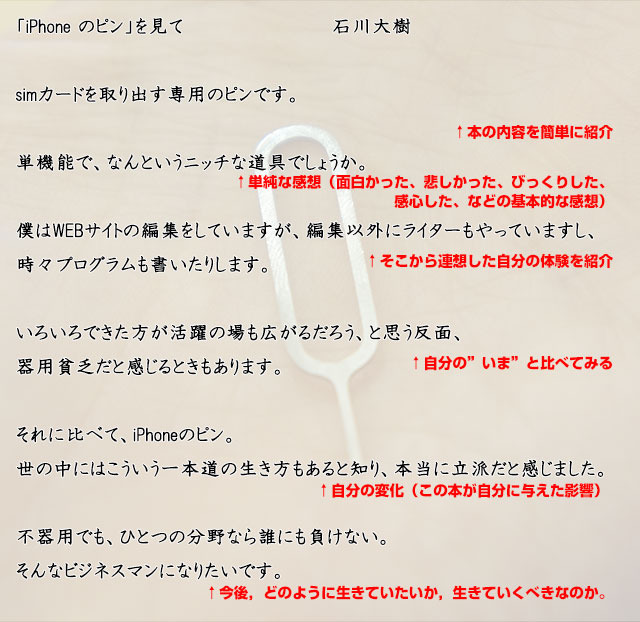

もうこれは完全に無作為なチョイスなのだが、机の上にあった、これ。

iPhoneからSIMカードを抜くためのクリップ

師がどんどん増える

コツを参考にしたら5分で書けた。どうだろうか。

さっきまでこのピンに対して一切なんの感情も抱いていなかったのだが、一気に人生の師みたいになってしまった。

そうだ、読書感想文って、書くとなぜか登場人物が人生の師になってしまうのだ。日本の子供はみんな小1~中3までの9年間、毎年夏休みのたびに一人ずつ人生の師を増やしていく。日本人は誰しも9人の恩師を抱えているのだ。

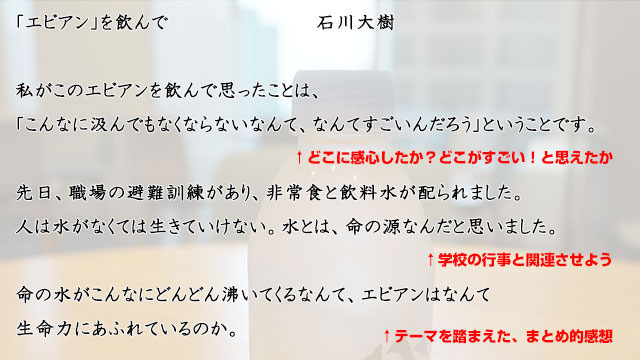

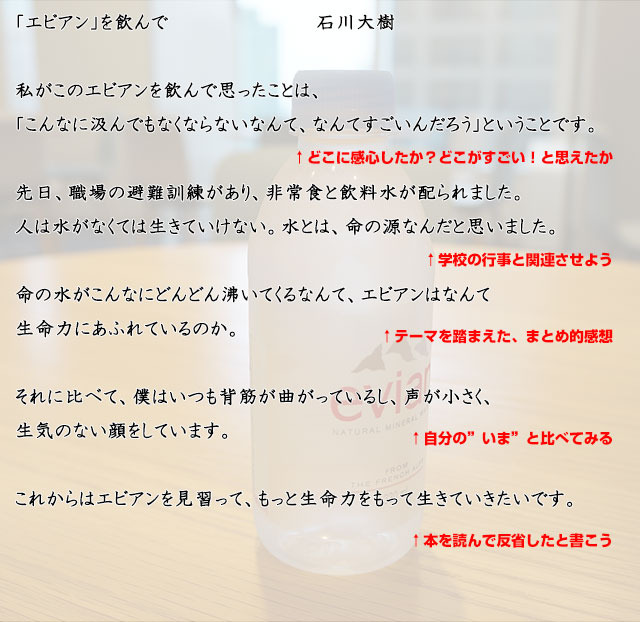

エビアン

なんかこう、エビアンを高めるあまり必要以上に自分を貶める文章になってしまった。確かに僕は猫背で声が小さいし生気もないが、こんなに羅列することもあるまい。

なお、これはわざと自虐っぽい文章にしたのではなく、コツをぽんぽん拾って並べて、それにあわせて文章を入れただけ。僕の本意ではない。

読書感想文の魔力にあてられた形である。

自分がもし無機物だったら

最後にもう一つ、これ行ってみよう。

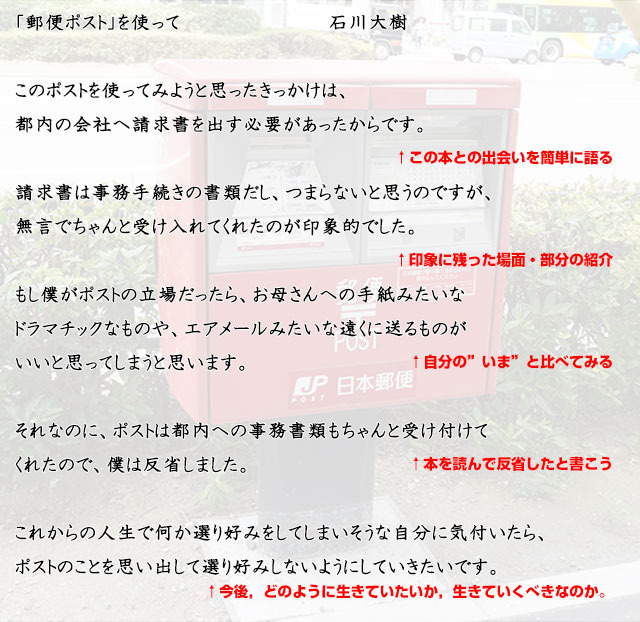

郵便ポスト

「自分がもしポストの立場だったら」みたいな状況設定がそもそも謎である。そこ比べることに意味があるのか。やっぱり読書感想文、変わってるな…。

と思ったものの、よく考えてみると本だったら登場人物と自分を比べるわけで、勝手にポストとか無機物で感想文書いてるのは自分であった。

これは失礼した。

みんな、読書感想文は本で書こう!(といいながら次ページも本を読まずに書きます)

実践編・ランチの感想文

前ページでは感想文を短文で書いてみたが、宿題に出される感想文はもっと長い。最後に、僕ももうすこし長く書いてみよう。それにはストーリー性のある対象が必要だろう。

たとえば、同僚とのランチはどうだ。編集部の藤原さんと、弊社営業の河合さんをランチに誘ってみた。無機物よりは感情移入できるはずだ。

最も印象に残ったシーン

「ほら、暖かくなりましたよ」

窓を開けた河合さんがそう言ったとき、僕は、人類が築いた文明の発展について、思いをはせました。

↑小説の一部を抜き出す。→抜き出した部分について自分の考えを書く。

入店

最初に店内に入ったとき、僕は「けっこう涼しいな」と思いました。うどん屋だから、夏でも暖かいうどんが楽しめるように涼しくしてあるのだろう、そう思いました。

↑この本との出会いを簡単に語る

でも、みんなで冷たいうどんをたべていると、すこし寒かったです。

↑単純な感想(面白かった、悲しかった、びっくりした、感心した、などの基本的な感想)

冷たいうどんを食べる一堂

入店したときは涼しいと思っていたのが、長居すると寒いのです。

↑始めに自分の思っていたこと,考えていたことと比べて書く。

僕だけでなく、みんな寒くて、凍え死にそうでした。

↑不幸体験をオーバーに書こう

強すぎる空調

そのとき、河合さんがスクっと立ち上がり、窓に手をかけました。「寒いから窓開けましょう」

↑3.印象に残った場面・部分の紹介

窓を開ける河合さん

窓を開ける!そんなこと考えてもみませんでした。僕は、そういう選択肢があることにすら気づいていなかったのです。

↑どこに感心したか?どこがすごい!と思えたか

人類は、環境に適応するのではなく、環境を自分たちに合わせて変えることで、短期間でここまでの文明を築いてきたといわれています。河合さんの行動は、まさに環境を変える行動でした。

↑書き出しの部分に戻る

僕もただ我慢するのではなく、環境を変えることで何かよい方向に変わらないか、考える習慣をつけたいと感じました。

↑自分の変化(この本が自分に与えた影響)

帰り道

ところで、帰り道に服装の話になりました。河合さんと僕は長袖をはおっていて、藤原さんは半そででした。、

↑スパイス(逆説の接続詞っぽい感想。違う視点で。)

そういえば、店内でも、藤原さんは一番エアコンの風の当たる席にいました。寒くなかったのでしょうか?

↑さらに考えてみたこと

長袖の河合さんと半袖の藤原さん

いや、寒かったに違いありません。僕は反省しました。

↑本を読んで反省したと書こう

藤原さんは、誰よりも寒かったにもかかわらず、不平を口に出さず、ずっと黙って我慢していたのです。僕はその忍耐力に感動しました。

↑どこに感心したか?どこがすごい!と思えたか

藤原さんは顔ではわらっているがこのときずっと我慢していた

辛いときに環境を変えることの大切さを河合さんから学び、そしてじっと耐えることの大切さを藤原さんから学びました。

↑この本を読んで学んだこと。

対照的な二つの行動ですが、どちらも重要なことだと思います。それに気づくことができてよかった。

↑~~~だから、この本を読んで良かった。

そのことを忘れず、困難にぶち当たったときはこのエピソードを思い出して、二つの可能性から適したほうを選んで実践するようにしたいです。

↑今後,どのように生きていたいか,生きていくべきなのか。

うどん屋でのランチからたくさんのことを学んだ

読書感想文はパズル

どうだろうか。

これでだいたい850字。原稿用紙2枚ちょっとである。もうちょっと描写を細かくすれば2倍になって、規程枚数クリアだ。

なんかこう、なんでもない出来事からむりやり教訓を拾っていくのは、不毛なようでもあるがやってみると面白くもある。よくいう「いいとこみつけ」である。

それが楽しくなって、ランチ相手を二人とも持ち上げたせいで、最後どっちつかずの妙な結論になってしまった。

よく読書感想文の話になると「あれ意味あるのか」みたいな議論になる。というかセミとり我慢して家にこもって書いてる最中はすごく思う。そんなときは意味の有無はいったん置いといて、こうやって穴埋め感覚でサクサクやってしまうとけっこう楽しい。パズルだと思って済ませてしまうのもひとつの手じゃないでしょうか。