駅前から広がる造船所の工場群

「中島三郎助まつり」の会場である旧住友重機械工業浦賀造船所は、浦賀の中心もいいとこ、駅前にどどんと広がっている。

かつては町の経済の根幹を支えていたんだろうなと、想像に難くない立地である。

山の斜面にへばりつくように建てられた浦賀駅

その駅前から見える、造船所の工場群

5分ほど歩いて正門に到着。正面の機関工場が会場だ

飾り気のない工場の入口に、「中島三郎助まつり」の文字が躍る

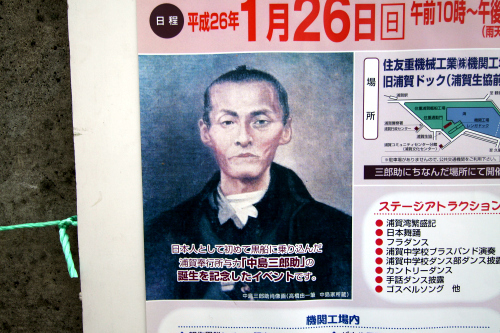

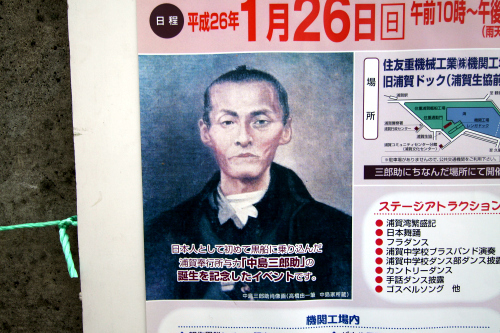

「そもそも中島三郎助とは何者じゃ?」という声が聞こえてくるような気がするが、まぁ、大雑把に説明すると、「カイコクシテクダサーイ」やってきたペリーの黒船に、日本人として一番最初に乗り込んだ人物である。

浦賀奉行所の与力(中間管理職)であった三郎助さんは、「偉い奴にしか会わない。話したくもない」と駄々をこねるペリーに対し、副奉行と身分を詐称して黒船へと乗り込み、ペリー側との交渉窓口として役割を果たした。

黒船の中を歩き回り、船の設備についてあまりに色々質問しまくったそうで、スパイなんじゃないかとペリーに疑われたそうだ

ペリーが帰った後は軍艦の重要性を幕府に進言し、浦賀にて日本初の洋式軍艦である「鳳凰丸」を建造。さらには長崎海軍伝習所の一期生として造船を学び(同窓生である勝海舟とは犬猿の仲だったらしい)、その後は吉田松陰や桂小五郎などにも教えを説いたそうだ。

幕末のスターたちとも交流があり、与力から海軍士官にまで出世した三郎助さんではあったものの、幕府への忠義から戊辰戦争で旧幕府軍につき、箱館総攻撃によって戦死している。なんとも波乱万丈な人生だ。

「中島三郎助まつり」は、そんな三郎助さんの功績を讃えるべく始められた催しである。地元中心のささやかなお祭りではあるが、その会場は廃造船所なだけあってスケールがでかい。

どどんと広がる工場の中、展示パネルや出店が並ぶ

地元の方々が様々なお店を出しているのだ

海の町らしく、軽トラで生わかめも絶賛販売!

あつあつの黒船シチューはパン付きで200円

奥にはステージもあり、偉い人が挨拶をしていた

巨大な三郎助さんの肖像がまつりを見守る

そして頭上に広がる天井の高い工場空間

他では見られない、ちょっとシュールな光景である

とまぁ、「中島三郎助まつり」はこのような感じである。壇上では地元の方々による演舞やコーラス、バンド演奏などが行われ、なかなかの盛況っぷりだ。

まつり自体も非常に楽しいものではあるが、やはりどうしても気になってしまうのは、まつりの会場となっている廃造船所の建造物群である。

続いては、廃造船所見学という視点で、会場を眺め倒してみるとしようじゃないか。

戦前に建てられた機関工場

「中島三郎助まつり」の会場となっている機関工場は、昭和12年頃に建てられたもの。もはや文化財クラスの工場が、2003年まで現役で使われていたのだから驚きだ。

その内部は、トタン張りのシンプルな外観からは想像できない、鉄とコンクリートの世界である。採光の窓が多く、壁も白を基調としている為か、意外と明るい印象だ。

舞台裏を覗けば、そこはやはり立派な廃工場

南側の窓が大きく、工場内に光をもたらしている

小さな部品の作業場だろうか、こういった小部屋も多い

入り組んだ階段がなんとも素敵だ

少し高い位置には年季の入ったチェーンブロック(手動クレーン)の束が

なんともレトロな重量計。針は曲がっているが、下のフックを引っ張ったらちゃんと動いた

危険なものを取り除くなど、整理や掃除はされているようだが、基本的には稼働していた当時のまま維持されているようだ。

備えつけられたままの設備はなんとも古めかしいものが多く、長きに渡り使用されてきた工場の歴史がひしひしと感じられる。

板張り、鉄張り、石張りの床

工場というと、広大な空間やそれを構成する鉄骨、天井を支えるトラスにばかり目が行きがちであるが、足元の床を見るのもなかなか面白い。

この工場は、基本的に板張りである

重い物を乗せる場所だろうか。鉄が敷かれているところもある

こっちは石敷きだ。火を使う場所だったのだろうか

大きな板が敷かれたエリア

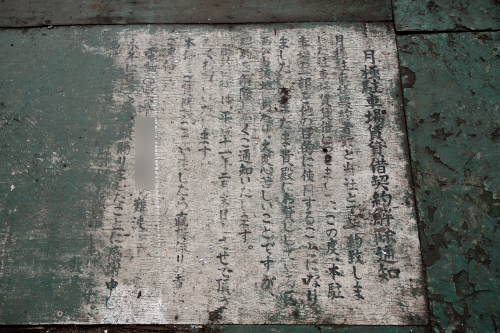

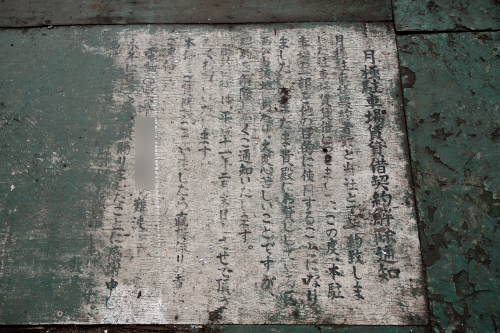

どうやら看板を再利用したもののようである

看板を転用した床のペンキが剥げ、文字が剥き出しになっている。手書きなので古いものかと思いきや、文面を見ると平成11年と意外と新しかった。

天井クレーンの木製運転席がかわいい

機関工場では、いくつかの天井クレーンを目にすることができる。

工場の建物自体と同様、これらのクレーンもまた相当な年代物のようで、なんと運転席が木造であった。

頭上を見上げるともれなく目に入る天井クレーン

その運転席は木造! なんともかわいらしいじゃないか

クレーンガーダの骨組みも素敵だ

思わずぶら下がってみたくなるこのクレーンは……

なんと、大正13年の製造である!

より廃工場の雰囲気が強い銅工工場

機関工場から建物が続く銅工工場もまた、なかなかに見ごたえがあった。

なんとなく、学校の工作室のような印象を受けた

天井のトラスと中二階の張り出し部分が印象的だ

剥げた塗装に錆の堆積したシンク。たまりませんな

用途不明なパイプが並んでいて、テンション上がる

このたたずまいが美しい

薄暗い中に年季の入った配電盤

規模こそ小さいものの、その分、細部までしっかり観察することができる銅工工場。広さが手頃な上に蛇口が多い為か、学校の工作室のようである。

機関工場のようにイベントスペースとして使われることもないのか、寂れた感じが色濃く、より廃工場といった趣があった。

物凄く貴重な煉瓦造りのドライドック

さてはて、これまでは工場の内部ばかりを見てきたが、そろそろ屋外に出るとしよう。

次に紹介するのは、機関工場の南側にたたずむ第一号船渠である。浦賀ドックとも呼ばれ、浦賀造船所といえばこれ! というような、浦賀のシンボル的存在である。

「中島三郎助まつり」では、その浦賀ドックを自由に見学することができるのだ。

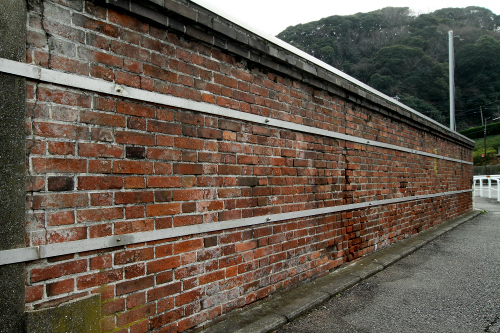

世界的にも貴重な煉瓦造りのドライドックである

浦賀ドックが完成したのは明治32年(1899年)。浦賀造船所が閉鎖される2003年まで、実に104年に渡り現役で使い続けられてきたドライドック(水を抜いた状態で船を修理、建造する施設)である。

煉瓦造りのドライドックは世界にも四基しか現存せず、日本にあるのはそのうち二基。この浦賀ドックと、浦賀ドックから2kmほど離れたところにある川間ドックだ。

しかし川間ドックは既にドックとしての機能を失っており、大分部が水没したままである。ドックとしての機能を維持している浦賀ドックは、本当に貴重な存在なのだ。

船底を支える盤木が残ったままである

赤茶けた煉瓦と、白い石のコントラストが美しい

ドックを仕切る扉船。左右の落差に驚くのはお約束

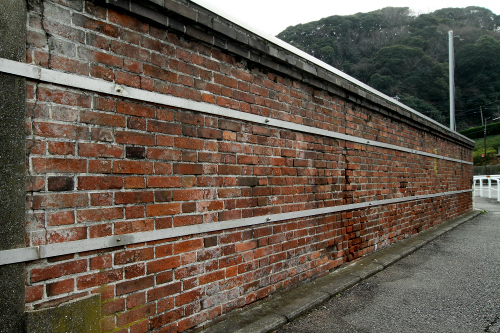

ちなみに、浦賀造船所の外壁も一部は煉瓦造りだ(ドックと同じフランス積みという積み方)

実をいうと、私は6年前にもこのドックを記事に取り上げたことがある(参照「

明治のドックは良いドック」)。

当時の「中島三郎助まつり」では浦賀ドックの見学ツアーが開催され、ドックの底へ降りることも可能だったのだが、残念ながら今年はそのようなツアーをやっていなかった。

改めて眺めてみると、金属部分の錆が進んでいたり、苔や泥のようなものが積もっていたりと、以前より汚れたなぁという印象だ。造船所が閉鎖された現在、ほぼ放置状態なのだろうでしょうがないが。巨大構造物のメンテナンスは、やはり大変だ。

倒壊の危険防止の為、ヘッドを外した状態で残る昭和18年製造の巨大クレーン

こちらはそのまま残る、昭和20年製造のクレーン

こんな巨大な鉄の塊が、レールに沿ってドックの横を動いていたのだから、凄いものだ

滑り台式船台

機関工場の北側には、巨大な滑り台式の船台が存在する。船台の上で船を組み立て、完成したらレールを滑らせて進水させる設備である。

さほど古いものではないと思うが、なかなか壮大かつ興味深かったので、紹介しておこう。

あまりに巨大な滑り台である

色々な物が置かれたまま。ごちゃごちゃとした感じがたまらない

船がずずずと滑って行く、その様子を見てみたかった

傾斜の地上部分は鉄骨のジャングルだ

その下は物置だったり、小屋があったり

潮風にさらされボロボロな配電盤にも風情がある

今後はどうなっていくものか

とまぁ、目を見張るモノが数多く残されている旧浦賀造船所。その敷地や建物が開放される「中島三郎助まつり」のようなイベントは、大変ありがたいものである。

気になるのは、この廃造船所が今後どうなるのかということ。閉鎖された直後の2004年には、機関工場やドライドックなどの産業遺産を活かすミュージアムパークの整備計画があったものの、10年経った今でも現状は相変わらず。

どうも、ミュージアムパーク構想の他、跡地に海洋系の大学を誘致しようと考えている人もいるらしく、いやはや、ホントどうなることやら。まぁ、当面は現状維持でしょうし、今後も「中島三郎助まつり」は浦賀造船所で続けられていくのでしょうな。