コンセントも、虎に頭かまれた体験も貯金箱に

「ゆうちょアイデア貯金箱コンクール」は毎年ゆうちょ銀行が全国の小学校に向けて募集している手作り貯金箱のコンクールである。

去年このコンクールについて展示会の様子をふくめてレポートしたところ大変な反響をいただいた(記事「

小学生が世の中のすべてを貯金箱化するコンクール」)。

毎年想像が一切追いつかない貯金箱が次々と繰り出され続ける、その様子は完全に成熟した「文化」であった。

昨年の記事のトップ画像。これが全部小学生の作った「貯金箱」なのだ。早くもこのコンクールのすごさが伝わったのではないか。なお、右端の虎の貯金箱については今回新たに後日談も聞けたので最後にご紹介します!

今回は1/24~26に「アリオ北砂」というショッピングセンターで行われていた第38回の入賞作展示会の東京会場へ行ってきた。

去年に引き続き2度目の鑑賞となり、さすがにもうそんなには驚かないだろうと思っていたのだが、しっかり圧倒されて帰ってきたのだった。

私が行ったのは初日の金曜日。平日の午前中であったがこのあと続々と家族連れやらお客さんがきて大盛況に

4人で行って感慨はいっそう深く

今回の取材には私ひとりではなく秋田書店の「もっと!」でデイリーポータルZとの共同企画をマンガで連載しているマンガ家のカラスヤサトシさん、担当の駒林さん、滝川さんの総勢4名が集まった(この日の取材の様子も3/17刊行の「もっと!」に掲載の予定!)。

ひとと一緒に鑑賞して新たに分かったこと、感じ入ったことが多数あったのでその点を中心に2回目のレポートはお届けしたい。

小さなスヌーピーのバッグを持ち、ランニングが好きすぎて走って会場入りした駒林さん。この小学生に負けず劣らずみたいなところのある人は作品をどう思ったのか

貯金箱の熱気に奮い立ち会場で行われていた野菜スタンプのハガキ作りに精を出していたカラスヤさん

すべてを貯金箱にする、その「すべて」の力強さ

まずこのコンクールのすごいところは、小学生が世の中のすべてを貯金箱にしている、というところだ。

なにしろ「すべて」である。

モノはもちろん、旅行や家族の思い出といった時間を切り取った作品からギミックにのみ注力する作品もある。

意匠から素材まで貯金箱に対するアプローチの方法も半端じゃなく多様であり、まったく気が抜けない。

審査員特別賞 「だいおういかの ちょきんばこ」田原和呼さん

時事ネタといおうか、その年の人気のモチーフが出てくるのはもはや当然の流れだろう。今年はダイオウイカが大人気だった。

(ちなみに写真では右のパネルに「夢」という文字の上に「スルメイカをたべたい」という願いが乗っていて、作品ともども無防備なのか完全防備なのかわからない感じ、貯金箱コンクールの展示会に来たんだなと実感した。)

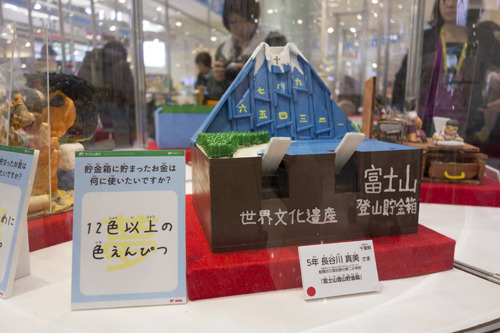

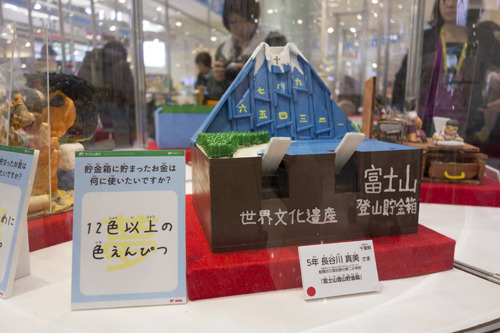

時事がらみといえば、世界文化遺産登録で富士山も多かったか。

文部科学大臣奨励賞「富士山登山貯金箱」長谷川真美さん

単に「富士山」ではなく「世界文化遺産としての富士山」が貯金箱になっている。

富士山が世界遺産に登録された、さあどうしよう、というときに「ならば貯金箱にしてみたらどうですか」というまさかの選択肢を小学生に与えるというのがこのコンクールなのだ。

かと思えば「鉛筆のけずりかすが出る」という生活の一部そのものが貯金箱へ変換された作品もある。

ゆうちょ銀行賞「けずりかす鯛の貯金箱」飯塚風さん

魚のうろこにするというアイディアで、けずりかすが貯金箱になった。

当サイトのウェブマスターの林が常々「使用済みのコンタクトレンズを集めて魚のうろこを表現したい」といっており何のこっちゃと思っていたのだが、そのアンサーがまさかここにあるとは。

コンタクトレンズではないがボタンでペリカンを造形するという作品もあった。

文部科学大臣奨励賞「ペリカンちょ金ばこ」松永郁己さん

ボタンでペリカンを作って、なおかつ貯金箱なのである。要素の多層構造ぶりがほとんど偶然みたいなレベルである。

ちなみに滝川さんはめざとく「ペリカンの貯金箱で受賞したのに貯めたお金で『大すきなきょうりゅうの本を買いたい』っていうのもすごく良い」といっていた。ほんとだ。

会場の最寄り駅にはポスターも。「おもしろ貯金箱大集合」というのが飾り表現ではなく事実でしかないというのがすごい

優勝パターンが、ない

さらに今回カラスヤさんから聞いて気づいたのは優勝パターンがないということ。

展示されているのは「文部科学大臣奨励賞」、「ゆうちょ銀行賞」、「ゆうびんきょく賞」、「審査委員特別賞」といった上位賞と佳作的なポジションである「すごいアイディアで賞」の全240作品。

応募総数約81万点の頂点に立つ貯金箱たちなのだが、「こうすれば賞が取れる」といった優勝の法則があまりにも見えない。

手の込んだ大作がきっちり受賞する一方、シンプルながらアイディアがこれまでになかったような新機軸の作品もちゃんと評価されており、勢いノンジャンルが加速する結果になっている。

ゆうびんきょく賞「みんなともだち」松﨑孔誠さん

同じくゆうびんきょく賞「おふろにかくしちゃお」関ひまりさん

静と動

全くパターンがないので、展示会でも静かな作品と動きのある作品が一同に会すことになりとにかく楽しいし、見るものはもうわくわくするしかない。

ゆうびんきょく賞「ハワイに行くぞ!貯金箱 」 長谷川数正さん

こちらはコインを置くと電動で中央の人形が踊り、歯ブラシがまわってお金をザザザーッとかきとっていくしくみ。

ハワイへ行きたいという気持ちがこれでもかと現れており、そして現にハワイ行きの資金が貯金できるという、祈りと行動が一体になった躍動感あふれる作品だ。

一方こちら。

ゆうちょ銀行賞「セミの貯金箱」松下隼也さん

セミである。

こんなに静かなセミをかつて見たことがあったろうか。

タイトルの「セミの貯金箱」もあまりにも欲がなく渋い。

精巧ななかにはもはやエモーションすら感じ、そしてこれもまた「ハワイの貯金箱」と同じくお金を貯める用途の品物であるという事実に興奮する。

静の納豆、動の納豆。どちらも貯金箱

ここまで、写真は全部で21作品ある上位賞から紹介していった。

残りの200以上が連なる「すごいアイディアで賞」は作品数が多いだけにいっそうノンジャンルに拍車がかかり、静と動の触れ幅も大きくなっている。

受賞作は

ホームページでもばっちり観られるのでみんな見たほうがいい。

何がいいたいかというと、このコンクールで注目すべきは上位賞だけでは決してないということだ。全部みないともったいない。

納豆ひとつとっても動的に感じられる作品と静的に感じられる作品がある。

「納豆大好き、健康家族。」國安和希さん

「デカもり なっとう」 加古真優奈さん

納豆好きの家族が楽しく表現される一方、静かにしかし大盛りというインパクトで食品サンプルも顔負けのリアルさで納豆が再現されている。

「納豆の貯金箱」 という時点でちょっと待てと思うのが普通のはずなのだが、このコンクールにおいてはそこから先にもまだまだ見どころとして展開の余地があるのだ。

重ね重ね、想像を越えてくる。

すべての作品が学年トップ作品という事実

うおお、うおおおおと心に地鳴りを感じながら一通りを見たあと、ゆうちょ銀行の広報部 CSR担当、野本さんにお話をうかがうことができた。

そういえばこれまで気にしたことがなかったのだが、80万を越える貯金箱はどのように選定が行われるのだろう。

本文とは関係なく、さらに「すごいアイディアで賞」から貯金箱を紹介していきます。こちらは 「おばあちゃんちでひいた はんにゃのだし」笠置凛奈さん。般若の山車が貯金箱にというだけでお腹はまずまず一杯なのだが、畳み掛けて乗る人がピーナッツで表現される。かっこいい。

生まれたばかりのおとうとの貯金箱。「確かにこどもって生まれたばっかりのときこういうつかみどころない色してますよね」というカラスヤさんの言葉にはっとなる。貯金は口から、貯めたお金はオムツを取ると出てくる。 「おとうとがうまれたよ」平井智士さん

本気で造作することへの覚悟みたいなものすら感じる気迫の背泳ぎ。こちらも貯金は口から。 「行け行けファイト水泳大会」村越万里奈さん

聞けば、38回の開催のなかで方法は変化しているものの、現在は(1)まず全国すべての小学校へ向けて募集が行われ、(2)実施の決定した小学校が各校で作品となる貯金箱を回収、(3)学年代表の作品を決めて(4)写真審査となる1次審査へ応募するのだそうだ。

写真審査で240点にまでしぼられ、(5)現品を集めての最終審査で上位賞が決定されるという仕組みだそう。

こちらは売ってたら絶対買いたいと思わされたかっこよさ。こういうどこかおしゃれさのある貯金箱もあって本当に気が抜けない 「月面着陸」松本拓朗さん

Don't think,Feel系の作品も気をはく 「木の妖怪とラジオ体操」柏原あかりさん

エッジが削がれないすごさ

つまり、受賞した作品のすべてがまず「学年トップ作品」に選ばれたものだということだ。これにはカラスヤさんや一同みんなで驚いた。

というのも、学年で一番よしとされた作品というと「お手本」みたいないわゆるちょっと無難な作品が選ばれがちなのではないか。

しかし受賞作品を見れば一瞬で分かるのだが、作品はどれも無難さとはまるでかけはなれている。むしろ1つ1つが鋭利にチャレンジングだ。

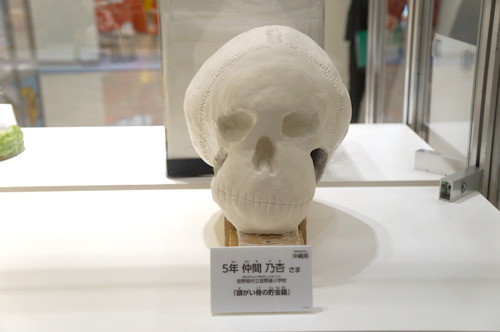

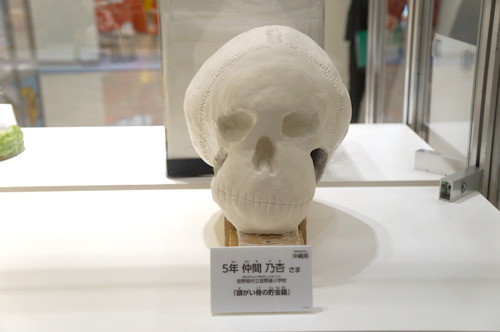

駒林さんいわく「美術の先生はいいといっても、校長先生にストップをかけられそう」な作品が多く並ぶ。

「頭がい骨の貯金箱」仲間乃杏さん

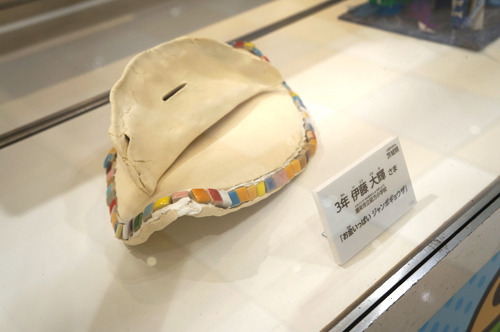

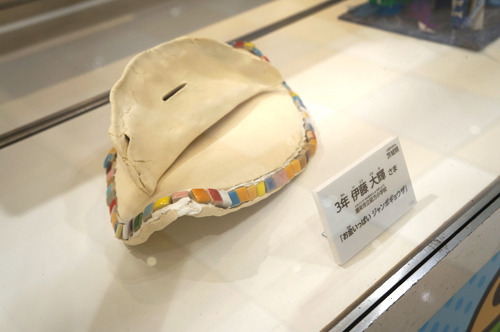

「お金いっぱい ジャンボギョウザ」伊藤大輝さん

各地でエッジがそがれることがないというのは、それだけ先生方と児童たちの信頼関係がちゃんとしているということなのかもしれない。

こうして頭蓋骨やジャンボギョウザの貯金箱がポンと出てくるとあまりの唐突さにエッジを感じざるを得ないが、作った本人と選んだ先生との間にはちゃんとした理由や物語やユーモアが共有されているのだろう。

ここまでくるともう感慨しかない。

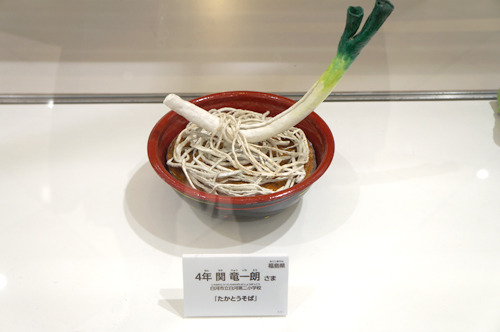

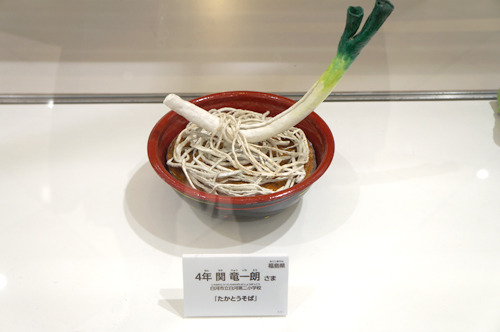

ねぎを箸代わりに食べる福島の「高遠そば」。ここまで渋いと先生方も黙るのは分かる「たかとうそば」関竜一朗さん

貯金箱に、いや貯金箱だからこそ、作った子や先生方との物語を思う「牛のしゅっか」角喜丞さん

あの名作「なつのおもいで」に後日談が

野本さんからは前回の記事で紹介した際も反響の多かった第35回 小学校1年生の部 文部科学大臣奨励賞を受賞した「なつのおもいで」についての後日談もうかがった。

あの、虎に頭をかまれている作品だ。

第35回 小学校1年生の部 文部科学大臣奨励賞 菊田 康介さん 「なつのおもいで」

この傑作が応募されたのは2010年のこと。

審査と展示のため作品が事務局まで送られ、翌年の2月まで展示会で全国をまわることになった。

通常であれば展示終了後の2月下旬には応募者の手元に戻るのだが、この年は別途もう1カ所での展示があり3月いっぱいまで事務局で預かることになったのだという。

そうして3月に起こったのが東日本大震災だ。応募者である菊池さんは仙台の方。

もし例年通りのスケジュールで作品を返却していれば地震の影響で作品が壊れてしまった可能性もあった、と無事返却のあとご本人やご家族に大変喜ばれたそうだ。

作品のパンチの強さをかわすようなちょっと良い話が裏側にあるとは。

この作品の大ファンの私としては心から良かったと思い涙せんばかりなのだった。

ちなみにこれは野暮になってしまうが、作品のテーマになっているのは東北地方の「虎舞」という伝統行事だそうである。

獅子舞のように頭をかんでもらうと、災いをまぬがれ頭がよくなるといわれいるのだそうだ。画像検索したらこの貯金箱のような写真がたくさん出てきてまた感激したのだった。

来年も楽しみです

見終わったあと、取材班4名全員がちょっとした興奮状態であった。

なぜ作品のエッジがあんなにも削がれないのか。このコンクールが「貯金箱」のコンクールでなかったらどうなっていたか。学年別、性別に作品の傾向はなかったか。塗装はメタリックが、素材はグラスファイバーが来年以降も来そうだ……などなど。感想戦も大いに盛り上がった。

カラスヤさんは「いますぐ自分でも貯金箱を作りたい」といっていて、私も「ですよね!」とこたえたのだった(応募できるのは小学生だけです!)。

展示会は大阪、沖縄、福岡がこれからの開催です。お近くの方はぜひ!

みんな思いのある作品について何かいいたくて写真を探しまくっていた