まずはこれまでの名作で驚いてほしい

小学生が作る貯金箱。どういったものを想像するだろうか。

低学年だと「子どもらしいたどたどしい造形がほほえましい作品」、高学年だと「大人も感心するギミックが施された作品」といったところだろうか。

最初にいうと、そういった想像を斜め上方向へ軽々と裏切ってくる作品が目白押しなのである。それがこのコンクールなのだ。

私も小学生のときになんとなく存在を聞いたことがあったが、応募したことはなかった。今回はじめて作品を見て、こんなことになっていたのかと驚いた。

まずはこれまでの上位賞から名作を、掲載の許可をいただいたのでどーんと画像で紹介しよう。

第35回 小学校1年生の部 文部科学大臣奨励賞

菊田 康介さん 「なつのおもいで」

一体なにがあったのか。

受賞コメントにはこうある。

「ゆうきを出してあたまをがぶっ としてもらえたから、しょうがもらえたとおもいます。」

もう一度いおう。一体、なにがあったのか。

確認したい点が多すぎて押しだまるばかりである。

ハッとして思うのは、このただ黙らざるをえないとんでもない作品を、何十万もの応募作のなかから「文部科学大臣奨励賞」という大きな賞にきちんと入選させるというすごみだ。このコンクールが成熟しきった文化であることを早くもご理解いただけたのではないか。

続けて紹介していこう。

第35回 小学校5年生の部 ゆうちょ銀行賞

川副 帆乃香さん 「ザ・コンセント」

ザ・コンセント。

もはや現代アートなのである。

夏休みに家にあるコンセントを調べるなかで、一番気に入った形のコンセントを貯金箱にした、と、受賞コメントにはあった。

夏。気に入ったコンセントを、貯金箱にする。

どうだろうこのてらいのないエキセントリックは。そしてこの作品もまた、上位の大変な賞を受賞している。

マンガ「団地ともお」かという作品が普通の顔して大きな評価を得ているのだ。

すべての作品が「貯金箱」という可笑しみ

第36回 小学校4年生の部

ゆうちょ銀行賞

田辺 尚成さん「開けこんにゃく玉」

第36回 小学校2年生の部

文部科学大臣奨励賞

髙原隆誠さん「みんななかよし森のなかまたち」

続いて左はこんにゃくが好きすぎて、こんにゃく芋をとにかくリアルにと作った意欲作。

右は「せかい中のみんながしあわせにくらせたらいいな」という願いをピーナツに込めた作品だ。

ここでもう一度思い出してほしいのが、作品はすべて「貯金箱」であるということろである。

リアルなこんにゃく芋と、エモーショナルが全開になったピーナッツ。どこまでも交わらないと思われた2つの意匠が貯金箱コンクールという同じ土俵に乗っている。

感心、感動、驚愕といったリアクションがしゅるしゅると「貯金箱」という思わぬ平常心に回収され解熱していくのを感じる。これが妙に気持ちいい。

“時間”が貯金箱という形で残る

このコンクールではモノだけではなく、エピソードすらも貯金箱になる。

第36回 ゆうちょ銀行賞

筒本 未礼さん 「四人兄弟になったよ」

生まれたばかりの弟を囲む様子が貯金箱になっている。

製作当時小さかった弟は、受賞時にはもうお座りをしていたそうで「このちょ金ばこをみると弟が生まれたときの気持ちを思い出します。だから、すごくうれしいです。」と受賞コメントにあった。

弟が生まれた喜びを形として残す。そしてその形についでの機能としてお金が貯められる。なかなかない状況である。

コンクールと小学生達が持ちつ持たれつでとんでもないものを形成しているのがわかる。

入賞作品が全国ツアー中!

入賞作品は過去4回分が

ゆうちょ銀行のホームページで見ることができる。かたっぱしから見ていてかつてなく造形するということについて考えさせられてしまった。

そしていま。昨年行われた第37回「ゆうちょアイデア貯金箱コンクール」上位入賞の240作品の展示会が全国を回っているというのだ。

福岡、大阪、名古屋と回りいよいよ東京へやってくるらしい。

これは……いかいでか!

(なんとなく意外だったが)会場は亀有に

81万点の頂点が亀有に集結

全国各地をまわるこの展示、東京では1/25~27に亀有の「アリオ亀有」というショッピングセンターで行われた。

昨年の応募作は811,386点。その中から選ばれた貯金箱240点が見られる。

これまでの私であれば、小学生が作った貯金箱? ふーん、くらいのものだったかもしれない。しかし今や過去の受賞作を堪能してすっかりファンになってしまっている。

会場につくなり興奮で泣きそうである。

ここだ! うおお

並んでるぞ、貯金箱!

貯金箱は生で見なくちゃね

実は今回の受賞作についても私は事前にネットで見てはいるのだ(こちらの

公式サイトで公開中)。

しかし実物を目にするとやはり画像以上に迫るものがあるのだった。私は演劇や映画も自宅テレビで見れば十分かなと思ってしまうこだわりのないたちだ。まさか「貯金箱は生で見なくちゃね」と思うに至るとは。

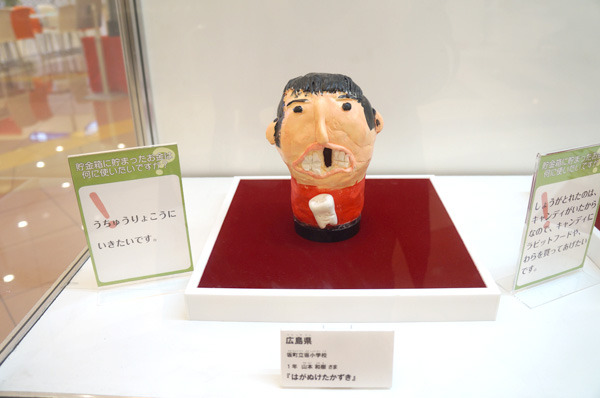

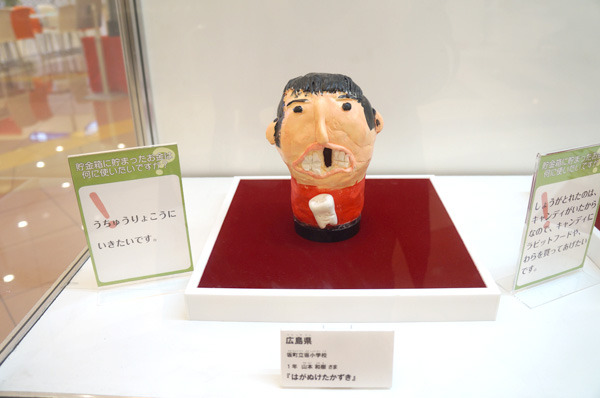

特に生で見て改めて感じ入るものがあったのが、「はがぬけたかずき」だ。

小学校1年生の部 文部科学大臣奨励賞 山本 和樹さん「はがぬけたかずき」

歯が抜けた。そうだ、この隙間に小銭を入れる貯金箱を作ろう。

人間として成長過程に起こる体の変化と貯金箱のまさかのマリアージュ。小学生の貯金箱コンクールのこれが醍醐味だろうという作品である。

そんな貯金箱で貯めたお金で「うちゅうりょこうにいきたい」というのも素晴らしい。

抜けた歯の隙間に入れて貯めた小銭で宇宙へいこうというのだ。ロマンの暴走である。

もう一つ期待していたのがこちら。

小学校4年生の部 審査員特別賞 増田 凪紗さん 「羽ばたく 福来ろう 貯金箱」

新奇性はないが、どうだろう、この落ち着きは。小学生の作品とは思えない迫力である。

ふくろうといえば幸福の鳥として巣鴨あたりじゃ大人気のモチーフであるが、小学4年生が貯金箱として造形してこの気高さだ。

タイトルの 「羽ばたく 福来ろう 貯金箱」の渋さもすごい。

思い出したのは過去の受賞作として見かけたロボットの貯金箱だ。

第36回 小学校1年生の部 審査員特別賞

德留 利弥さん 「スーパーロボットちょきんばこ」

ここまで人のよさそうなロボットをかつて見たことがあったろうか。ロボコンもびっくりだ。見事なのである。

ふくろうにロボット。ありふれたモチーフがうっかり言葉には尽くせない味わいを出してくるということがこのコンクールでは珍しくない。

生で見たふくろう貯金箱は、何かの教えを語りかけてくるようであった。ありがたや。

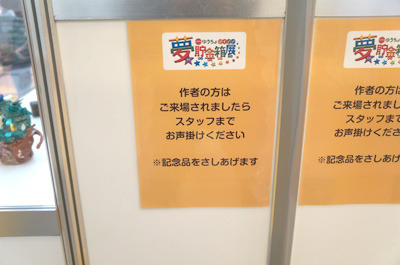

入賞者が来場した場合は記念品をもらえるのだそうだ。さぞ誇らしかろう

「すごいアイデアで賞」がすごい

展覧会に来てよかった…! と思ったのは上位の貯金箱を生で見られただけではなかった。

このコンクールには文部科学大臣奨励賞やゆうちょ銀行賞といった上位賞のほかに「すごいアイデアで賞」といういわゆる佳作的な賞が設けられ、219作品が受賞している。

会場にはこの作品たちがずらりと並んでいるのだが、あまりにもノンジャンルなので作品同士の温度差がすごいことになっているのだ。

手筒花火とお菓子の家がしれっと並ぶ

かたや花火、かたやお菓子の家。双方を束ねる概念は「貯金箱」ひとつである。前ページのこんにゃく芋とピーナッツのような組み合わせが、会場では普通に隣り合って並んだ状態次々に現れるのだ。

「きた!」と思った。

こちらは地元の太鼓とフルーツポンチ

この急激なテンションの上昇下降、きゃりーぱみゅぱみゅのあとに五木ひろしが登場して「夜明けのブルース」を歌う紅白歌合戦のような趣である。

貯金箱版紅白歌合戦。いよいよ何がなにやらが加速する。しかも出演するのは全員小学生だ。

ゴールドキングコブラと「昭和のお店」

すごいバッグと、かまど

すごい。すごいが飽和して目も慣れてしまうほどだ。

しかしここで改めてこれらがすべて貯金箱だということを思い出そうじゃないか。新鮮な驚きがまたよみがえる。

ただただ静かな並びもあって気が抜けない

貯金箱として人気のモチーフは回転すしとワニ

ちなみにこの「すごいアイデアで賞」では上位賞以上に自分の好きなモチーフに全力投球する作品が多いように感じた。

人気を一身に集めていたのが、回転すしとワニ、そしてサメであった。

貝を張り付ける工夫

職人さんのおだやかな表情よ

お金を入れると動くタイプ

こちらも可動

サメは圧倒的にジンベイザメ人気が高い

そんなに人気あるとは知らなかったよ

虫や恐竜や忍者に武将、バスケにバレエのトゥシューズ、バスや新幹線といった乗り物やお祭りの屋台、温泉というのもあった。

興奮して脅かすようにとんでもないぞ、すごいぞと書き並べてしまったが、小学生たちが何事かを深く考えているわけではなく素で一生懸命作っているということも合わせて伝わってくると思う。

好きなんだろう。

ただただ、好きなんだろうな。

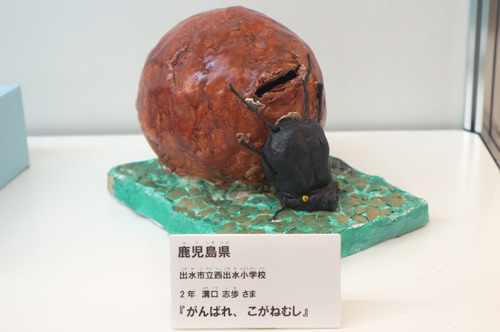

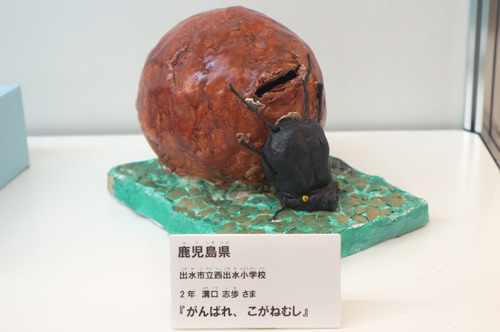

こがねむしが好きなのだ。だから貯金箱にして「かんばれ」と応援する

展示をまず1周して、全体のノンジャンルぶりや作品ひとつひとつの唐突さに驚いた。

そのあと、「ああ、好きなんだな」という視点を得てじっくり2周目を見ると、なんとなく腑に落ちるような瞬間があった。

佐久川智旭さん「虫とり貯金箱」

「虫」だけじゃなく「虫をとる」のが好きなのだ。だから貯金箱にしたのだ。

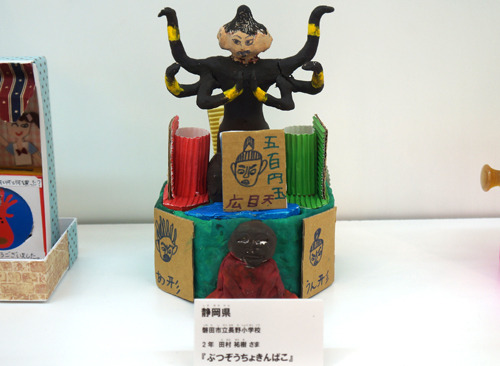

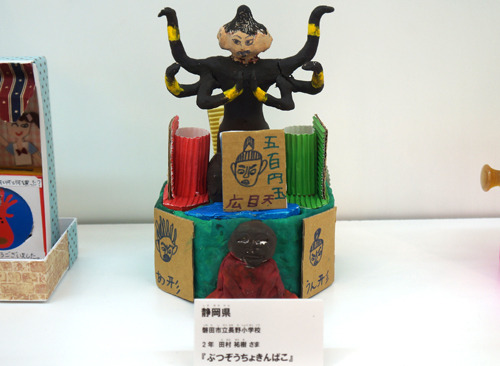

ぶつぞうが、好きなんだ

賞としては、この「好き」というところからどのような形にしろ一歩踏み出せた作品が上位に入っているのかなということも感じたのだが、うん、今はどうでもいいことですよね。

急激に渋すぎる技法が出たが、機関車が好きなのだろうなあ

そして静かな大人たち

会場では関係者の方とお話もさせていただいたのだが、みなさん作品に対して熱い思いがありながら感想は控えめな印象だった。

確かにこの作品群をズバッと一言でまとめるのは無理だ。「子どもたちの自由な発想が素晴らしい」的な慣用句でとりあえずまとめるようなことは間違ってもできない。

私もそうだ。まとまりきらない気持ちがうずうずする。

ただ一つ確実に思ったのは、私も貯金箱ひとつ作ってみようかねというライバル心なのだった。

横浜、仙台でまだ見られる!

この興奮の展示会、まだ会期を横浜と仙台に残している。横浜は2/9~11、仙台は3/1~3だ(詳しくは

こちら)。お近くの方は買い物ついでに行けるのでぜひぜひどうぞ。

そしてなにくそという思いで私と一緒に大人も貯金箱を作ろうじゃないですか(コンクールに応募できるのは小学生だけです。念のため!)。