天狗納豆の笹沼五郎商店さん

水戸納豆でいちばんの老舗、天狗納豆

水戸駅のほどちかくにある天狗納豆の直売所と工場。ちかづくと蒸し上げた大豆の匂いがする。

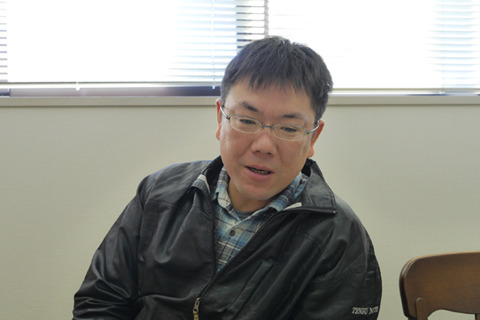

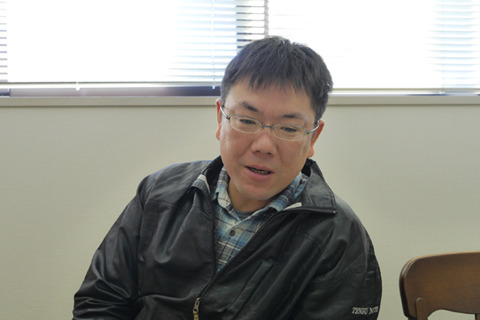

「明治22年創業で来年125年になります。初代の笹沼清左衛門さんが納豆づくりをはじめて、三代目の五郎さんで法人化、私の代で六代目ですね」

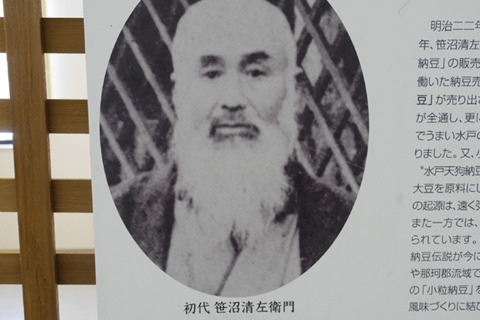

水戸納豆でも一番古いのがこの笹沼五郎商店さん。しかもよくきけば水戸納豆自体、ここの初代がはじめたそうだ。

天狗納豆の笹沼五郎商店六代目、笹沼寛さん。25歳のときに入って今は15年目の若い社長さん。

本で読んで作りたくなったそうだ

――そもそも水戸は納豆作りがさかんだったんですか?

「いや、商売としてはなかったでしょうね。農家さんでは作ってたんでしょうが。うちの清左衛門さんが最初ですね」

――清左衛門さんはなぜ納豆製造をはじめたんですか?

「初代が江戸時代の文献を読んでたらしいんですよ、そこに納豆のことが出てたんですね。これを作ってみたいと思ったのが最初のようですね」

昔の本見て「これ作りたい」と思ってやったのか。今だとYouTube見てコーラにメントス入れるようなものなのかな。

――文献で!? 当時は普及してたんでしょう?

「う~ん、東北の方は納豆作りがさかんですし、どこも作ってたとは思うんですが、商売はなかったんでしょう」

――そうか、情報がまわらないんだ

「インターネットとかないですからね(笑)

それで仙台で作られてることを知って、修行に行ったり技術者を呼んだりして明治22年に販売がはじまりました」

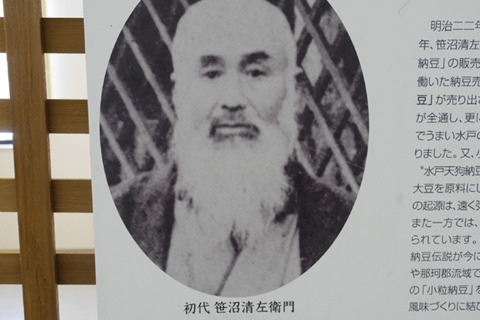

やっぱりひげがすごい。明治の偉い人の特徴はひげだ。

完熟で小さいのが好評だった

――水戸納豆が有名になったのはなぜですか?

「茨城には那珂川という川が流れていてその辺りは大豆栽培に適した砂っぽい土なんですよ。枯れてるっていうかね。

秋口、台風がきますよね。台風がきて川があふれるまえに、早生で収穫できる大豆というのが作られていたんですね。しかも水戸近郊は大豆が元々小粒だった。

清左衛門さんの時代の一般的な納豆は今より大きかったから小粒でたべやすいってんで喜ばれたんですね。基本的に大豆ってみんな大きいですから。

たべやすく、秋には安定的に手に入る。商売するには非常に好都合だったんですよね」

うちの家では「納豆はふつう小粒だけど、大粒がゴロッとしてていいな」とブームになっていたのだが、まったく逆のことが水戸納豆人気の発端だったのか。

今納豆が小粒なのもここがスタートだったのだ。

納豆の歴史の展示館も併設されている。旅行の団体客が来て、歴史見て工場見ておみやげを買っていくそうだ。なるほど。

SLが水戸納豆を流行らせた

「販売を開始した明治22年は市制誕生、水戸市ができた年です。

同時に水戸と栃木の小山にSLが開通しました、水戸線っていってね。小山経由で水戸へ訪れる観光客が増えたんですね。

そこで納豆を水戸駅で売ったところ評判を呼んだ。当時は駅弁売りのスタイルで売ってたんですね。それで水戸納豆が流行ったんです」

水戸納豆、水戸納豆とよくきくが、じつは何にも知らなかった。あれは当時のご当地グルメであり。みやげ物として有名になったのだ。

そしてこのみやげ物というもの自体、今とはすこし価値がちがうようだ。

駅では弁当売りスタイルで納豆が売られていた

みやげものの価値がものすごく高い

「東京には一日ではいけないような時代ですからね、水戸に行って買ってきたものって相当貴重な品になったと思うんですよね。それでおいしかったなんていったら評判になりますよね。

そんないろんな条件がかさなりスタートダッシュになって水戸納豆が大ブレイクしたんです」

なんか考えさせられるのは、今ネットでおいしいものとりよせても手軽すぎてあんまり評判にはならないだろうなと。

「当時は旅行自体がぜいたくで、ご近所さんにお土産くばるのが当然だったので、まあ売れましたよね。旅行業界が右肩上がりのバブルの時代くらいまでずっと売れましたね」

以降、天狗納豆はおみやげ用の納豆を中心に作りつづける。

ここは納豆メーカーといってもスーパーにならべてたわけではなく、名産品としての水戸納豆を伝統的に作る会社だったようだ。

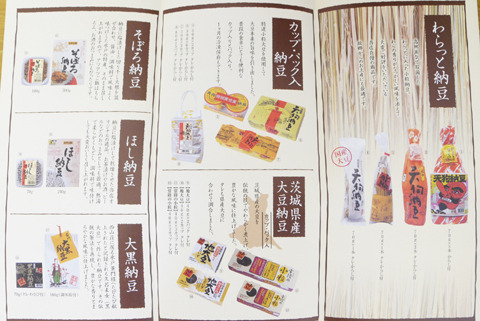

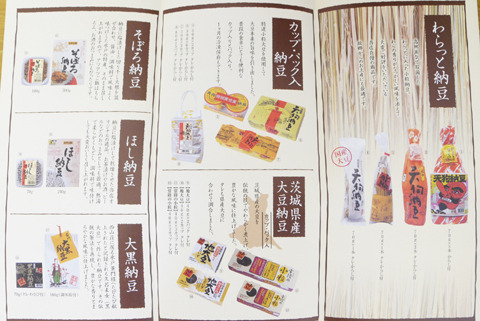

今では高級スーパーなどにもあるそうだが、天狗納豆はそもそもおみやげ用の商品が多い

冷蔵庫の革命

――それが明治でそのあとは……戦中もあったんですか?

「戦時中(昭和18~20年)はどこもやってませんね。

納豆の会社が一番多かったのは戦後、昭和3~40年くらいだと思います。県内でも80数社あったといいますね」

昭和30年代に入るとものすごく重要なものができる。

「冷蔵庫ができたのはでかいっすね。昭和30年代入ったくらいじゃないですかね。

納豆というのは基本的には関東より北。冬にたべられる旬のたべものが納豆だった。

商売も冬限定だったんですよ。冷蔵庫がないので夏場は腐ってしまう。夏場はアイスを売ったりすだれ編んで売ったりしてたとかそういう話はよくききますね。

作るほうもそうですけど、買うほうも大きいですよね。もしなかったらその日かぎりのものしか買えないですからね」

食品の業界はどこもそういうことなんだろうが、冷蔵庫の存在のでかさ。そうか、そこからなかったんだ。

冷蔵庫があってはじめて納豆は季節商品じゃなくなった。納豆屋さんもすだれを編まずにすんだのだ。

戦後20年代の納豆工場のようす

機械化に成功した先駆者が今も業界1位

「30年代から40年代過ぎになるころ、機械化されます。大手業者さんがオートメーションで大量生産に乗り出すんですよね。

業界のガリバーはタカノフーズさん。おかめ納豆の。いろんな会社がやったんでしょうけど、茨城の納豆のネームバリューがあったんじゃないでしょうかね。タカノさんは今でも業界でトップですね」

オートメーションにともなって容器にも変化がでてくる。

「発泡スチロールの容器ができたこと自体革命なんですよ。水戸の納豆はわら納豆ですし、あと経木(※お肉屋さんとかで包まれてる薄い木の皮)を使ってたんですよ。

それがスチロールの容器を使うことで機械で充填できるようになったんですね」

水戸駅のペデストリアンデッキには…

スチロールの便利さ

――スチロールになると納豆にも変化ありますか?

「保温性がありますね。発酵室に入れたときの保温性がたかいので作りやすい。大量生産するには理にかなった包材ですね。

そしてそのまま食卓で使える利便性がありますね。今作られている納豆はスチロールとあとは丸いカップの容器がほとんどですからね」

容器について検索してみると納豆がとびでる「とびだし式」やロケット納豆(わら製)とかあっておもしろい。

参考 『容器でたどる納豆沿革史』ヤマダフーズ

――笹沼さんとこはスチロール化して大量生産しなかったんですか?

「うちはワラの商品がほとんどだから。かたくなに水戸の納豆の伝統をつづけていたような時代ですから」

わらの納豆の水戸納豆記念碑がある。ところで納豆発祥は各地で宣言されていてこうした碑も他にもあるそうだ。

たれとからしの時代

昭和50年代に入ると量販店にも展開するようになり、ここでたれとからしがつくようになる。

――からしってなぜつくんですか? 入れなくてもうまいですよね

「納豆にはアンモニア臭があって、それを中和するというのでついてたんですね。昔は豆腐屋みたいに引き売りしていて、お客さんの皿のふちにペッと辛子をつけてたらしいんですよ。

ところが今は冷蔵庫が普及して二次発酵が起こらないのでアンモニア臭もすくない。辛子あると今どきの納豆って味こわれちゃうから。だったらしょうゆだけで食べてもらいたいという思いもある。

引き売りの時代には家庭に辛子も常備してなかったから喜ばれたと思うんですよ。その時代の名残ですね」

今はあってもなくてもいいということは、むかしの納豆、相当くさかったんだろうな。

弁当売りスタイルののちは、キオスクで好評

大人、ミツカンが参入

――納豆の大手ってどこですか?

「タカノフーズさん、おかめ納豆の。二番目がミツカンさん。かの。三番目が栃木のあづまさんかな。どこのスーパーいってもその3社の納豆は見ると思うんですよ」

なかでもミツカンは途中から納豆業界に入ってきていきなり2位になったそうだ。

「私がはたらきはじめて一番の衝撃は、同じ水戸のくめ納豆がミツカンさんになったことですかね。業界3位か4位の会社がつぶれて、新しく入って2位になっていたミツカンにくめ納豆ブランドを買われたんですね。

元々ミツカンさんの参入は業界として大きかったでしょう。あのミツカンですから。大きさでいったら業界一位のタカノフーズとくらべても大人と子供のようなものです」

天狗納豆はスーパーにおいてないので、ミツカンの参入自体に危機感はなかったらしい。小さめの会社はすべて脅威だったろうという。

今はスーパーにおく商品もふえてきたそうだ

「あれは納豆なの?」

――新しく入ったミツカンはどんなインパクトがあったんですか?

「ミツカンさんはとにかく新しかった。におわなっとうですか。西日本地域の方は納豆の匂いを好まないというので、匂いをへらしたんですね」

におわなっとう。宮本信子がうたう"金のつぶ"のCMがすぐ思いうかぶ。それだけ大量にTV放映したということなのだろう。どこかの納豆会社がなんかやってんだな~くらいに思っていたら、あれは業界の衝撃だったのか。

「私たち中小零細のみんなはあれについて『納豆であって納豆だけど、納豆なの?』って当時言いましたね」

これがもし"ミツカン納豆物語"なら敗者側の視点だろう。しかしどちらもちゃんと生き残ってるので、現実は物語のように一面的でない。

初代清左衛門さんは自ら山車をつくったらしい。やはり、創業者はこういう派手なことをするものなのか

ゲルに、たれをゲルに

「におわなっとうのあとは"あらっ便利!"ですか。たれがゲル状になってて配置してあるんですね」

――"あらっ便利!"は「あら便利」って思ったんですか?

「これは画期的だな~と思ったけど、チャレンジでしたよね。消費者にも受け入れられなかったのかな、そのあとパキッとたれになって」

――それは「あら便利」って感じなんですか

「それは便利じゃないかな(笑)」

納豆をにおわないように、は逆の発想でなるほどなと思わせるも、納豆のたれをゲルに、だ。

たれをゲルに! すごい世の中がきたなとふるえるものがある。新しく入ってきたところは新しいことをちゃんとするのだ。

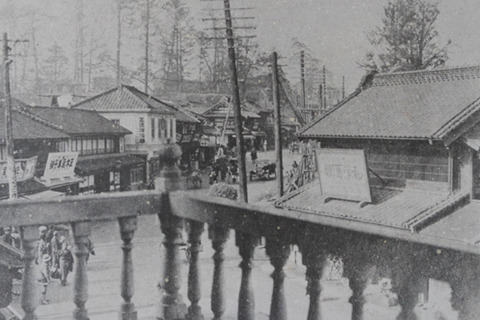

むかしの水戸駅前

納豆メーカーはどんどん少なくなっている

――昭和30年代、40年代に会社が一番多くなってそこから減るんですか?

「かつて茨城に80数社あったのが今では26かな。水戸では4つですね。

納豆にかんしては価格破壊がおこってると思うんですよ。大手さん同士が棚のうばいあいするためにどんどん店頭の値段がさがっていっちゃって。

私たちは3Pって呼ぶんですけど、3パックで東京でも98円とかでしょう」

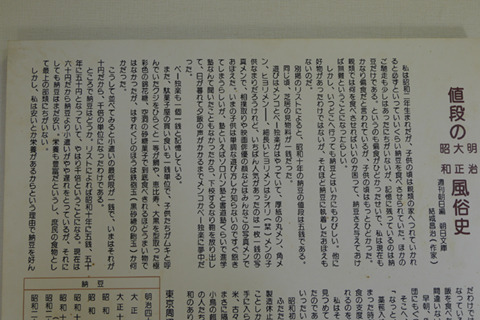

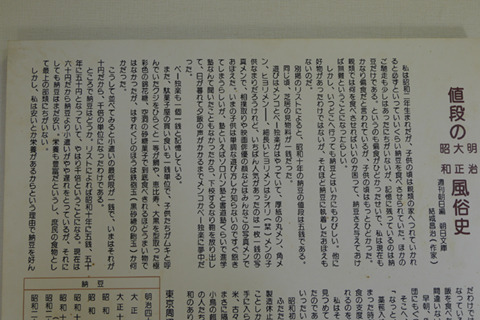

昭和56年の文章で「納豆は60円。まだ安い」納豆はずっと安いようだ

理想郷の納豆は3パック158円

――そうか、納豆って安いですよね

「価格の優等生とよばれるものの代表が納豆と卵じゃないですかね。原料の値段は上がっているのに安いまま。

この辺のスーパーはとくに安いんですよ。納豆の消費量が多い北の方が安い。

ぼくらからしてもこれで商売として利益が出るってこと自体天文学的、信じられないですね」

ひとごとでもうしわけないのだが、納豆ってやすいな~と思ってるのはプロも同じなのかと思ってしまった。

「3Pで158円とかだと住みやすいな~と思うんですけどね(笑)」

理想郷の納豆の価格が出た。笹沼さんたちが天国に行ったなら、天国の納豆は3パック158円にちがいない。

納豆売りの少年たち。子供も仕事してたんだな

高いのと安いのがある

「われわれは寡占のすすんじゃった業界かな。今200弱くらいの納豆屋さんがあるんですけど、10社で90%しめてるような感じですね。

業界自体は二極化してますね。大手が全国に展開してるなか、われわれみたいな中小は差別化商品を作ってます。値段をもとめるか、味をもとめるか。

うちもみやげ物が中心でしたが、今では百貨店さんや高級スーパーさんを中心に置きはじめてます。

スチロール容器のとなりにワラの納豆があったらびっくりしますよね。そういう販路を拡げていってますね」

あるある。そういう高い納豆がおいてある。あれはこういう会社が作っているのか。

知らない納豆買いに行きたい

おもしろサイトなんじゃないのか、ここは。冗談はどこだ、どこに書いてあるんだ。

そんなことを思いながら、ふむふむ、なるほど、とか、ですね、なるほどですね、とかうなずいていた。日経どころか新聞さえ読んでないのに。

おかげでこんなアホでもよく知れた。水戸納豆ってそういうことだったのか。スーパーの納豆コーナーってそういうことだったのか。

そういえば重大なことをきいてきたのを書き忘れた。

――そもそもなんですけど、納豆って味ちがうんですか?

「ちがいますね、全部ちがう。作り方からなにからちがいますから味も変わってきますね。

ただ茨城県に20何社あってそれが全部置いてるスーパーがあるかといったらない。各地にそれぞれの納豆があるんですよね」

納豆メーカーをつかまえて「味ちがうんですか?」もないが、旅先のスーパーをのぞいて納豆買ってみたいと思った。

スーパーの納豆コーナーがちょっと楽しくなる話だった。

笹沼さんの写真がかたむいていたので正面になおしてみたら地方のビックリハウスみたいになってしまった