おもしろ祭、ふたたび

この記事は、インタラクションという学会の取材記事である。ただその学会というのがとても独特で、当サイトでは以前にも「

おもしろ学会に行ってくる」という記事で紹介させていただいている。

読み返してみると、記事中、タイトルでまず「おもしろ学会」呼ばわり、文中に至っては「おもしろ祭」と、言いたい放題である。その節は大変失礼いたしました。

でも、正直、行ってみると実際におもしろ祭なのである。ではどの辺がおもしろ祭なのか、具体的にご紹介していきましょう。

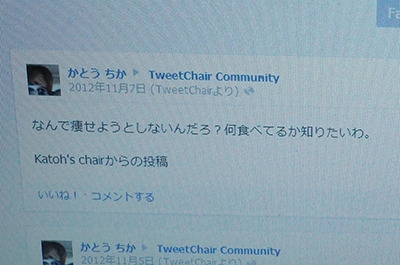

持ち主の体重を語り合う椅子

一見、何の変哲もない椅子

「石像でも乗ってるのかと思ったわ!」

これ、持ち主の体重管理に貢献する椅子なのだ。

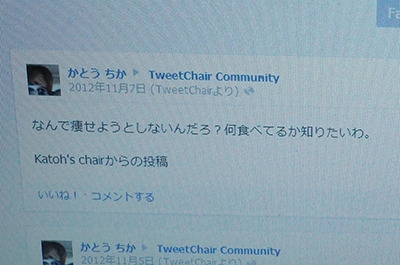

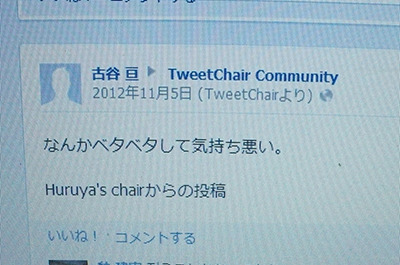

椅子には体重計がついていて、体重に変化によって、「重い」あるいは「軽くなった」という趣旨のコメントを自動的にfacebookに投稿する。

それはいいんだけど、そのコメントの内容が妙に辛辣なのだ。

「なんで痩せようとしないんだろ?何食べてるか知りたいわ」

「なんかベタベタして気持ち悪い…」

それは体重関係ないだろ!というようなコメントまで飛び出してきて、そうとうに手厳しい。

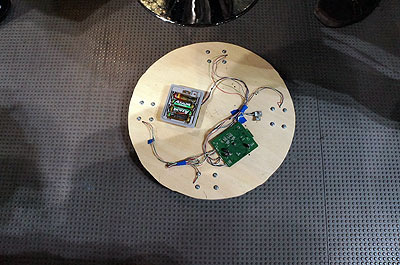

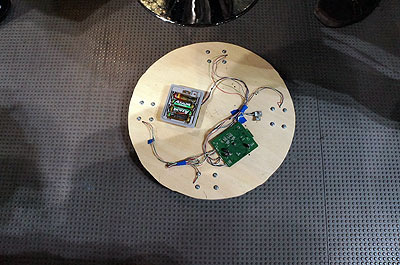

ちなみに椅子の下はこうなっています。

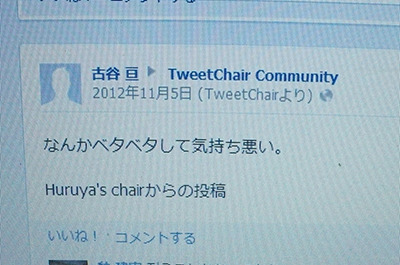

さらに、話はここで終わりではない。舞台はfacebook。もちろん、ソーシャルな交流機能も搭載している。

ただし交流するのは椅子どうし

椅子がお互いにコメントをつけあう機能がついている。写真で見ていただくとわかるとおり、「耐えるしかないのかな…」「運命を受け止めるしかないよ」と、かなり悲痛なムードである。励ましあう椅子たちの健気さに、食事の量を減らさずにはいられなくなる。

情に訴えて攻めてくる、エモ系のダイエット器具である。

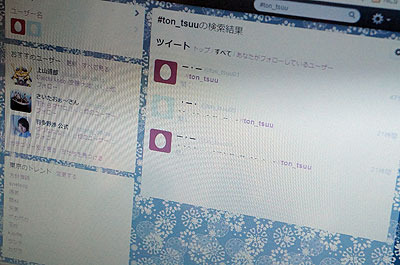

モールス信号がくる

次はモールス信号でtwitterに投稿するシステム。ちなみに取材には3日間の日程のうち2日行ったのだが、モールス信号をテーマにした研究が2つもあった。コミュニケーションのトレンドは、ソーシャルメディアの次はモールス信号が来るのかもしれない。

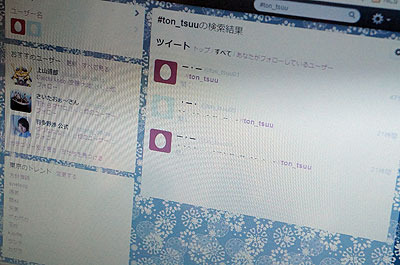

スマートフォンの画面をタッチして、トン、ツー、トン、ツーってやる

そうするとtwitterに自動的に投稿される。ツイートされたモールス信号は、スマートフォンで読み込めば音声で読み上げてくれる。

このシステムのいいところは、なんといってもツイートされたモールス信号である。

ツイートは日本語に変換してじゃなく、モールス信号そのまま行われるのだ。

モールス信号でやり取りされる会話のシュールさ

ちなみにここは学会なので、その場でその研究についての討論が行われたりする。僕が立ち聞きしたところでは「画面タッチでは十分高速なモールス信号の入力ができないのではないか」という議論が行われており、「そこかー」と思った。

(ちなみに本家モールス信号の機械、レバーを上げたときと下げたとき両方に接点がついてて、高速に発信できるようになっているらしいです。)

なんでもしゃべらせシステム

これは個人的にすごくぐっと来た。あらゆるものにおしゃべりさせるシステムだ。

これが、ちょっとしたアイデアで、ほんとにしゃべって見えるのだ。

実際おにぎりがしゃべってるところを動画でどうぞ。

子供にぬいぐるみ使って話しかけるとき、ぬいぐるみを小刻みに動かしたりする。あれと同じだ。

装置としては、音声を録音するときに一緒にターンテーブルを動かすと、その動きも記録できるようになっている。再生するときにも音声と一緒に回転運動が再生され、しゃべってみえる、というものだ。

仕掛けとしてはシンプルなのに、ほんとになんでもしゃべって見える!

録音風景。

会場ではほかに、矢印を動かして道案内をしたりもしていた。コンビニおにぎりがしゃべるのはいかにも「おもしろ祭」といった感じなのだが、こうやって実用的な例を見せられると途端に、研究成果!という感じがして背筋が伸びた。

エアギター支援システム

次はいかによくできていたとしても実用性はなさそうな、エアギターを支援するシステムの登場である。

手にこんなグローブをはめて

首にはマーカーのついたカードをかける。

実際にギターが弾ける!

エアギターにギターの絵が合成される、それだけじゃない。音も鳴る。エアギターなのに、本当にギターを弾いてる気分になれるのだ。

そしてさらに、この機械の本当に素晴らしいところはここから。手にはめた手袋には小さな部品が内蔵されていて、弦をエア弾いた時に、指先に弾いた感覚を再現してくれるのだ。目をつぶれば、エアギターにも関わらず完全に本物のギターを弾いているような没入感。

熱演しすぎてタグがひっくり返ったりすると、急にギターが消えてしまうので注意。

「急にギターが消えて、ただの奇行になってしまうので注意」と書こうと思ったが、よく考えてみたらエアギターとは本来そういうものだった。

ねんど細工支援システム

最近は東京駅でもイベントがあったりしてプロジェクションマッピングが流行っているけど、プロジェクターにはこんな使い方もあった。

最近は東京駅でもイベントがあったりしてプロジェクションマッピングが流行っているけど、プロジェクターにはこんな使い方もあった。

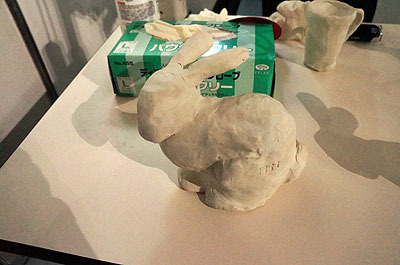

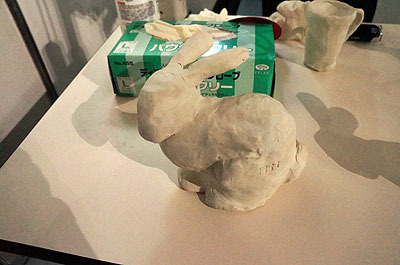

ねんどの上に直接、今のねんどと、モデルの形の違いが表示される

青が、モデルに比べて今のねんどがへこんでいるところ。黄色が、出っ張っているところ。

このガイドを見ながら青いところにねんどを盛って、黄色いところを削っていけば、きれいに完コピできるわけだ。

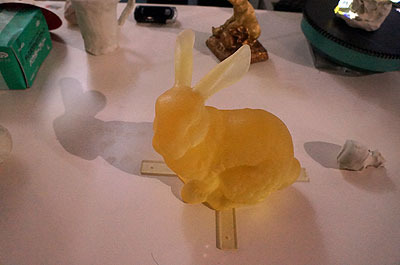

このシステムを使って作った粘土細工

こっちがモデルね

2方向からプロジェクションしている

言い忘れましたが、僕が取材したのは学会の中でもインタラクティブセッションというプログラム。各研究者がブースを持って、展示会形式で研究内容の発表をするという形態となっている。

会場内はこんな感じ。研究した本人が説明してくれる。

盗み見されないパスワード入力システム

パスワードを入力するとき、たとえ文字が隠れていても、キーボード上の指の動きを見られたら、なんて入力したかばれてしまう。マウスを使うにしても、カーソルの動きを追われたら一発である。そんなとき、使いたいのがこのシステムだ。

画面上に無数のカーソルが出てきて、本物は一つ、その他は全部ダミーだ。ダミーも本物のカーソルの動きに連動して動くので、たとえマウスを持つ手の動きと照らし合わせて見たとしても、どの文字を入力しているかは全然わからない。

このワラワラぶり、ちょっとフナムシっぽい気色悪さもある。もしこれが普及したら、人は海岸に行くと急にパスワードを入力したい衝動に駆られるようになっていくのかもしれない。

この研究をしているのは中村さんという方で、以前にも

ニコニコ学会βで共演したりして、個人的に何かと縁のある人だ。

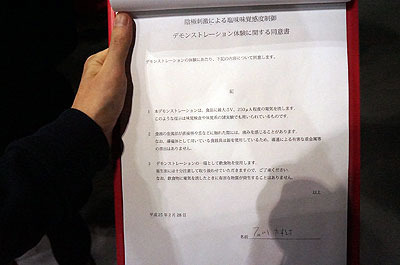

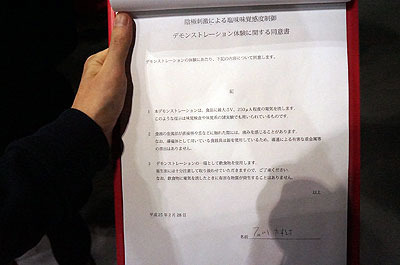

以前、別のイベントでお会いしたときは電気の味を楽しめる展示をしていたのだけど、今日は電気そのものの味ではなくて、電気を使って食べ物の味を変化させる発表をしていた。

そして電気フォーク

まずは電気フォークを使って、魚肉ソーセージを口に入れます。

まあふつうの魚肉ソーセージの味

で、フォークについたフェーダーをどんどんあげていくと…。

うー味が変わってきた、なんかしょっぱいような、金属的なような…??

電気を使った味覚には、プラスとマイナスの2種類があるらしい。プラスだと「電気の味」が楽しめるんだけど、今回の発表は、マイナスの電気味覚。

実はマイナスの電気は味を抑え込む効果がある。僕が最初にソーセージを口に入れた時、すでに電気が流れてて薄味になってたとのこと。そしてフェーダーを動かすと電気が弱くなって味が戻ってきて、急にしょっぱく感じられるようになった。味を増幅した、というわけではないんだけど、結果的に人間にはそう感じられるというわけだ。

体験する前に同意書にサインを求められるハードコアぶりにも痺れた

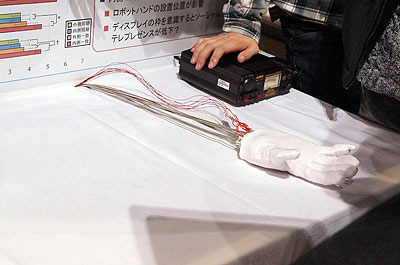

遠隔指相撲ロボ

最後に、これを紹介しておしまいにしよう。妙に生々しくて、いまだにあの感触が忘れられない。

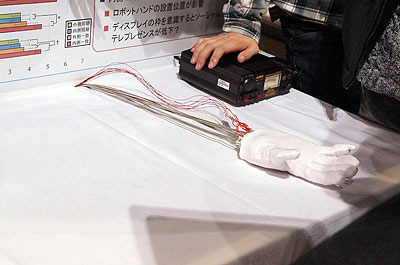

僕の脳裏にそんな強烈な印象を植え付けてくれたのが、こちらだ。

人はライブ映像、腕だけがロボットです。

これ、遠隔地の人と指相撲ができるシステムである。「えっ、それやる必要あるの!?」っていう質問が無粋であることは、ここまで読んできてくれたみなさんならもう了解済みだろう。

ロボットハンドだけ取り出したところ

向こうの人はこういうセンサー付きのグローブをしている

遠隔地でできるシステムなんだけど、この日に限って言えば、この人、画面のすぐ後ろにいるのだ。それがまたなんだか変な感じ。

実際に指相撲してみる

手を握った瞬間、あったかい。そして、柔らかい。

このロボットハンド、より人の手の感触に近づけるため、指には人肌に近い感触のシリコンを使っているとのこと。さらに、体温を再現するためヒーターを内蔵している。

ここからの話が面白いのだけど、触る側に「ロボットの手は冷たい」という先入観があるのか、普通の温度だと人間らしさが出なかったため、やや高めに設定しているとのこと。

おかげで、「握手するとこういう生ぬるい手のやついるよな…」という感じの、妙に生々しい温度だった。

そしてその感触が、いまだに手から離れない。

おもしろ祭、その正体

「おもしろ祭」で紹介を始めてしまい、本来の趣旨を紹介するのを忘れていた。

以下、

公式サイトから引用させていただこう。

“ユーザインタフェース、CSCW、可視化、入出力デバイス、仮想/拡張現実、ユビキタスコンピューティング、ソフトウェア工学といった計算機科学、さらには認知科学、社会科学、文化人類学、メディア論、芸術といった人文科学の、研究者および実務者が一堂に会し、インタラクションに関わる最新の技術や情報を交換し議論する場”

フォークに電気流したり遠くの人と指相撲したりおにぎりに喋らせたり、おもしろなことばっかりしているが、みんな第一線の研究者なのである。

こういう研究が(意外にも!)我々の未来を作っていくのかもしれない。我々の立っている地面、これは太古から人類が繰り広げてきた、おもしろ活動の堆積物なのかもしれない。