若い人に知名度がないのが悩みの種

JR小倉駅からあるいて10分ほど、小倉城近くの「リバーウォーク北九州」14階にゼンリンの資料館はある。

浮かれていたせいで外観の写真を撮るのを忘れてしまっていた

対応してくださったのは、ゼンリン広報部の山下さんと、松本さんだ。

松本さん(左)と山下さん(右)

--地図、特に住宅地図の細かな情報が好きで、愛用させてもらってます。

山下「ありがどうございます。しかし、ゼンリンは若い世代にいまひとつ知名度がないというか、がんばってPRしてるんですが、若い世代に認知してもらうのが難しくて……あと10年20年すると当社の名前は忘れ去られてしまっているんじゃないかと……」

いきなりシビアな話をきりだされた……。

--いや、むしろ社会経験を積んだ大人なら誰でも知っているというのは、逆に言うとすごいことだとおもいます。

と、偉そうなことを言ってしまったのだが、じっさいゼンリンはすごい。

例えばGoogleマップの日本の地図データは、ゼンリンの地図データを使っているのだが、かなり小さなビルにまでいちいち名前が入っているのはゼンリンの仕事のおかげだ。

同じGoogleマップのソウルとくらべてみるとその情報の詳細さは一目瞭然だと思う。

山下「ありがどうございます。しかし、ゼンリンは若い世代にいまひとつ知名度がないというか、がんばってPRしてるんですが、若い世代に認知してもらうのが難しくて……あと10年20年すると当社の名前は忘れ去られてしまっているんじゃないかと……」

いきなりシビアな話をきりだされた……。

--いや、むしろ社会経験を積んだ大人なら誰でも知っているというのは、逆に言うとすごいことだとおもいます。

と、偉そうなことを言ってしまったのだが、じっさいゼンリンはすごい。

例えばGoogleマップの日本の地図データは、ゼンリンの地図データを使っているのだが、かなり小さなビルにまでいちいち名前が入っているのはゼンリンの仕事のおかげだ。

同じGoogleマップのソウルとくらべてみるとその情報の詳細さは一目瞭然だと思う。

これだけきめ細かな情報のおかげでぼくたちは道に迷わなくてすんでいる。

そんな詳細な情報はどのように作られているのだろうか?

そんな詳細な情報はどのように作られているのだろうか?

毎日調査している

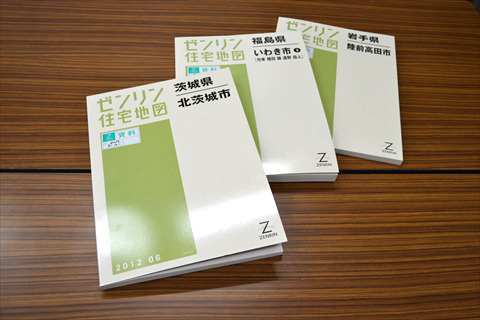

「住宅地図」の要といえばなんといっても建物ひとつひとつに建物名や居住者名の情報が入っていることだ。

一冊一万円前後する高級品だ

--地図の情報は調査員の方が、歩いて確認してるんですよね?

松本「そうですね、全国各地の調査スタッフ約1000名が毎日調査してますね」

--え、毎日ですか?

松本「毎日です」

--すごい……アルバイトなども含めてですか?

松本「いえ、調査スタッフは今は全て社員なんです、調査のさいにはちゃんとゼンリンの制服で調査スタッフだとわかるようにしています」

調査スタッフの制服が無かったころは、地元の人に怪しまれたりすることもしばしばあったそうなのだが、今はそんなこともなくなったという。

制服の威力たるや、である。

松本「そうですね、全国各地の調査スタッフ約1000名が毎日調査してますね」

--え、毎日ですか?

松本「毎日です」

--すごい……アルバイトなども含めてですか?

松本「いえ、調査スタッフは今は全て社員なんです、調査のさいにはちゃんとゼンリンの制服で調査スタッフだとわかるようにしています」

調査スタッフの制服が無かったころは、地元の人に怪しまれたりすることもしばしばあったそうなのだが、今はそんなこともなくなったという。

制服の威力たるや、である。

やっぱり犬が天敵

--山下さんや松本さんも調査スタッフはされたんですか?

山下「やりました。私は調査スタッフにまだアルバイトが居た頃にアルバイトで始めて、そのまま入社したんです」

--しかし、一軒一軒見て回るってのは本当に大変ですね。

山下「いちばんの天敵は犬ですね、特に空中に張ったロープにスライドするようになっているリードである程度自由に動ける犬、これが怖いですね」

--あ、わかります、ぼくも新聞配達してたんでわかります。たまにいますね動ける犬。親のかたきかってぐらい吠えてきますね。

山下さんは「あれは怖いです」と言ったきり、苦い顔をされていた。よほどいやな思い出があるのだろう。

ただ、そんないやな思い出だけではない。

今はそういうことはしないらしいけれど、昔は家の人に話を聞いたりすることもあったそうで、お茶やお漬物をごちそうになったり、家に入れてもらって世間話をしたともあったらしい。

「田舎に泊まろう!」ではない、住宅地図の調査スタッフの話だ。ただし、いろいろとうるさくない時代の話である。重ねて言うが、調査スタッフは今はそんなことはしない。

山下「やりました。私は調査スタッフにまだアルバイトが居た頃にアルバイトで始めて、そのまま入社したんです」

--しかし、一軒一軒見て回るってのは本当に大変ですね。

山下「いちばんの天敵は犬ですね、特に空中に張ったロープにスライドするようになっているリードである程度自由に動ける犬、これが怖いですね」

--あ、わかります、ぼくも新聞配達してたんでわかります。たまにいますね動ける犬。親のかたきかってぐらい吠えてきますね。

山下さんは「あれは怖いです」と言ったきり、苦い顔をされていた。よほどいやな思い出があるのだろう。

ただ、そんないやな思い出だけではない。

今はそういうことはしないらしいけれど、昔は家の人に話を聞いたりすることもあったそうで、お茶やお漬物をごちそうになったり、家に入れてもらって世間話をしたともあったらしい。

「田舎に泊まろう!」ではない、住宅地図の調査スタッフの話だ。ただし、いろいろとうるさくない時代の話である。重ねて言うが、調査スタッフは今はそんなことはしない。

紙を丸めるスタイルがいちばんいい

--効率よく調査するのってけっこう難しいですよね

山下「同じルートを2回以上歩かないように、なるべく一筆書きになるように調査するには、地図をパッと見て判別できなきゃいけなくて、これが難しい。最低1年はかかります」

--普通の人にはよくわからない特殊な能力ですよね

山下「他にも調査するさいは紙を両端からくるくると巻いて巻物状にして使うとか、そういう工夫はいろいろありますね」

--どうしてそういう巻き方なんですか?

山下「それがいちばん使いやすいんですよね」

山下「同じルートを2回以上歩かないように、なるべく一筆書きになるように調査するには、地図をパッと見て判別できなきゃいけなくて、これが難しい。最低1年はかかります」

--普通の人にはよくわからない特殊な能力ですよね

山下「他にも調査するさいは紙を両端からくるくると巻いて巻物状にして使うとか、そういう工夫はいろいろありますね」

--どうしてそういう巻き方なんですか?

山下「それがいちばん使いやすいんですよね」

この持ち方がいちばん使いやすいらしい

昔は手書きで情報を上書きしてた

そうやって調査スタッフが歩いて集めた情報は、少しづつ修正されアップデートされていく。

松本「やはり、そこに歩いて行って確かめるのが基本ですね。都市部であれば1年に1回。そうでない場所も2、3年に1回は歩いて行って確認しています。以前と変化がなくても「変わっていない」という情報を確認しているということも情報なんだと考えています」

そういう気の遠くなりそうな情報の確認が日本全国ほぼすべての場所で行われているのだ。

松本「やはり、そこに歩いて行って確かめるのが基本ですね。都市部であれば1年に1回。そうでない場所も2、3年に1回は歩いて行って確認しています。以前と変化がなくても「変わっていない」という情報を確認しているということも情報なんだと考えています」

そういう気の遠くなりそうな情報の確認が日本全国ほぼすべての場所で行われているのだ。

昔はこのぺんてる社製のペンピューターで活字体を作成していた

ゼンリンの先輩、伊能忠敬

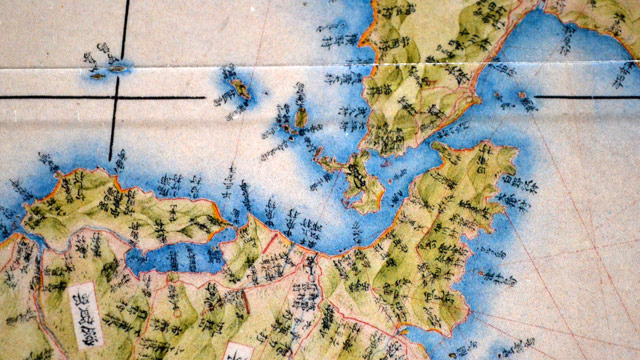

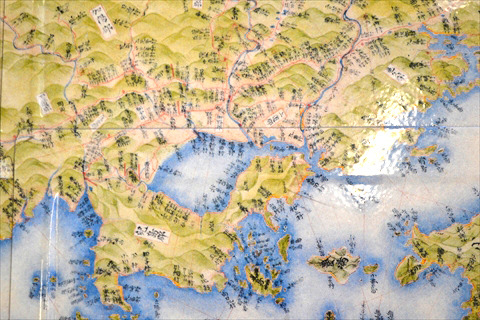

地図の資料館の床には伊能忠敬が残した「大日本沿海輿地全図(伊能中図)」の原寸大の複製が一面にひろがっている。

まさに「歩いて地図を作った」先輩、伊能忠敬の地図がゼンリンの資料館にあるのは、あるべくしてある。という感じだ。

まさに「歩いて地図を作った」先輩、伊能忠敬の地図がゼンリンの資料館にあるのは、あるべくしてある。という感じだ。

映り込みでよく見えないけれど、西日本です(伊能中図)

地図好きとして、伊能忠敬の地図を足で踏んづけるのは、ちょっとおそれおおい気がしたけれど、細かく見ていくともうそんなの気にならなくなってしまった。

資料館の展示物はゼンリンの佐々木さん(左)に解説して頂いた

一般的に「伊能忠敬は日本ではじめて正確な地図を作った」というふうに思われがちなのだけど、さすがに行けなかった場所もいくつかあり、その部分についてはちょっとあいまいになっている。例えば北海道。

知床半島の形がなんだか曖昧(伊能中図)

北海道の北半分は伊能忠敬本人は行くことが出来ず、師弟の約束をむすんだ間宮林蔵が測量したのだが、知床半島の先っぽなど険しい場所は測量できず、海岸線がぼんやりしている。

絵に描いたような自信の無さで、ちょっとかわいい。

絵に描いたような自信の無さで、ちょっとかわいい。

今とは違う地形に大興奮

伊能忠敬の地図は街道と海岸線の実際に測量した場所しか描かなかったため、霞ヶ浦など一部の湖や川がまったく書き込まれてないのも特徴だ。

霞ヶ浦のない関東平野はでかい!(伊能中図)

しかし、当時海岸線であった八郎潟はしっかりと描かれている。

まさかここが陸地になるなんて……(伊能中図)

秋田県の地図をみると、いやでも目に付く男鹿半島と付け根の八郎潟。なんでここだけ急に出っ張っていて、しかもさらに付け根のところがデカイ湖になってるのか。神様が気まぐれで作ったとしか思えない造形である。

他にも埋め立てで地形が変わってしまった場所としては、岡山の児島湾などもそうだ。

他にも埋め立てで地形が変わってしまった場所としては、岡山の児島湾などもそうだ。

岡山にも大きな干拓地があるのです(伊能中図)

岡山にもかなり大きな干拓地があった。江戸時代には児島湾と呼ばれていた場所が、昭和時代に干拓されて巨大な農地になった。自然をこんなに作り替えてしまうなんて人間は恐ろしい。

形がかわったのは埋め立てだけではない。自然にかわったものもある。例えば桜島。

形がかわったのは埋め立てだけではない。自然にかわったものもある。例えば桜島。

江戸時代はその名の通り島だった(伊能中図)

江戸時代の地図ではその名の通り島であったことが見てとれる。大正三年の大噴火で桜島は大隅半島と陸続きになる。

つい、伊能図に興奮してしまった。

しかし、これだけの大きさのものが自由に見られるのは、時空を越えた間違い探しをしているようでとても楽しいのだ。

つい、伊能図に興奮してしまった。

しかし、これだけの大きさのものが自由に見られるのは、時空を越えた間違い探しをしているようでとても楽しいのだ。

伊能図だけではない

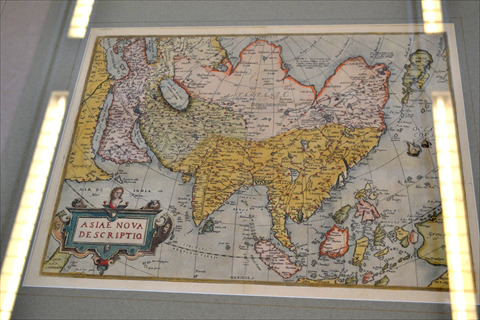

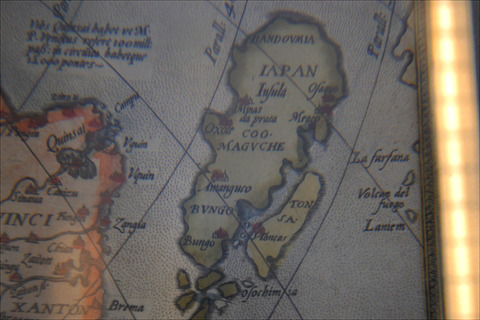

地図の資料館。伊能図だけではない。世界史の教科書でみたような古い世界地図も展示してある。

ユーラシア大陸はわかる(アジア図ホルテリウス作)

当時ヨーロッパと交易をしていた大友宗麟の本拠地は「Bungo(豊後)」としっかりかいてある。黄色い方の塊は「Tonsa(土佐?)」と書いてある

昔の世界地図に描いてある日本をみると、ユーラシア大陸から吐き出されたエクトプラズムみたいなのが日本だったりしておもしろい。

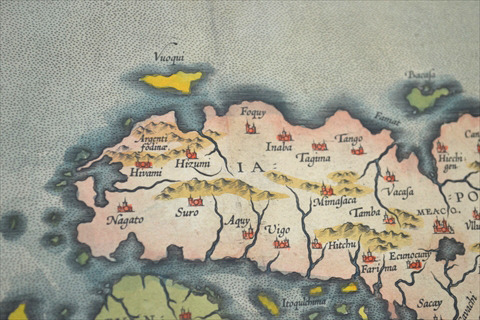

テイセラ日本図とよばれる日本地図 ずいぶん日本らしくなってきたけど、北海道がない

「Nagato」や「Inaba」など読み取れるとおもしろい。

時代が下ってくると、日本列島もずいぶんしっかりしてくる。だんだんと認知されていって形が定まってくる過程が昔の人の脳内を覗いているようでもある。

そしていちばん興味深かったのがこれだ。

そしていちばん興味深かったのがこれだ。

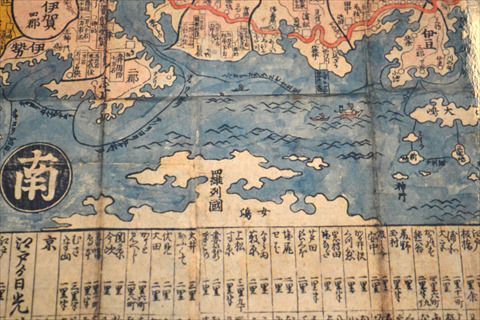

太平洋上になんかデカそうな島がある!?(「日本地図屏風」写真複製)

日本列島、紀伊半島のすぐ下の部分を見て欲しい。なんか大きそうな島があるのがわかるだろうか?

これはなんだ?

こちらの地図だともっとはっきり書いてある。

「羅刹国」「女嶋?」と書いてある(「本朝図鑑綱目」(流宣日本図)写真複製)

「羅刹国」とは「女護島」とも呼ばれ、むかし日本の南方にあると信じられていた「羅刹女」という鬼の姿をした女だけが住む島のことらしい。アマゾネス伝説のようなものが日本にもあったのだ。

「天地明察」で主人公が作ってたやつ

ぼくの興味のおもむくまま、ただ普通に楽しんだだけのレポートになってしまったような気がしないでもない。

ゼンリンの方に「地図好きですか?」とダイレクトな質問をしてみたのだけど、みなさんそりゃあもう、という感じで「すきですよー」と笑顔でこたえてくれたのが印象的だった。

本当は記事で紹介した3倍ぐらいの話を聞いたのだけど、収拾がつかなくなるのでこのへんでしめたいと思う。

また行って地図談義したい。

ゼンリンの方に「地図好きですか?」とダイレクトな質問をしてみたのだけど、みなさんそりゃあもう、という感じで「すきですよー」と笑顔でこたえてくれたのが印象的だった。

本当は記事で紹介した3倍ぐらいの話を聞いたのだけど、収拾がつかなくなるのでこのへんでしめたいと思う。

また行って地図談義したい。