フィルム貼りとハイカ

司書体験情報を得てさっそく申し込んだ所、図書館から電話が来て集合時間や持ち物、内容等を教えてくれた。

「今回やっていただく作業は、本に保護用フィルムを貼る作業とハイカです」 私「…ハイカ?」あまり聞きなれない単語に一瞬止まってしまった。ああ、配架か!さっそく図書館用語が出たぞ。

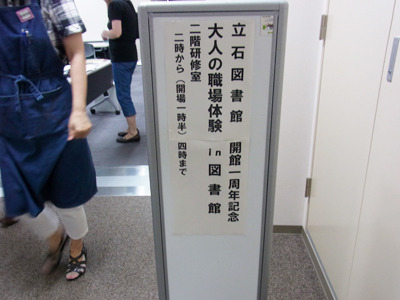

2011年6月にリニューアルしたばかりの立石図書館。凄くキレイ!

今回お世話になるのは実家から一番近い図書館だ。ここには昔、夏休みの宿題やテスト勉強をしに通っていた。

とは言っても建物はリニューアルしたてで、今や当時の面影は全く無い。昔は例えるなら灰色のイメージだが、今は爽やかでいて落ち着く明るいベージュ色、という感じだ。(壁の色そのまんま)

職場体験て大人になっても色々してみたいですよね

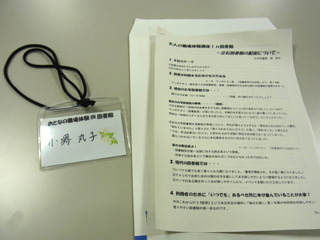

名札と資料を貰う

参加者は十数名。知り合いがいたりして!?

参加者の年齢層は様々。女性の方が多い感じだろうか。やはり皆さん読書が好きそうな面々である。

淡い妄想

私は地元なだけに、「小学生の時に好きだった男子に再会というドラマが無きにしも非ず」とちょっと緊張したが、知り合いさえいなかった。(公募していたので地元じゃない人も多かっただろう。)

配架前の説明が始まる

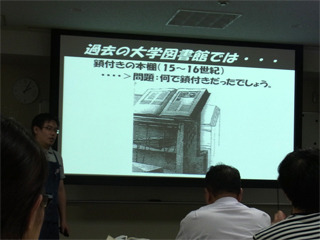

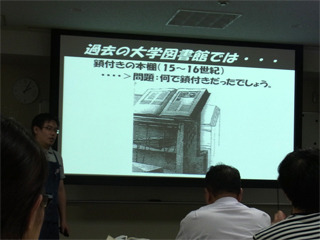

女性館長の挨拶が終わった後、実作業をする前に図書館の使われ方について歴史を追って説明してくれた。

昔の図書館では移動できない様に本に鎖をつけていたらしい

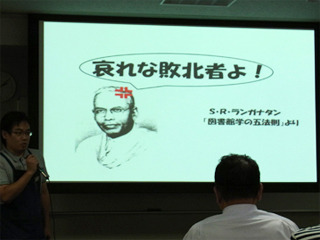

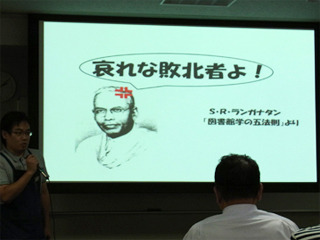

ランガナタンさん(図書館学者)怒っちゃったよ

イジワル図書館から大きな変化

かつての図書館は本が天井まで並んでいて取りにくかったらしい。それはまだしも、「地域の人が欲しがっちゃうから」といって紙を貼って隠したり、学生が借りようとすると「見ても分からないだろう」とか、逆に「単位取れたなら必要ないでしょ」と、ナニソレ!と驚くようなイジワル対応をしていた例があったようだ。そんな事してるうちに本は古くなり価値の無い物に…

しかし時は流れ今の図書館では「いつでも、誰でも簡単に図書を利用できる」様に工夫されている。有難い事です。

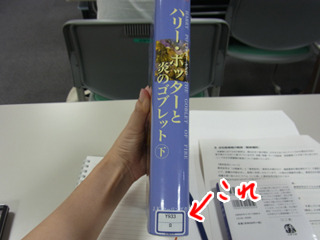

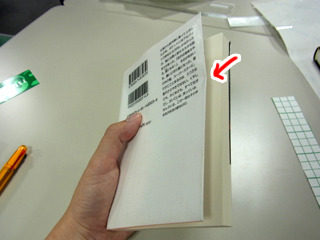

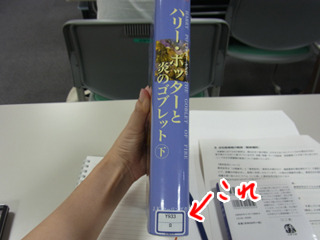

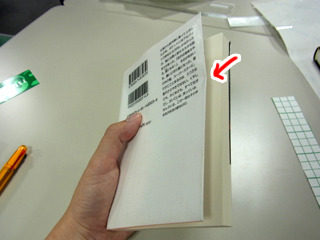

本が探しやすい工夫の一つに、背表紙についている請求番号

そういえばちゃんと見たこと無かったな

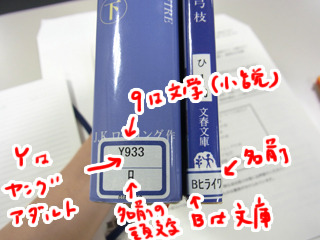

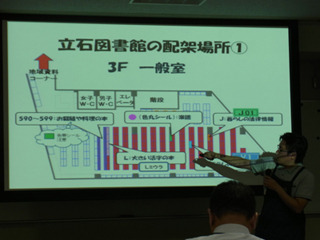

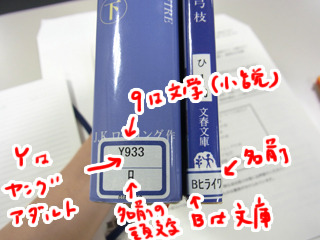

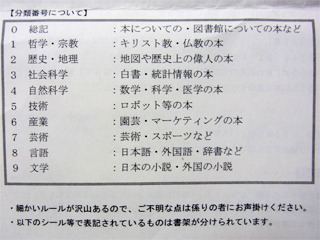

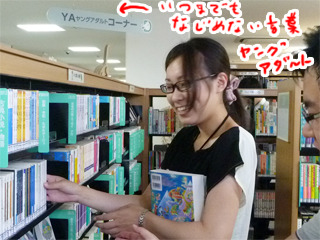

目に入ってはいたけどあまり注目してなかったこの背表紙についた請求番号。Yはヤングアダルト、Mは漫画、Bは文庫、Lは大活字本など割と分かりやすい決まりがある。

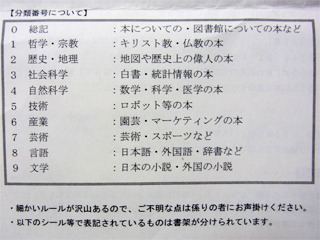

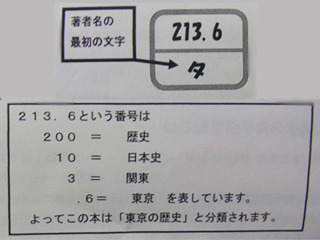

さらにその後の数字は0~9までカテゴライズされており、例えば0は総記、1は哲学・宗教となっている。司書さんがこれを見ながら定位置に配架する事で、私達は本を利用しやすくなっている訳ですね。

これはどこの図書館でも一緒とのこと

数字を見れば大体内容が分かるのか。

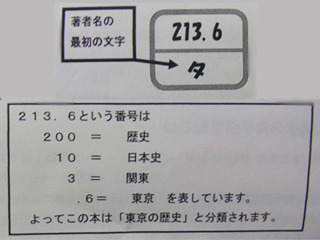

立石図書館での本の配置を聞く

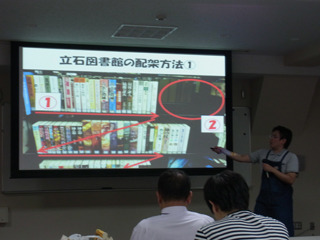

細かな配架方法の説明もされた

いざ、配架作業へ

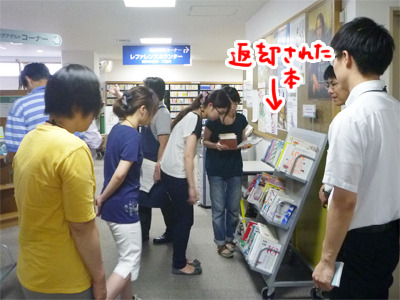

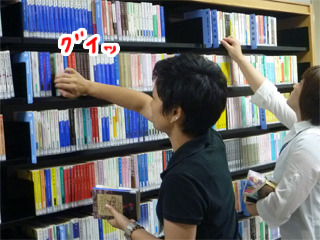

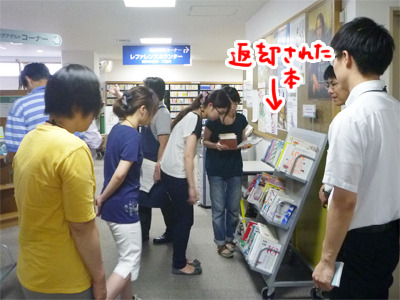

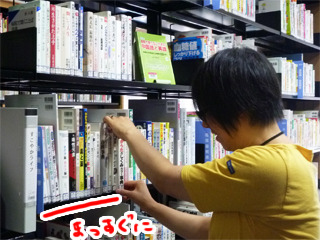

今まで利用しながら気にもしなかった細かな配架ポイントを聞いたあと、いざ図書室に移動。土曜の昼すぎ、普段よりも利用者は多めな気がする。迷惑にならない様にみんな静かに配架作業をする。

返却されたての本を、請求番号頼りに配置するのだ

必要以上に静かに移動する私

静かに静かに配架作業

一人3冊程の本を適当に手に取り、背表紙の番号を見ながらそれぞれあるべき場所に置いてくる。説明を既に受けているので、あの辺りだな、とだいたいの場所は予想できた。

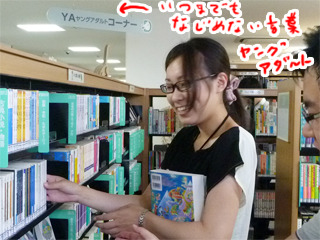

ここだ!と見つけて笑顔。ところでヤングアダルトという言葉が未だに馴染めないのは私だけでしょうか。アダルトって言葉がなんかな…

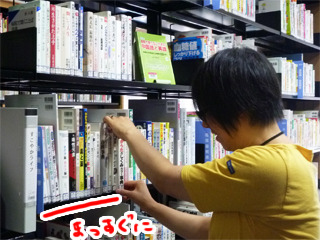

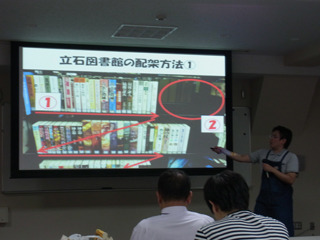

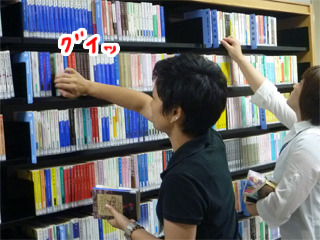

無理やり入れちゃいたくなるけどギチギチに入れちゃダメ

端は余裕をもって空けておくのだ

本の大きさはバラバラだけど、手前はキレイに揃える

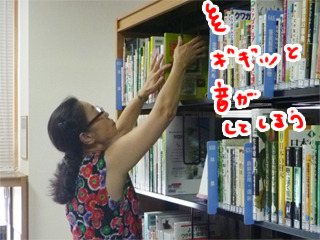

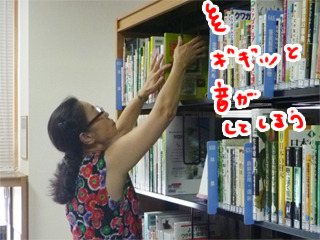

本を抑える什器の音を気にしながら。

戻しながらも、「これ後で借りようかなあ」と言ってる人もいた

慣れてきて10冊くらい位配架作業しました

中には立石図書館独自のマークやテーマ別のシールもあった。それぞれの図書館で工夫してるんですね。

こうして15分ほど実作業をした後、普段は入る事のできない「閉架書庫」という、情報が古くなったり傷んでしまった本を置いておく書庫も見せていただいた。

キレイにできるか?保護フィルム貼り

最初の部屋に戻りフィルム貼りを教えてもらう。こちらは館長の玉川さん。

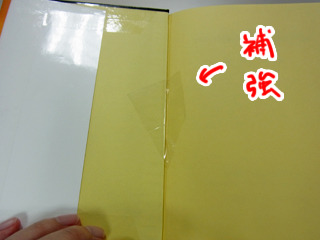

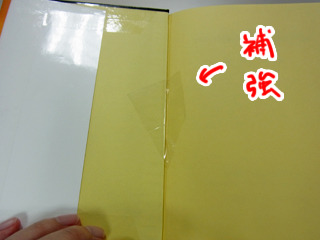

お次は本を長く使える様に、補強し汚れにくくするための保護用フィルムを貼っていく作業だ。

まずは館長が一通り手順を教えてくれたのだが、細かい点が多くて覚えていられるか心配。もともと小学生や中学生向けにこの司書体験をやっていると聞いたが、記憶力や要領は子供たちの方が良かったりするんだよな。大丈夫かな…

手順を忘れないうちに早く取り掛かろう

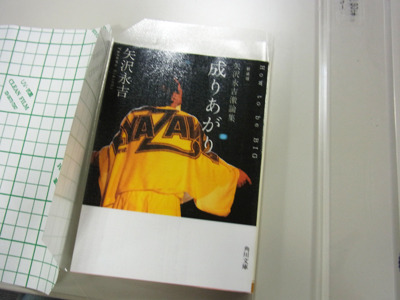

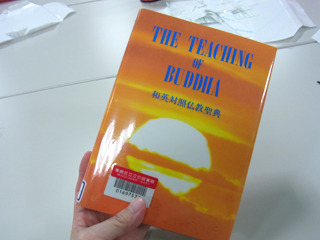

貼るのは自分の本

ちなみに今回は、自分でフィルムを貼りたい本を持ってくるようにと言われていた。

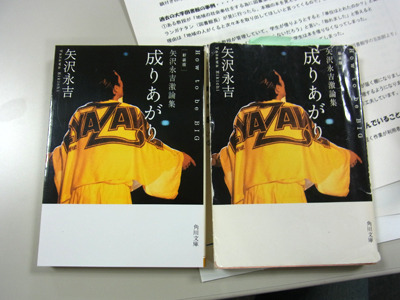

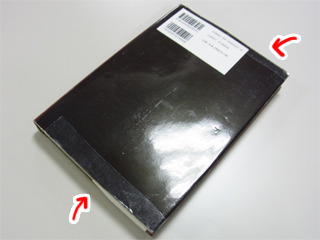

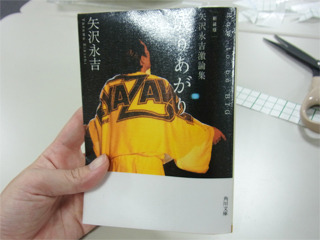

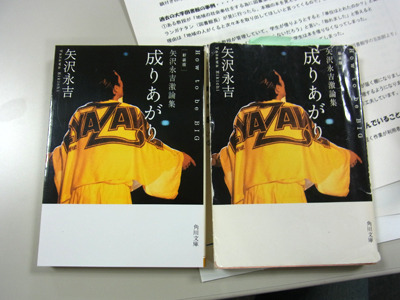

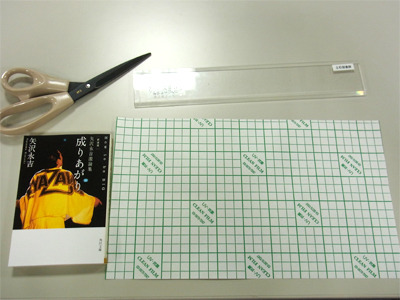

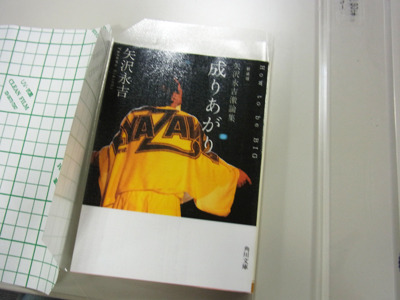

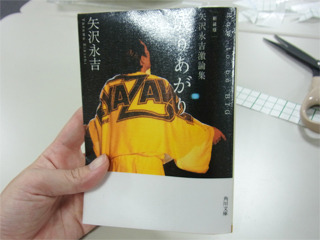

私は永ちゃんの「成りあがり」を持ってきた。一冊ボロボロになっちゃったから(右側)。

余談ですが…

サブタイトルは「How to be BIG-矢沢永吉激論集」。この本を初めて読んだとき、永ちゃんの人並みはずれたエネルギーと言葉のセンスに思わず線を引かずにはいられない程のインパクトを受けた。

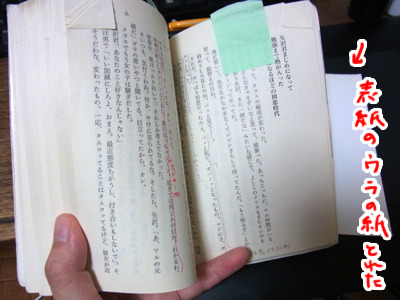

友人にも面白さを共有しようと、線を引いた所に「なぜ自分がそこに線を引いたか」理由を書きたしたものを回していき、友人たちにも同様に書込んで貰った。それを読み返すとまたさらに面白いのだ。

みんなドッグイヤーしまくり

2冊目は丈夫にしたい

そうしてボロボロになって返ってきたこの本、これはこれでお気に入りなのだが、傷みが激しいし他の人には色んな意味で恥ずかしくて貸せない。まっさらでキレイな状態の本も用意しておきたいと以前から思っていたのだ。丈夫になるなら尚ありがたい。

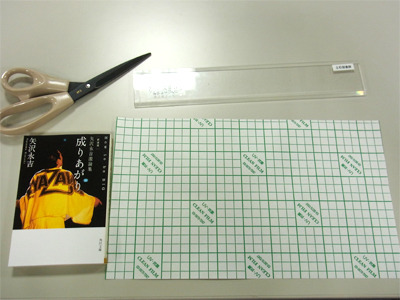

よしやるぞ!使うのはハサミと定規と保護フィルム

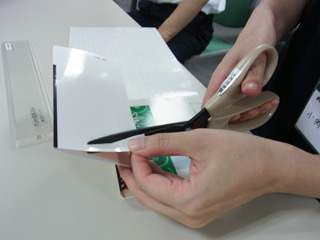

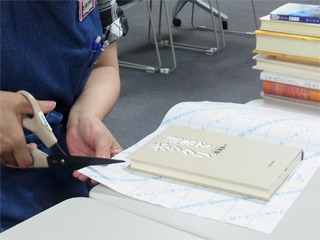

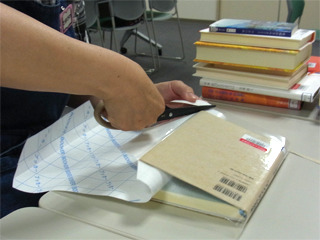

いきなりカバー切っちゃう

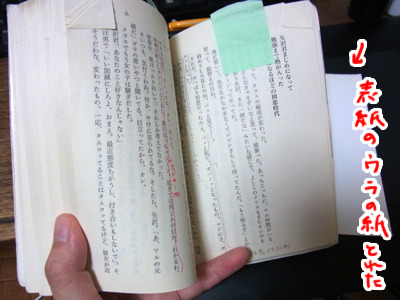

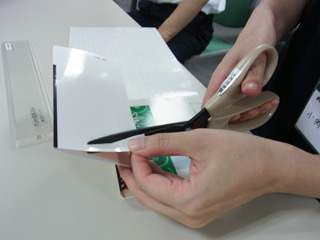

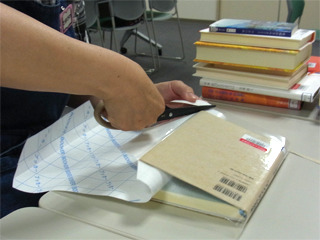

ハサミは保護フィルムを切るだけかと思いきや、カバーの裏側を斜めに切り取る所から始まった。買ってきたばかりの本にハサミを入れるのはちょっと勿体無い気分がしたが仕方ない。

永ちゃんごめん

のりしろ部分を作るため。角度はあまりつけなくても良かったみたい

間違えて本の本体を切ってしまった人もいた。ウッカリしすぎ!

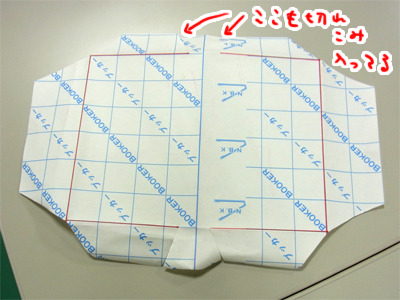

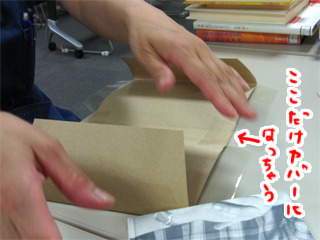

次にシートの上に本を固定して、一回り(5cmくらい)大きめに切ります

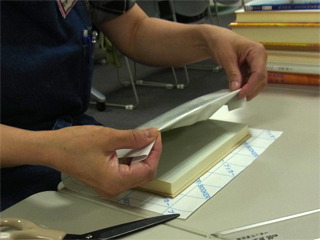

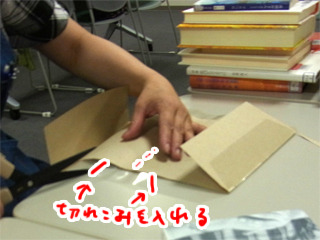

しっかり折れ線をつけて

角を切りとる

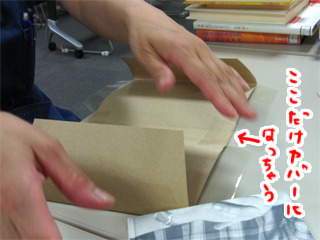

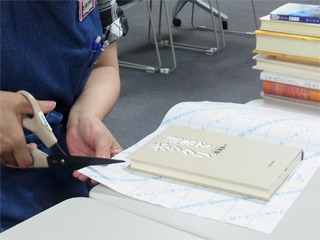

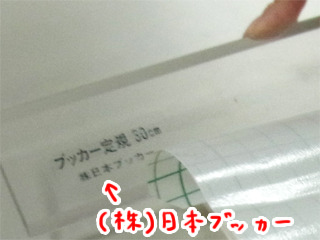

横の面からフィルムを貼っていく。空気が入らないように、かといって突っ張らないよう程よく定規を押しながらシートをはがす

さらに輝く永ちゃん

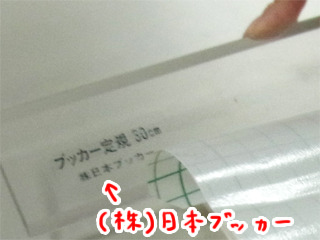

携帯画面の保護フィルム貼りは毎回空気が入ってしまってイライラさせられるが、これは定規を使えばキレイにできる。そこで「これ、髪の毛とか入っちゃったらどうしますか」と聞いてみたら「うーん…」と返答に困っていたので、きっとそんな失敗もないのだろう。

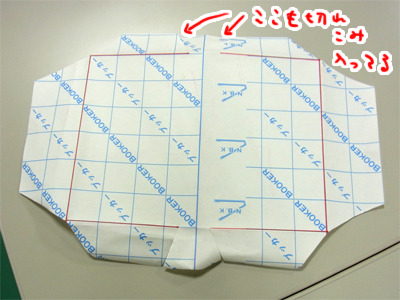

いま写真編集中に気づいたけど、ブッカー(保護フィルム)用定規だったのか!

反対側もさっきと同じように角を切って貼る(最初にいっぺんに切っちゃえば、と思うけどズレて合わなくなる可能性がある)

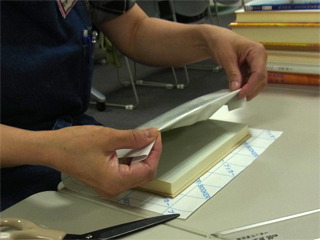

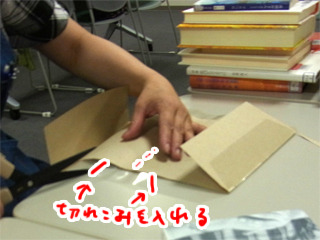

いったんカバーをはいで上下に斜めに切れ込みを入れて

その部分だけカバーに貼る

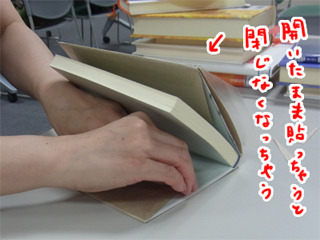

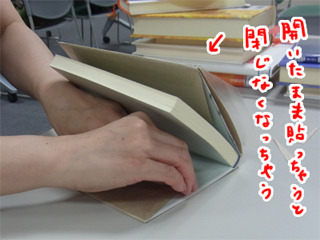

本を戻して左上、右下、左下、右上、というように対角線に貼っていく。また、本を開いた状態で貼っちゃうと突っ張って閉じなくなるので注意。

ウッカリ開いた状態で貼ってしまった人がいた。司書さんが何とか補正してくれたそうだ。

型見本。大事な本にぜひやってみてください。

キレイで丈夫な永ちゃんできた

このように細かい工程を経て15分ほどで無事完成!

で~きた~!うん、丈夫だ!

ちょっとツッパっちゃったけど…永ちゃんらしいじゃない

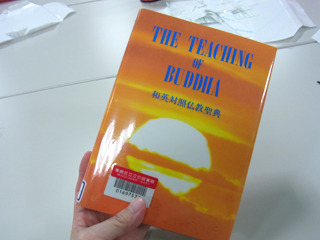

時間が余ったので2冊目に取り掛かる。次は実際に書架に並ぶ本だ。

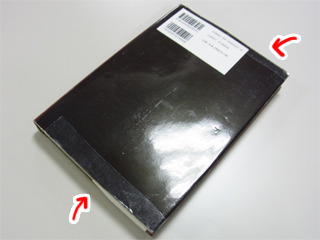

2冊目は実際に書架に並ぶ本で、先ほどの請求番号やバーコードなんかがバッチシついている。し、失敗したらどうしよう!とビビッたが体験時のものは寄贈本など無料で貰ったものらしいから多少の失敗はまあ…との事だった。

ハードカバーの場合は余ったフィルムで内側を補強しておく

2冊目、これは完璧だ(ハードカバーの方が突っ張らずやりやすい)

こんな感じで体験は終了。あっという間の2時間だったけど、いつもの借りに行く立場とは違う目線で図書館を見る事が出来たのはとても新鮮だった。

小中学生達にこれらの体験をしてもらっているそうだけど、大人になっても図書館は使い続ける人が多いわけで、こういう企画は楽しめると思う。あ、せっかく大人向けなのだから仕事の愚痴とかも聞けば良かった!

お世話になった司書さん達

有難うございました!

進化する図書館と変わらない手作業

本を借りる時、最近はバーコードではなく機械に本を乗せて画面のボタンを押すだけ、というセルフ形式が増えている。そうやって昔よりもどんどん便利になっていっているのを感じてはいたけれど、今日やった気配りのいる配架作業や丁寧なフィルム貼りはこれからも変わらないだろう大切な手仕事。それが体験できたのは良かった。永ちゃんの本、2冊とも大事にしよう。

帰りに1Fにあった喫茶コーナーで一休み。図書館てどんどん心地よくなってるなあ。