三角鉛筆で校倉を作るという妙案

歴史の教科書などでも取り上げられることの多い正倉院。見たことあるよ!という方も多いと思うが、とりあえず今一度、復習がてらに確認してみようじゃないか。

はい出ました、正倉院正倉

三室並ぶうち、左右が校倉造りなんですな

遠目ではシマシマ模様に見える正倉院。これだけだとイマイチ分かりにくいが、前述の通り木材を積み重ねて建てられている。

もっと近くでじっくり観察したいところであるが、残念ながらこれ以上は立ち入り禁止で近付くことができない(ちなみに現在正倉院は修理中で、2014年まで見学できないようだ)。

まぁ、校倉造りの建物は正倉院の他にもまだある。特に奈良にはたくさんの校倉があるので、そちらを見てみることにしよう。

東大寺の二月堂という建物近くにも一つ

その隣、手向山八幡宮にも一つ

唐招提寺にいたっては二棟の校倉が並んでる

普通の寺社建築とは一味違った、独特のフォルムが印象的な校倉造り。決して派手ではないけれど、見れば見るほど味が出る、スルメのような建築だ。

こちらはお経の倉庫だった、東大寺の本坊経庫

積み重なる木材が美しいね

断面が三角形の木材が、ガッチリ組まれている

うん、良い。実に良い。まさに手元に置いておきたいたたずまいだ。

いやまてよ、実物大は到底無理でも、ミニチュアの校倉ならば、私でも作ることができるのではないだろうか。……でも、木材を三角形に加工するのは難しそうだなぁ。

その胸のうちを、先日開かれた当サイトの編集会議で話してみた。するとライターの大北さんが一言、「三角鉛筆で作ればいいんじゃないですか?」。

三角鉛筆、その手があったか!早速、文房具屋へゴーだ。

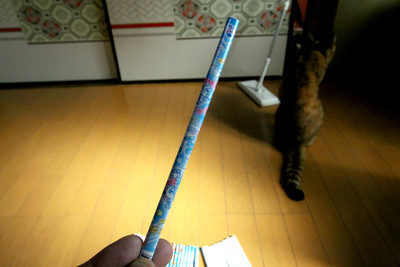

店員さんに三角鉛筆を尋ねたら、なんともファンシーなエリアに案内された

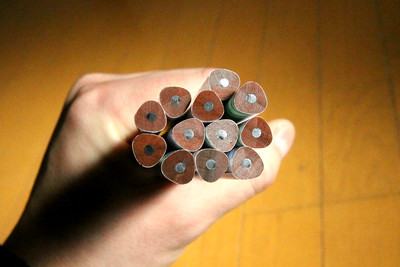

とりあえず36本買いました

三角鉛筆というのは、どうやら子どもが鉛筆の持ち方を学習する為のもののようだ。

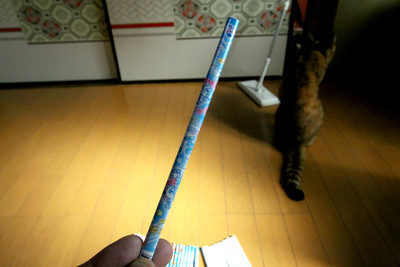

ゆえに文房具屋にあった三角鉛筆は、どれもこれも夢の溢れたデザインが施された、大人が買うにはちょっとばかり恥ずかしいタイプである。

う~ん、やっぱりファンシー

その断面は……おにぎり型の三角形

おぉ、これはなかなかよさそうだ。

太さも長さもミニチュア校倉を作るにちょうど良いし。……見えてきた、見えてきたぞ、俺の正倉院。

まずは夢成分を取り除こう

さぁ、それではこれらの三角鉛筆を、校倉に組み上げてみようじゃないか。

そう思ってはみたのだが、やはりというかなんというか、鉛筆の柄が……。

とりあえずこんな感じかなぁと並べてみたが

そのあまりのきらびやかさが邪魔をする

うん、やはりこの柄をどうにかしなきゃダメだろう。

私が求めているのは、心穏やかにしみじみ眺めていられる校倉である。華やかな子どもの夢ではなく、枯れ果てたわびさびなのである。

とりあえずヤスリをかけて、鉛筆の塗料を落とすことにした。

ジャリジャリと削っていく

どうだ、これが大人になるってことだ

大人になれば腰も曲がるし、根性も曲がる、そりゃ三角形だって歪むさ

うむむ、塗料を落とそうとやっきになるあまり、木の部分さえも削ってしまった。

できるだけ三角形を保とうとがんばってはみるのだが……これがなかなか難しい。

引き続きジャリジャリとやっていく

単純作業ながらも一苦労。汗がにじむ

そして木屑が舞い上がる

粉塵がやばい気がしたのでマスクを装着。今度はメガネが曇る

そして恐れていた地獄の使者が来襲

うわーやめてくれ、やめてくれ

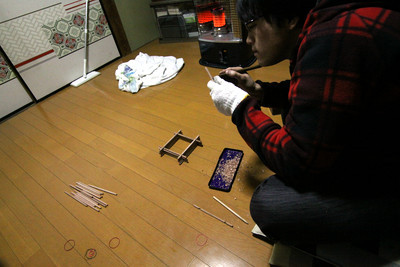

手の痛みとかメガネの曇りとか、擦り寄ってくる猫とかに悩まされつつ、黙々と作業を続けること9時間あまり。

東寄りだった太陽が西へと沈み、そしてお腹の減り具合が限界に達しつつあったとき、ようやく36本全部のヤスリがけが終わった。

よしっ、塗料落とし、完了!

手とジャンパーが、それと部屋が粉まみれ……

なんかもう、大成を果たしたような気さえするが、しかしこれはあくまで下準備の段階。本番は今まさにこれからなのである。

いやぁ、工作って大変だぁ。

鉛筆彫って、彫ったー、彫ってすと

さて、ようやく校倉を組み上げる段階である。

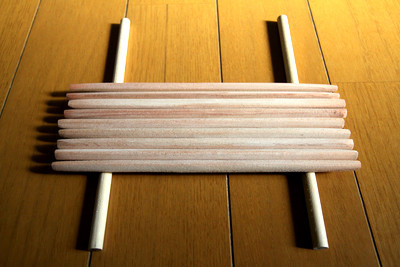

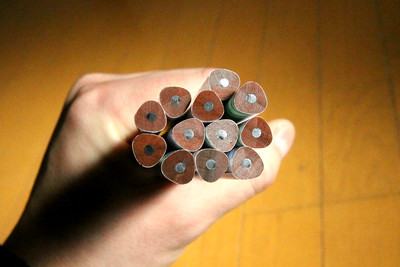

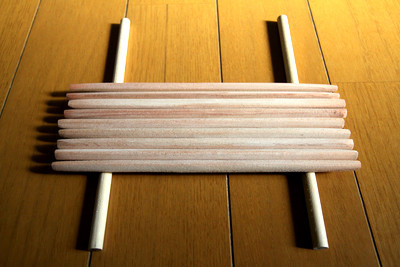

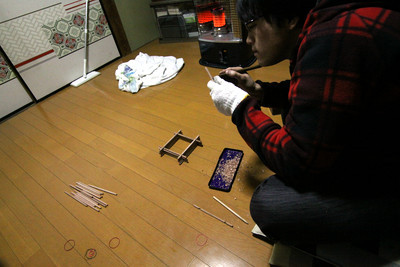

ヤスリで磨いた三角鉛筆を並べてみると、うん、なかなか壮観だ。

おぉ、キレイなもんだねぇ

同じ種類の鉛筆であっても、素木だと微妙に色が異なっていたりして、面白い。

やはり形にばらつきが出てしまったが、まぁ、それも手作業ならではの味なんじゃないだろうか、と自分に言い聞かせる。

ちなみに、これら三角鉛筆はすべて校倉の壁とする部材である。柱はまた別に、塗装されていない丸形の鉛筆が売られていたので、それを使用することにした。

柱用の丸形鉛筆

空腹だった為か、ベーコンに見えた

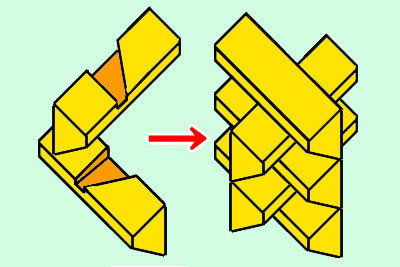

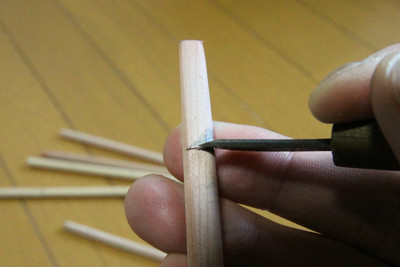

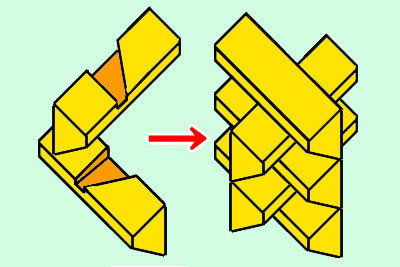

この交差する部分はどうすればいいんだろう

校倉を組む一番の問題は、この横木が交差する部分の処理である。

実際の校倉を見てみると、横木と横木が見事なまでにガッチリ噛み合っているのだ。

この隙間の無さ具合が凄い

たぶん、横木をどうにか加工してこのように通しているのだと思うが、う~ん、一体どうやっているのやら。

しばらく悩んだのち、インターネットで検索をかけてみたら、そのものズバリの答えがあっさり出てきて思わず脱力。

いやぁ、インターネット、超便利。

左のように加工して、組み合わせると右のようになる、らしい

よし、仕組みさえ分かってしまえばこっちのモンだ。

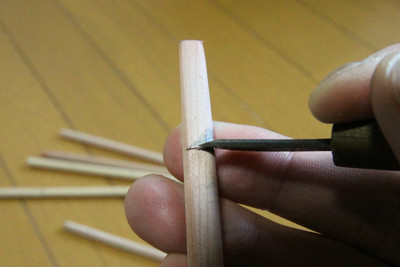

ようやく光明が見えた私は、喜び勇んで彫刻刀のある二階の納戸へと突入した。あとはただ、彫って、彫って、彫るのみだ。

先ほどの図のように彫っていく

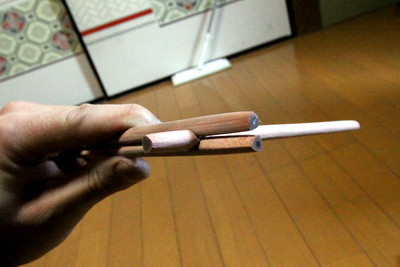

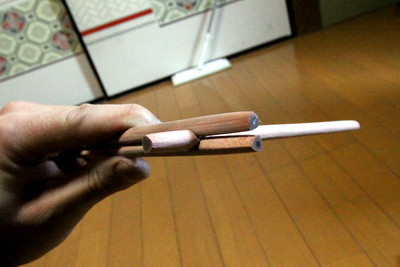

おっ、噛み合った

上に積む為には、反対側も彫るんだよね

うん、いい感じ

逆側にも同じような切れ込みを入れた

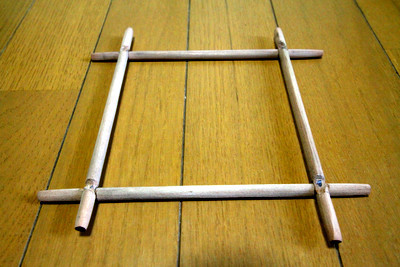

井桁の一段目が完成……でいいのかな?

これで合っているのかそうでないのか、いまいち確信の無いまま、なんとか形にすべく三角鉛筆を彫り続けていく。

地道な作業ではあるが、しかし少しずつでも進んでいく感覚は、なかなか楽しいものだ。

とりあえず、何も考えず量産していく

ようやく慣れてきた……と思ったらコレだ

お約束の流血騒ぎも発生

彫り始めてからおよそ12時間

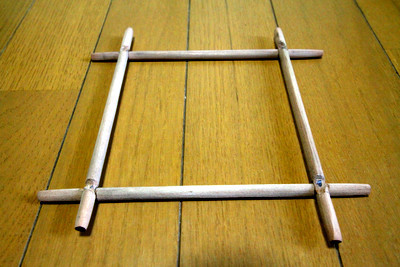

ようやく全て積み上がった

うおー、この達成感はやばい!

ストーブの灯油も切れて寒い中、ようやく彫りの作業が終わった時には心底嬉しかった。

だがまだこれで終わりではない。木材を井の字に積んだだけでは校倉とは言えないだろう。建物っぽく仕上げる工程が残っている。

建てる前から倒壊寸前

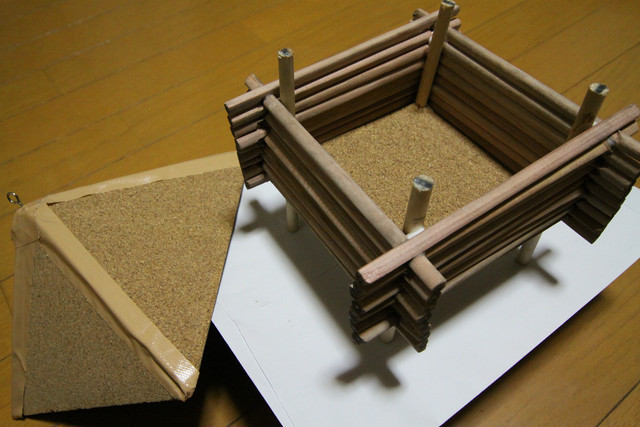

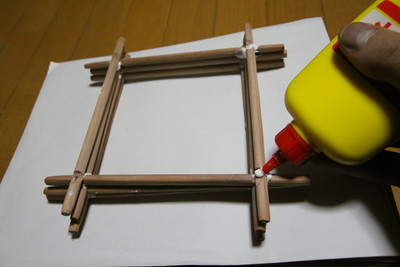

横木部材の加工も終わったので、いよいよ組み立てである。

これまで井の字に組んだ部材を固定し、柱と床、そして屋根を付け加え、立派な校倉に仕上げるのだ。棟上の時は近い。

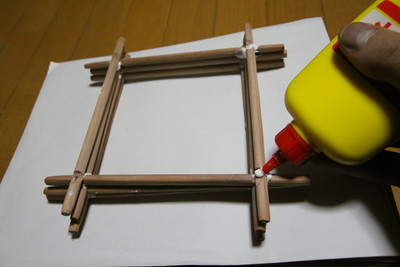

連結部分をボンドで止めていく

できた、けど……う~ん、う~~ん

なんていうか、問題点だらけな気がする

とりあえず先端を切りそろえてみるか

う~ん、う~~~ん

わずかばかりは改善した気もするが、しかし、まぁ……うん。

ずいぶん隙間風の多そうな校倉になってしまった。そして横木の断面が波打っている。実際の建物ならば、今すぐにでも解体修理が必要な、危険極まりない状態だろう。

ま、まぁ、クオリティはともかく、とりあえずは校倉の体をしている……よね。

100円ショップで買った自称コルクボード

バラすと、その素材はダンボールだった

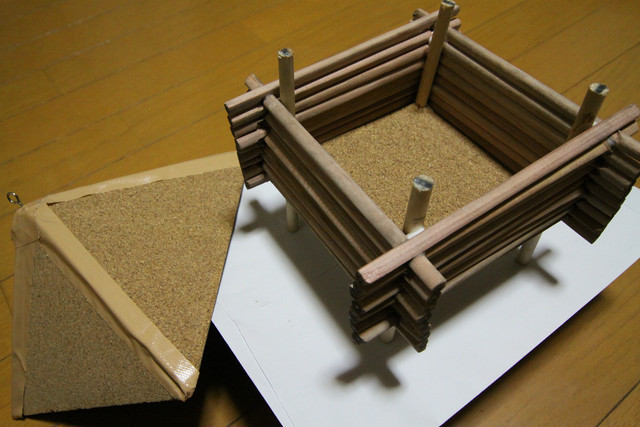

とりあえず、柱を立て床を張る

ボンドが乾く時間を利用して屋根も作った

柱の余分なところをギコギコやって

屋根をかぶせて……完成!

俺の正倉院!

どうよ、どうよ!

屋根の素材とガムテープの為か、奈良時代の校倉というよりは弥生時代の高床式倉庫に近くなってしまった気がするが……。

まぁ、それでも自分で作ったという気持ちの作用は強いらしく、見ているうちに愛着がわいてくるから不思議なものだ。

俺の正倉院に宝を入れる

せっかく作った校倉なので、実際の正倉院と同様、私もこれを宝物庫として使いたい。

さーて、何が入ってるかな

ゆであずき!うん、まぁ、好きだけど……。

お次は?!

麦とホップ!ビールじゃないところが物悲しい

今度こそ!

iPhone!宝としては一番しっくりくるね

iPhone格納庫となった、俺の正倉院

他にも木彫りのコモドドラゴンとか、レモンのミイラとか、いろいろなモノを入れては開けてみたのだが、やはりiPhoneが一番それらしいのではないかという結論にいたった。

これまで私は「あれ?iPhoneどこに置いたっけ?」とあたふたする事も少なくなかったが、iPhoneは正倉院に入れると決めておけば、そのようなトラブルもなくなるだろう。

うん、これからもiPhone入れとして使っていこう。