秋葉原の脇道は中山道だった

まずは中山道。聞いたことはあるがどんな道なのかそもそもよく知らない。江戸の五街道のひとつ。そういう外形的な知識だけはあるのだ。

これは全体図。東京でいうとだいたい中央通りとか本郷通りとかを通っている。だいたいそうなのだが、そこから外れた箇所が面白いのだ。

たとえばここ。

秋葉原の靖国通りのところ

中央通りを神田から秋葉原のほうに進むと、靖国通りのところで右に折れることになる。

ところがまっすぐ進む道もごく短い区間だけ同じ4車線分の太さで続くのだ。

以前からうっすらと妙な道だなあと思っていたが、今回調べて謎が解けた。つまり、ここが旧中山道だったのだ(前後の道筋を細い線で書きました)。

旧街道というと山奥のほそ道みたいなのを連想してしまうのだが、なんだ秋葉原にもあったのか。交通博物館があったところだ。

見返してみると、この道の正当性が分かる。

まっすぐ神田まで伸びる

中央線の手前から靖国通りのほうを見返してみる。まっすぐ神田駅まで伸びて、その先は起点の日本橋だ。なるほどねえ。

巣鴨の地蔵通りもだ

つぎは巣鴨。とげぬき地蔵で有名な地蔵通り商店街もなんと中山道だった。

いつもながら混んでます

たしかに、ただの商店街沿いの道にしてはやたら長いなと思っていたのだ。

一度、駅前からまっすぐ歩いたことがあるが、都電をすぎて、明治通りをすぎて、板橋駅をすぎてもまだ続いていてびっくりした。

この道が最終的に京都まで続くとはにわかに信じがたい

意外なのは、町を行くおばあちゃんたちも知らなかったということだ。そういう昔の話とかはたぶん好きだろうと思って5人くらいに聞いてみたのだが、一人だけが、

「聞いたことがあるような、ないような・・・」

といっていて、他の人は全員知らなかった。おばあちゃんたちも中山道とかは興味ないのか。じゃあぼくはなんなのか?

このほそっこい道はひとまず板橋まで続いていて、石神井川にはその名のとおり板橋という橋がかけられている。詳しくは「

その橋はどこにあるのか?」をごらんください。

神田明神わきにも中山道

神田明神参道の入口に天野屋さんという甘酒屋がある。

天野屋さん

守り神?

この付近の中山道のルートはおおむね本郷通りと重なるのだが、ここだけわき道になっている。むかし神田明神の前に張り出す形で大きな家があり、そのせいで曲がった道がいま残っているということのようだ。

お店の方に話を聞くと、「明治17年のころの写真が残ってますよ

」とのこと。中山道が見られるかも?と思って見せていただいた。

鳥居の左が天野屋さん

天野屋のさらに左が中山道なのだが、残念ながら写真には写っていなかった。ただ、2つ上の写真と比べると、天野屋さんの店舗がずいぶん大きくなっていることは分かる。

原点にもどって日本橋

日本橋は江戸の五街道の起点であり、みたいな話はよく聞く。聞くのだがそのたび忘れる。東海道と中山道と甲州街道と・・。あと二つはなんだっけ。

基本に立ち戻って日本橋へ行ってみよう。

日本橋

でかい三越のそびえるこの通りは、やはり中山道なのでありました。

日本橋川。きれいだねえ。

さっきから中山道ばかり取り上げているが、調べてみるとこの道が面白いのだ。だって東京から京都に行くっていうのに、日本橋から巣鴨、板橋、大宮と歩いていくのだ。逆、逆!そっち北!って言いたくなる。

わざわざ東海道にくらべて遠い道で行くのは、川の上流側を通ることになるから増水とかで足止めされにくくなるといったことがあるそうだ。

三越、でかい

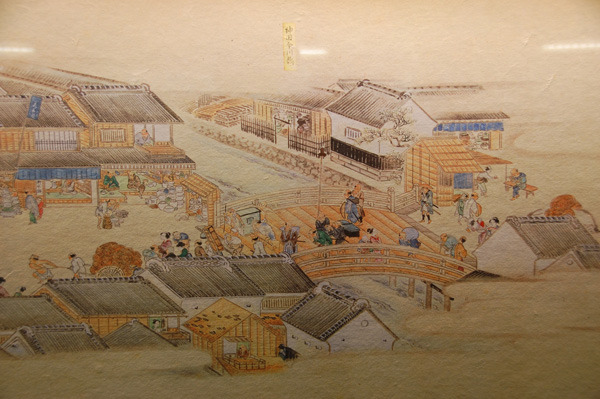

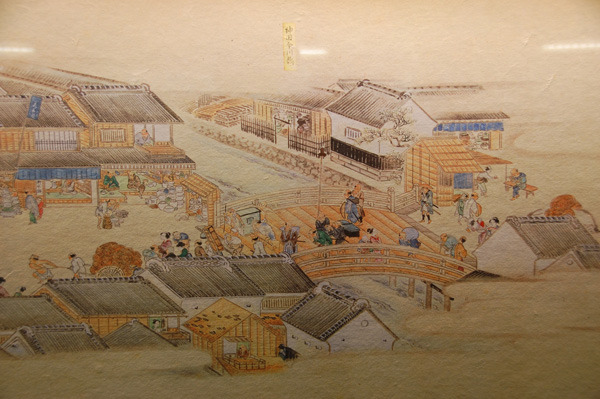

東京メトロの三越前駅の地下道に、江戸のころのこのあたりを描いた絵が展示されていた。

江戸時代の三越。すでにでかい。

このころは三井の越後屋と呼ばれていたそうだ。で、「三越」。なるほどねえ。水戸光圀さんも越後のちりめん問屋と名乗っていたそうだから、その伝でいくと「光越」だ。ちょっとかっこいいな。

「おかしいな 川もないのに 今川橋」

三越から神田駅へ進むと、今川橋という交差点がある。この記事をここまで読んでくれたあなたなら、川もないのに橋とな!とピンとくることでありましょう。

当時の今川橋

そのとおり、ここには昭和のはじめまで川があった。竜閑川という。今川橋は中山道にかけられた橋だったのでありました。

熈代勝覧

この絵巻は「熈代勝覧(きだいしょうらん)」というものだそうだ。通りかかる機会があったら三井の越後屋をさがしてみてください。面白いですよ。

四谷の駅の裏にへんな道あるよね

四谷の駅前、アトレの裏に、むだにぶっとい橋がある。

それなりに太い

すぐとなりに新宿通りがあるのに!

この道にも、かすかに違和感を持っていた。なんで新宿通りの大きな橋のすぐ隣に、また橋が架かってるの?むだっぽいぞ。

そしたら、このむだっぽい橋のほうこそ、本家本元、甲州街道の道だったのだ。新宿通りのほうの橋はもともとはなかった。

道がわざわざカギ形に曲がっているのは、江戸の防衛のためとのこと。

甲州街道は、江戸と甲府を結ぶ道。四谷は外堀の上の玄関口だ。そこで四谷見附という見張り所を設けて、悪いやつが入ってこないようにしていたのだ。

「ぼくが本家なんですが・・」

今では裏道となってしまったこの道がじゃっかん不憫ではある。

旧街道はだれの趣味か?

古地図をみて旧街道を訪ねるとかいっちゃって、おじいちゃんみたいな趣味だなと思っていた。ところが巣鴨のおばあちゃんもおじいちゃんもみんな(4人だけど)中山道のことを知らなかったのだ!

ある意味おじいちゃんを超えてしまった今回の旧街道さがしでありました。