冬の寒さの原因「シベリアからの高気圧」

林:さっそくですが、1月はどんな天気になりそうですか?

増田:1月はシンプルな冬型(※)の天気が続くでしょう。気象予報士でない人でも関東の天気を聞かれたら、「晴れ」と言っておけば8割は当たると思います。

※冬型…西に高気圧、東に低気圧がある気圧配置。そのため日本海側には雪が降り、太平洋側は晴れることが多い

林:前にも増田さんは「冬の関東は『晴れ』と言っておけば、だいたい当たる」と言ってましたもんね。そもそも、どうして冬型は寒いんですか?

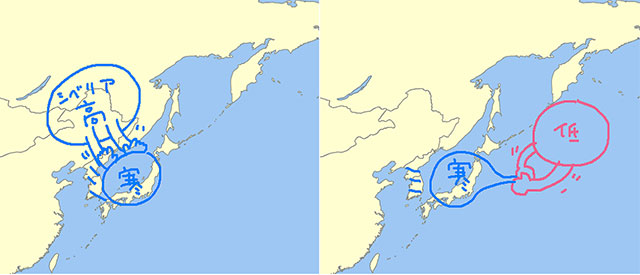

増田: 1つは、シベリアから高気圧がやってくるからです。別名、冬将軍ですね。

林:高気圧って寒いんですか?

増田:はい。空気というのは、冷えると重くなります。部屋でも暖かい空気は上に、冷たい空気は下にいきますよね? 特にシベリアは寒いため、冷たい空気がどんどん溜まり、非常に重くなります。イコール気圧が高い。これが高気圧です。

林:その高気圧も台風のように何週間も前に発生して、日本に上陸するんですか?

増田:そうですね、スタートは北極周辺です。北極周辺で溜まりに溜まった寒気が南の方に「溢れてくる」イメージです。それが大陸で冷やされてシベリア高気圧となり、さらに寒気や寒波となって日本にやってくるわけです。

林:北極から流れてくる時に弱まったりはしないんですか?

増田:海と陸を比べた場合、海上では温まりにくく、冷めにくい特徴があります。逆に陸上では鉄板のように温まりやすく、冷めやすいのが特徴です。

広いユーラシア大陸を流れている間は、それだけ冷めやすい状況が続くため、北極からの寒気はシベリアでさらに冷やされてから日本に上陸しています。

林:さらに冷やさていたんですね。日本には、どれくらいかけてやってくるんですか?

増田:北極から真っ直ぐやってくる「ストレート型」なら5日ほど。中央アジアを回って来る「カーブ型」なら1週間以上です。カーブ型のほうが移動している分、ややぬるくなっています。

林:台風は南国の空気で、寒気は北極の空気ってことですね。我々も大変なところに住んでいますね。

編集注) 増田さん、加藤さん、林と天気の話し好きを集めたら詳しい記事になってしまったので、文中にときどきまとめを挟んでいきます。おつきあいください。

ヘクトパスカルで盛り上がる

加藤:気圧ってhPa(ヘクトパスカル)で表すじゃないですか? シベリア高気圧の数値ってどれくらいですか?

増田:日本付近では、だいたい1010〜1020hPaでしょう。しかし、シベリアでは1030、1040、さらには1050hPaまで上がる時もあります。

気圧が高いということは、それだけ冷たく重い空気が溜まっているということなので、寒気として日本に来ると雪もどっさり降ることになります。ちなみに世界記録は1968年12月31日にシベリアで発生した1083hPaだそうです。

林:1080hPaですか……。ぜひ、体験してみたいですね。

加藤:余談ですが、気圧が低いと水の表面から逃げようとする水分子を抑える力も弱くなるんですよ。だから、沸点も102度くらいまで上がっていると思います。

林:さすが理科の教員ですね。では、今年の1月も暖冬は続きそうですか?

増田:続きそうですね。三ヶ日は冬らしい強い寒気が流れ込むでしょうが、それでも例年と比べると「中の下レベル」です。そして、4日以降は再び暖冬に戻るため、厳しい寒さは長続きしないと思います。

林:1月の後半はどうでしょうか?

増田:シベリアの高気圧と偏西風がどう流れるかによって変わりますが、1年の寒さのピークは1月後半から2月はじめに訪れます。

暖冬と言われていますが、今よりは寒くなりますので気をつけてください。「立春」とはよく言ったもので、春が立ち始めるわけですから、2月4日以降は気温も少しずつ上がっていくと思いますよ。

過去には、バレンタインデーに25度を記録したこともあるくらいですからね。

林:では、2月も寒かったら「寒気が強いんだな」って理解しておけば良いわけですね。

増田:そうですね。

「押しの冬型」と「引きの冬型」

増田:冬型には「押しの冬型」と「引きの冬型」の2種類があるのをご存知ですか?

先ほどのシベリア高気圧が強い場合は、寒気を押し出すように風が吹くため「押しの冬型」と言われています。対して「引きの冬型」とは、アリューシャン列島の方で発達した低気圧が糸を引くようにグルグルと寒気を引っ張り込むんです。

林:知らなかったです。冬型が違うと、天気や気候にも違いが生まれるんですか?

増田:いずれも寒気が強ければ、雪が降ります。また、一般的に「押しの冬型」は持続しやすく、「引きの冬型」は瞬発的なことが多いです。大まかにいえば、1月の寒さはこの2つのせめぎ合いですね。

林:2つが合わさることもあるんですか?

増田:あります。その場合は非常に強い寒気となるため、日本海側は大雪になり、全国的にも気温がぐんと下がりますよ。

増田:さらに1月は冬型が続くと思うのですが、高気圧の押す力が弱まったり、低気圧の引く力が弱まったりすることもあります。

すると、今度はスルスルっと本州の南岸に低気圧がやってきます。これを南岸低気圧と呼び、太平洋側にどかっと雪を降らせることがあります。

林:関東の雪は南岸低気圧の仕業だったんですね。やっぱり南岸低気圧も寒くなりますか?

増田:北から冷たい空気を引っ張り込む低気圧のため、太平洋側は寒くなります。雪が降るほどですから0度前後まで下がるでしょう。逆に日本海側は寒さが少しゆるむタイミングと言えます。

加藤:ということは、日本全国で雪が降るってことはありえないんですか?

増田:ないですね。だいたいは日本海側か太平洋側かに分かれます。

生まれた地域で得意スポーツの種目が決まる?

林:そもそも、なぜ日本海側だけ雪が降りやすいんですか?

増田:シベリアからやってくる寒気は、日本海で湿気を仕入れます。それが雲となり、雪を降らせています。

しかし、日本の真ん中に奥羽山脈や日本アルプスなど高い山地があるため、太平洋側に来る前に雪雲をせき止めてしまうんです。

林:山が邪魔しているんですね。

増田:はい。さらに言うと、日本の冬型は「西高東低」の気圧配置のため、空気は高いところから低いところに流れ、風は北西から南東に吹きます。

ということは、日本海で仕入れた湿気は雪へと変わり、乾いた風だけが太平洋側を吹き抜けていくんです。

林:だから乾燥するのか。

加藤:では、北海道はどうなんですか?

増田:北海道も冬型であれば、日本海側と太平洋側で天気は分かれます。やはり日本海側は雪が多く降り、「道東」と呼ばれる東部などの太平洋側は晴れが続くんですよ。

加藤:なんとなく北海道は毎日、雪が降っているイメージでした。

増田:面白いもので、天気にスポーツも関連しているんですよ。

例えば、スキージャンプなどの雪を使った種目は、日本海側出身の方が多く、逆にアイススケートを使った種目は太平洋側に多いんですって。

現に、天気予報の区分で日本海側に位置する北海道の下川町では、スキージャンプのオリンピック選手を何人も排出しています。逆に、太平洋側のスターといえば、仙台の羽生選手(フィギュアスケート)が有名ですよね。

林:そういえばカーリングで有名な北見も日本海側ではなく道東ですね。

増田:ちなみに、お隣の韓国はスケートの選手が強いですよね。これは、雪があまり降らずスキー場が少ないことが影響していると思います。

林:たしかに。天気がスポーツまで左右していたとは……。明日からみんなに言ってみます。

冬によく聞く「筋状の雲」。じつは積乱雲だった

加藤:1月に限ったことではないのですが、暖かい日が続いて「温暖化の影響」って言われるのは納得できるんですけど、寒い日が続いても「温暖化の影響」っていう人がいるじゃないですか? あれって本当なんですか?

増田:あながち間違ってないと思います。というのも、偏西風が日本付近を南に蛇行することで寒気が滑り台のように入ってくるわけです。この時の偏西風を押し上げているのって暖かい空気なんですよ。

増田:暖かければ暖かいほど、偏西風の押し上げがきつくなります。

そうなると、急に寒波が落ちてくることになります。ただ、それが温暖化の影響であるかどうかは、はっきりと分かりません。データの蓄積をする必要があると思います。

加藤:「地球全体の風の流れを把握できるサイト」って、どういう仕組みなんですか?

増田:元データはアメリカ海洋大気庁、日本でいう気象庁になります。

アメリカ海洋大気庁のスパコンが地球全体の気温・風・気圧などを1時間ごとに計算しているんです。ちなみに、その天気の数値予報の原理を思いついたのは「ルイス・フライ・リチャードソン」という気象学者です。

加藤:計算で出るもんなんですね。

林:僕からも質問が。昨今の異常気象については、増田さんはどう思われますか??

増田:異常気象……。正直、最近は異常気象に限らず派手な言葉を使いすぎだなって思います。

現象自体は自然なことなので、もっと「ここぞ!」という時に使えばいいのにって。

ただ、今年の10月には東京の最大瞬間風速が15年ぶりに40m/s を超えました。やはり、激しさは年々増していますし、範囲も広がっていることは確かなので、注意深く見ていかないといけないと思います。

林:今年の台風もすごかったですもんね。

増田:我々も海の上で発生した時点では、あそこまでの規模になるとは思っていませんでした。しかし、今年の台風は接近しても形が崩れず、衰えなかったですね。

林:なぜ衰えなかったんですか?

増田:原因の1つは、やはり本州近くの海水の温度が上昇していることが考えられます。もし、これが毎年のように続くのであれば、その時には私も「異常気象」という言葉を使うことがあるかもしれません。

林:増田さんがテレビで「異常気象」と言っていたら、本当にあぶないってことですね。

増田:そう思ってください。

冬でも積乱雲はできる?

加藤:もう一つ質問です。冬に雷が起きる原理があまり想像つかないんですよね。夏のように積乱雲があるわけでも無いのに、どうして起こるのでしょうか?

増田:寒気がくると、日本海に雲の列がいくつもできるのがわかりますか? 筋状の雲というのですが、この多くが積乱雲ですよ。

加藤:え、そうなんですか?

増田:原理としては、先ほどの「シベリアからやってくる寒気は、日本海で湿気を仕入れる」です。

日本海には、暖流の対馬海流が流れているじゃないですか? そこに寒気が通ると、露天風呂の湯気のように湿った空気が日本海から上空へのぼり、やがて雲となり、その中で雪が生まれます。この雲こそ、筋状の雲です。

加藤:筋状雲が雪を降らせていたんですね。

増田:寒気は日本海を渡っている間、水蒸気をずっと補給され続けています。そのため、どんどんと成長して、積乱雲になっていくんですよ。

加藤:夏のような大きい積乱雲ではないけど、雷を落とせるんですか?

増田:はい。たしかに筋状の雲は夏の積乱雲に比べると、背は低いです。

そもそも、雷というのは積乱雲の中にある氷の粒がぶつかることで発生する静電気がもとです。そして、氷の粒が多く蓄えられるのは、ざっくりでマイナス15度以下と言われているため、暑い夏の場合ははるか上空まで大きくならないと冷えないわけです。

だから、夏の積乱雲は背が高く大きいんです。しかし、寒い冬のはるか上空まで大きくならなくても、上空2000m〜3000mでもマイナス15度に達します。だから小さい雲でも雷が落とせるんです。

加藤:なるほど。めっちゃ理解しました。

林:積乱雲ってモコモコしているイメージでしたけど、これもそうなんですね。

増田:本来は粒々しているのですが、風に流されているため筋のように見えるんです。天気予報で「日本海では筋状の雲が〜」と言っていたら、露天風呂を想像していただければイメージしやすいと思います。

突然ですがクイズです

林:形を変えたこの天気の連載でもTEN-DOKUのようにクイズを出したいと思います。

増田:今回はあるスポットの気温を当ていただこうと思います。せっかくなので、今回は日本一寒い町、北海道陸別町の1月27日の最低気温(小数点まで)にしましょうか。

<ヒント1>

陸別町における、1月27日の過去30年間(1981年〜2010年)の平均最低気温は、-21.0。

<ヒント2>

陸別町における、1月27日の過去3年間の最低気温は、2019年は -20.8度、2018年は -20.0度、2017年は -16.3度。

<ヒント3>

現時点の長期予報では、2020年1月の北海道の気温が平年より低い確率20%、平年並みの確率50%、平年より高い確率30%。

<ヒント4>

晴れの日は、放射冷却が強いため気温が下がりやすい。曇りの日は、地面からの宇宙に逃げる熱を閉じ込めるため気温が下がりにくい。

増田:以上のヒントで陸別町の気温を当ててみてください。できれば、みなさんの導き出し方も教えてくれると嬉しいですね。

締め切りは1月27日の天気予報が出る前の1月10日にしましょう。ぜひ、ご応募ください。

(締め切り:2020年1月10日)