先日、EXITのりんたろーが、おじさん芸人に対し、「わら半紙を知らない時代がきてるぞ!」的なことをつぶやいていた。私は34歳なので、わら半紙自体は学校で使っていたし、知っているつもりだった。しかし!それが何で作られているかは一度も考えようとしなかった。小学校であんなに使っていたのに!そもそも「わら」って名前についてるのに!「わら半紙」というひとつの単語として、何の疑問もなく飲み込んでいた。

安くて破れやすいイメージのわら半紙だが、今では普通紙よりも高い。しかも、そのほとんどが再生紙だそうである(詳しくは、北村さんの記事をご覧ください)

では、昔ながらの方法で、稲わらから、わら半紙を作るとどうなるのだろう!というのが本記事の内容である。めちゃくちゃ地味な内容だが「植物の繊維ってすげー!」ということが実感としてわかったので、わら半紙を知らない世代の方も……ぜひ……最後まで……読んでください……

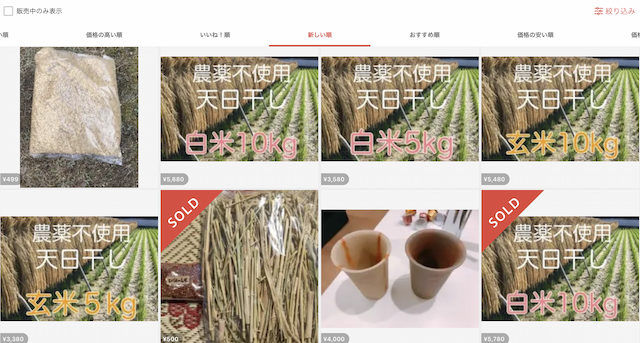

さっそく稲わらをメルカリで買った

さっそく稲わらをメルカリで買った

出品者の人に話を聞くと、稲わらは、畑で使われるのはもちろん、漆喰の材料だったり、時には、舞台の小道具としても購入されているらしい。

この稲わらともみがらのセットで1000円だった

この稲わらともみがらのセットで1000円だった

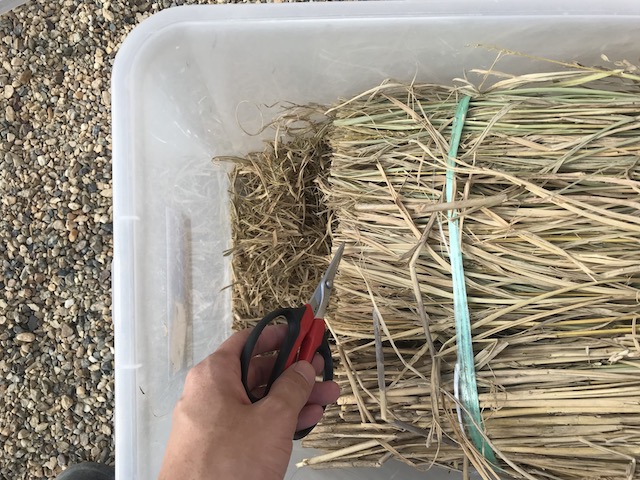

この稲わらをできるだけ細かく砕き、繊維状にして「藁スサ」と呼ばれる状態にしなければならない。藁スサの作り方はこうである。

稲わらを細かく切る

稲わらを細かく切る

鍋に入る量にも限界があるので、今回はこれくらい使う

鍋に入る量にも限界があるので、今回はこれくらい使う

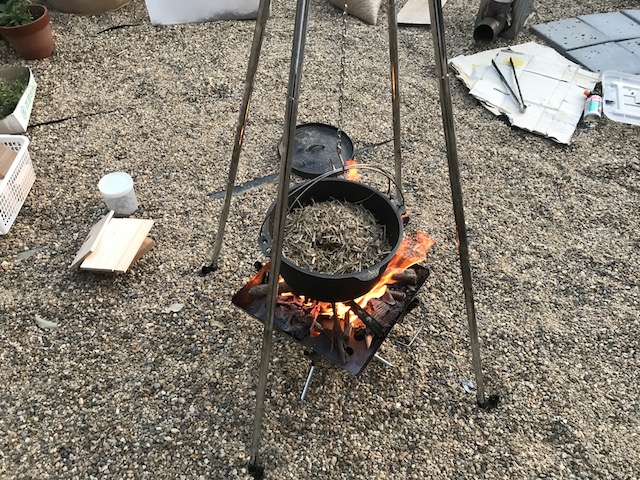

煮る

煮る

苛性ソーダを入れると簡単に溶けるが、肌につくと危ないらしい。なんか怖い。要はお湯をアルカリ性に傾ければいいらしいので、別の方法でいこう。

雑草を燃やした時に出た灰(草木灰)を入れた。重曹でもいいらしい

雑草を燃やした時に出た灰(草木灰)を入れた。重曹でもいいらしい

6時間くらい煮た

6時間くらい煮た

パリッとまっすぐだった稲わらが次第にしんなりとなり、茶黒く濁ってきた。煮汁は真っ黒だ。あたりにはお米を炊いた時のような甘ったるい匂いと牧場のような臭いが立ち込める。

こちらが6時間煮た稲わら

こちらが6時間煮た稲わら

今、あなたが思っていることが、私には手に取るようにわかる。私は、ジュラッシックパークに登場した、トリケラトプスの横にできた山を思い出した。

くたくたになった稲わらを、小分けにして、ミキサーにかける

くたくたになった稲わらを、小分けにして、ミキサーにかける

草の節が砕けて、繊維状のものが見えはじめた!

草の節が砕けて、繊維状のものが見えはじめた!

稲わらを水に漬ける。藁が腐って繊維がほどけ、さらに細かくなると見かけたのだ。本来は煮る前にする工程らしいが、順序が逆でも効果はあるだろう。しばらく放置する。

こちらが3週間後の稲わら

こちらが3週間後の稲わら

AIに画像認識させたら、公序良俗に反する画像としてはねられそうな見た目となった。だめ押しでもう一度ミキサーにかける。

繊維だ!めちゃくちゃ繊維だ!

繊維だ!めちゃくちゃ繊維だ!

こんなに違う(再ミキサーの影響もかなり大きいが)

こんなに違う(再ミキサーの影響もかなり大きいが)

牛の消化度合い大比較!みたいな画像が続いて恐縮だが、だんだんわかってきた。わら半紙づくりのほとんどは「稲わらをいかに砕き、繊維状にするか」という工程だ。マサイ族の家壁は、木の枝を組んだあとに、牛糞を塗って固めるらしい。牛糞は植物の繊維がほどけて、めちゃくちゃ良質の藁スサになっているだろう。乾燥した地域だったら、とても理にかなっている。

めちゃくちゃ繊維だ

めちゃくちゃ繊維だ

これだけ砕けばもう稲わらとは呼ばせない。これは藁スサだ!藁スサを作り出すことに成功したのだ!

続いて、紙漉きの道具を用意する。

こちらがその簀桁 (すけた)

こちらがその簀桁 (すけた)

同じ大きさの2つの木枠を作り、片方に網を張ったものである。

網は、網戸をタッカーでバチンバチンととめて、裏側にホットボンドを塗って固定した。

2つの枠を重ねて紙を漉くわけだが、固定しやすくするために蝶番をつけた。

トロ舟に藁スサを入れ、枠をそっと沈める

トロ舟に藁スサを入れ、枠をそっと沈める

藁スサを巻き上げ、均等に拡がったタイミングを見計らって……

藁スサを巻き上げ、均等に拡がったタイミングを見計らって……

………………!

………………!

……………スッ……

……………スッ……

ここぞというタイミングで枠を引き上げる。写真でシャッター切るときみたいだ。なかなか均等に漉くのは難しいが、数度のチャレンジの末に、そこそこうまくいった。

重ねていた枠を外す

重ねていた枠を外す

これが乾けば紙になるのだろうか……。まだちょっとトリケラトプス感があるし、不安だ。

でも、待つしかない。しばらく待ってみよう。小一時間くらいたっただろうか。見にいってみた。

……待って、これ……

……待って、これ……

めちゃくちゃ紙じゃん!

めちゃくちゃ紙じゃん!

めちゃくちゃ紙だったので、記念写真を撮ってもらいました

めちゃくちゃ紙だったので、記念写真を撮ってもらいました

せっかくなので、いろんな角度からご覧下さい

せっかくなので、いろんな角度からご覧下さい

せっかくなので、いろんな角度からご覧下さい

せっかくなので、いろんな角度からご覧下さい

嬉しくなって、追加で6枚すってしまった

嬉しくなって、追加で6枚すってしまった

はやく乾かないかなと、ホットガンで熱風をあててみたところ、枠の網が溶け始めてめちゃくちゃ焦った。そんな人いないと思いますが、ご注意ください。

本当に稲わらだけで紙ができてしまった!不思議だ!

理由を調べてみた。和紙の繊維はそもそも糊でくっついているわけではない。水素結合という電気的な結合で、繊維同士が引き寄せあってくっついているらしい。ひとつひとつの力は弱くとも、繊維の数が増えれば、強固なものになるんだとか。これは植物の繊維が持つ特有のもので、ナイロンや動物の毛などの他の繊維を、同じように水中に分散させてから金網ですくい上げても、1枚のシート、つまり紙にはならないそうだ。和紙を作る際には「ねり」と呼ばれるオクラのような植物性のねばねばを加えることもあるが、それも接着剤として入れるわけではない。あくまでも植物繊維の力!なんだその、不思議パワーは!昔の人も「すげー!」となったはずだ。

稲わらから、わら半紙ができたー!うれしい……。しかし、まだまだ繊維がガサガサしており、ときおり藁のカスがポロポロと落ちる。

おばあちゃん家の土壁っぽい

おばあちゃん家の土壁っぽい

和紙は1000年持つと言われている。せっかくなので、めちゃくちゃ頑丈にしてみよう。強度を出すために、秘密兵器を投入する。

それはこんにゃく!

それはこんにゃく!

こんにゃく糊を和紙に塗ると、強度と耐水性が出る。なんと、あの風船爆弾(直径10mの気球に爆弾をぶらさげ、偏西風にのせて、日本からアメリカまで飛ばした大平洋戦争時の兵器)も、気球部分は、和紙とこんにゃく糊で出来ていたそうだ。和紙をこんにゃく糊で4~5層にも貼り重ね、中に水素を入れて浮かべていたんだとか。アメリカに辿り着いちゃったものもあるらしい(7700km!)兵器として利用されてしまったのが悲しいところではあるが、そのへんの雑草を細かく砕いてこんにゃく糊塗ったら気球が作れるってこと?こんにゃくの可能性はすごくないですか。さっそく買う。

こんにゃく粉は100gで800円くらい

こんにゃく粉は100gで800円くらい

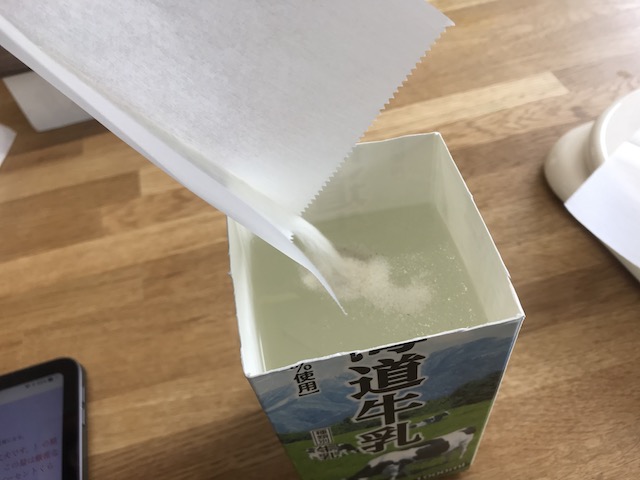

100gあれば、板こんにゃくが12枚〜14枚作れる。こんにゃく粉をたくさん買ってお風呂に入れたら、お風呂こんにゃくができるのだろうか。和紙に使うときは、1リットルの水に、こんにゃく粉を5gほど混ぜ込み、こんにゃく糊にして使う。

ちょっと混ぜ込むだけでとろりとした質感に変わる

ちょっと混ぜ込むだけでとろりとした質感に変わる

沈殿して底で固まるので、よくかき混ぜながら使う

沈殿して底で固まるので、よくかき混ぜながら使う

これを先ほど作ったわら半紙に塗る

これを先ほど作ったわら半紙に塗る

せっかくなので6枚の紙をつなげてでっかい紙にする

せっかくなので6枚の紙をつなげてでっかい紙にする

紙同士をこんにゃく糊でくっつけようとしたのだが、途中、風に吹かれて分解してしまった。こんにゃく糊の上澄みばかり使っていたからだろうか。仕方ないのででんぷんのりを使って接着。

つながった〜!

つながった〜!

せっかくなので、柿渋も塗る

せっかくなので、柿渋も塗る

渋柿は、渋柿を潰して汁を取り出して発酵熟成させたもの。和傘にも使われている。和紙に塗ることで耐水性があがり、防虫効果も出る。

ターナーから無臭の柿渋が出ていた。使いやすい

ターナーから無臭の柿渋が出ていた。使いやすい

「コンニャク糊」&「柿渋」コーティングができた!

「コンニャク糊」&「柿渋」コーティングができた!

ところどころ、皮のような質感になっている!

ところどころ、皮のような質感になっている!

もっと目の細やかな繊維を使うと、紙であるにもかかわらず、しっとりとなめらかで紙と皮の中間のような質感になるらしい。ちなみに、牛乳パックに使われている紙は針葉樹からできており、良質のパルプだから、紙漉き体験でよく使われるのだとか(コピー用紙は広葉樹)。今度は牛乳パックでもやってみたい。

稲わらからわら半紙を作ってみて

稲を切る:30分

稲を煮る:6時間

稲をミキサーにかける:30分

水に漬け込む:3週間

稲をミキサーにかける:30分

枠を作る:1時間

紙すき:1時間

乾くのを待つ:6時間

こんにゃく糊を塗る:30分

柿渋を塗る:30分

ほとんどが待ち時間ではあるが、すさまじく時間がかかった。しかし、素材と作り方自体は、めちゃくちゃ骨太でシンプル。植物の繊維を砕いて、漉くだけ。藁スサは紙だけではなく、漆喰やかまど、土壁にも使われている。米作りと縁が深い日本人にとって、とりあえずこれ混ぜとけ!と醤油のように使われる素材だったのだろう。

紙はできたのだが、何に使ったらいいのだろう。合羽でも作ろうかと思ったが、強度的にちょっと厳しそうだ(破れないんじゃん!と強気で試していたら、普通に破れて焦った)漉き方が悪かったのだろうか。

なにか家訓的なものでも書いてみようか

なにか家訓的なものでも書いてみようか