最終的に使い道に困るのは分かったけど、でもインク込みのオリジナルサインペンづくりはかなり楽しかった。

次に作るとしたら、牛肉色と豚肉色と鶏肉色を塗り分けるサインペンだろうか。

タンパク質ばかり塗っても仕方ないので、健康のためにほうれん草と小松菜も塗り分けてみようか。

丸美屋のふりかけ「すきやき」「味道楽」「梅かつお」もパッケージ色がやや見分けづらいので、それも塗り分けてみたい。

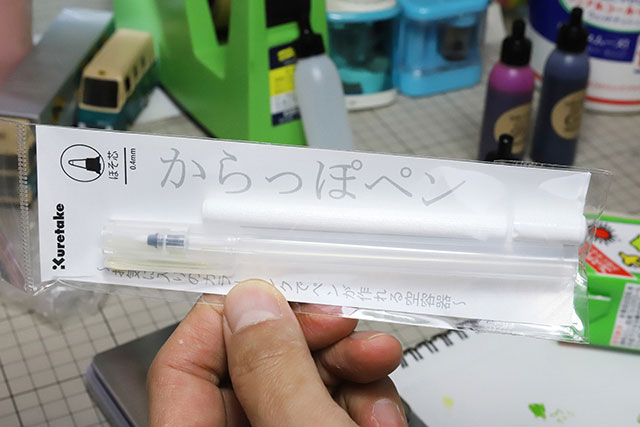

先日、ちょっと面白い文房具を手に入れた。

自分で好きに混ぜて作った色インクを詰めて、オリジナルのサインペンを作れるというセットだ。

ちまちまとインクを混ぜるのは実験みたいで楽しいし、そうやって作ったインクをサインペンで気軽に使えるというのもいい。自宅にこもって遊ぶのにちょうど良さそうだ。

さらには、このサインペン作りを通して、いま僕個人がちょっと悩んでいることも解決できるような気がするのだ。

困っていることというのは、豆乳のパッケージの色がややこしすぎるんじゃないか、ということ。

実は最近、身体のためを考えて豆乳を飲み出したのである。コンビニやスーパーなんかでもよく見かけるので、キッコーマンの200ml紙パックのやつ。

だいたいはベーシックな「調整豆乳」を選ぶんだけど、ここに豆乳ビギナーには厳しいワナが潜んでいた。パックの色がややこしいのである。

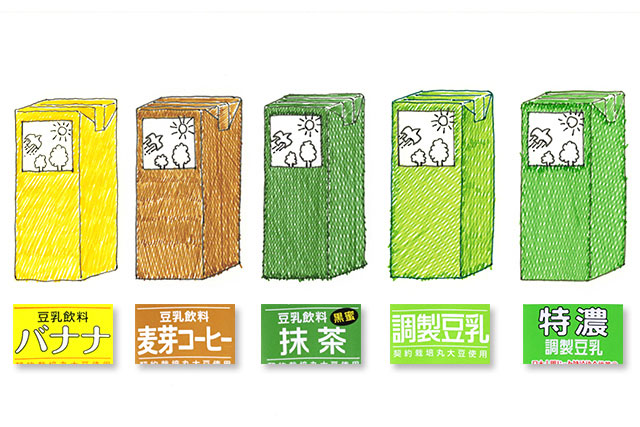

ここに並べたのは、比較的ベーシックな味のやつ(=売ってる頻度が高い)なんだけど…お分かりだろうか。

中央の「抹茶」「調整豆乳」「特濃調整豆乳」が、かなり似ているというか、似すぎ。

ちょっとぼんやりしながら棚の「調整豆乳」に手を伸ばすと、意外と「抹茶」または「特濃」を取ってしまうことがあるのだ。おかげで、買う直前に再確認するクセがついたぐらい。

個人的に「特濃」は豆乳に慣れていない身には濃すぎで、あまり好ましくない。あと、抹茶味にもあまり興味ないし。さらに今回はゲットできなかったが、同様に緑色パックの「メロン」もなかなかのワナだ。

なんでこんなややこしいカラーリングにしたのか、キッコーマンの人を問い詰めたい気分ではあるが、ここで愚痴っても解決はするまい。

ならば、自分がもうちょっと色味を把握する訓練をするべきだろう。そう、豆乳紙パック色のインクとサインペンを自作することで、あの微妙な色の違いを理解するのだ。

で、ここで使うのが呉竹の「ink-cafe」。冒頭で説明したオリジナルサインペン作成キットである。

「ink-cafe」はピンク・青・黄・グレーの4色+透明の薄め液と計量カップ、サインペンのベースとなる「からっぽペン」2本などがセットになったもの。(別売でからっぽペン5本セットもある)

このインクをいい感じで混ぜて「からっぽペン」に詰めることで、オリジナルのサインペンが作れるという仕組みである。

自分で色を混ぜて万年筆用のインクが作れる製品は従来もあったんだけど、それより汎用性の高いサインペンができるのはユニークだ。

この4色は要するにシアン・マゼンダ・イエロー・ブラックインクのCMYKカラーモデルに近いものだ。

そんなこと言われても分かんないよという人でも、小学生の頃に水彩絵の具で色を混ぜて作るのは経験しているだろう。ざっくり、あれの延長線上だと思えばいい。青と赤を混ぜたら紫とか、そういうやつ。

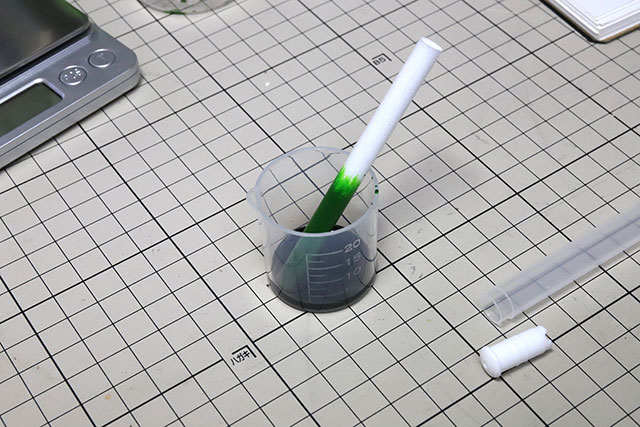

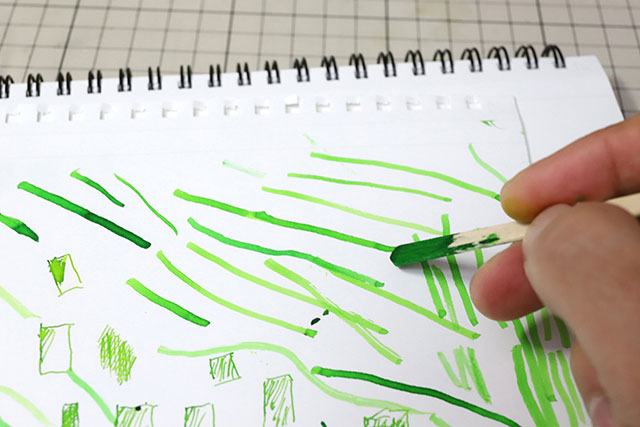

まずは、メインの「調整豆乳」グリーンを作ろう。

初めて触るインクなので配分の具合は分からないが、目標が明るい黄緑色なので、黄成分多めに青をちょい足ししていく方向でいいんじゃないかな。

ちなみにこの時点ではデジタルスケールで測って0.1g単位の慎重な調整をしていたけど、わりとすぐにインクボトルから1滴2滴落とす目分量シフトに移行した。あまり細かい作業に向かない性格なので、しょうがない。

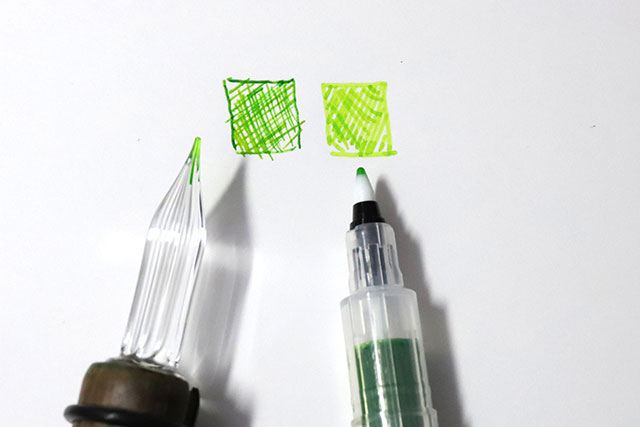

混ぜてはガラスペンにつけて描いてパッケージと比べて、の繰り返しである。

そのままだと濃いなー、と思ったら薄め液で薄めたり、一滴以下の微少量だけピンクを足して、わずかに深みを出したり。まさに実験感覚でかなり楽しい。

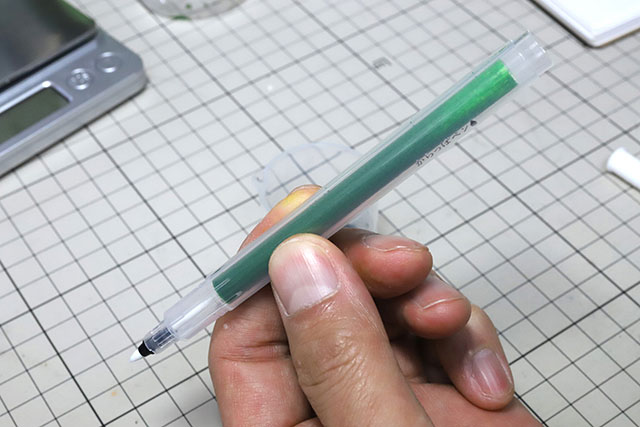

で、おっ!これでいいんじゃないか?という色ができたら、「からっぽペン」の登場だ。

キットの中綿を取り出してインクに浸すと、毛細管現象で勝手にぐんぐんと吸い取ってくれるので、程よいところで軸にセットしてフタをする。これでオリジナルの豆乳サインペンが完成である。

…と思ったけど、完成じゃなかった。

できあがったサインペンで試し書きしてみると、インクの段階で試し書きしていたのとまったく色が違うのだ。えー、なんで?

冷静に考えたら、これは当たり前だった。ガラスペンをインクにどぶんと漬けて書いたのと、中綿に吸収させたインクがペン芯にじわじわ染み出して書けるのとでは、紙に出るインクの量がまったく違う。

つまり、サインペンの方が色が薄くなってしまうわけだ。ミスった。

サインペンに近い状態で色を確認するためには、割り箸や木のマドラーに染み込ませて、軽く拭き取ったところを紙になすりつけるようにする。

これもインクの染み具合に左右されるので完璧ではないけど、まぁそこそこ近い雰囲気には持って行けるんじゃないだろうか。

(0.1g単位で精密に配合していたとしても、この時点でグダグダである)

まぁグダグダでもいいか、と決めたら話は早い。勢いでインクをガンガンと混ぜてはサインペンに詰めていって、5色の豆乳紙パック色サインペンセットの出来上がりだ。

紙パックはラミネートされていて光沢があったり、そもそも混色で作ったんじゃない特色(専用色)インクだったりするので、完全に同じ色を再現するのは最初から不可能なのは分かっている。

それでも、うーん、なんとなくいい感じにはできたんじゃないだろうか。グダグダの目分量でこれなら、むしろ上出来の類である。

これでぬり絵をするなどして普段から紙パック色に馴染んでおけば、もう「調整豆乳」と「特濃」を買い間違うようなミスも無くなるはずだ。たぶん。

色を混ぜるときにも相当によく見て確認したし。

豆乳紙パック色は緑系がメインだったので、ピンクのインクをあまり使っていない。なんかそれももったいないので、ピンクを軸にしたサインペンも作っておこう。

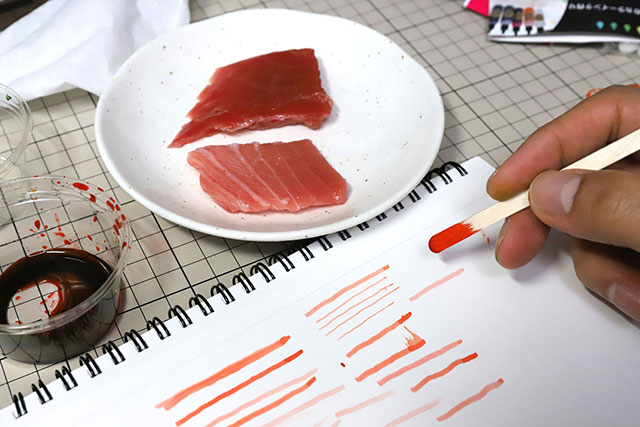

なんか再現すると面白そうな赤っぽいもの、家の中にないかなー?と探して見つけたのが、これ。

冷蔵庫の中にあった、教の夕食用のマグロ刺身だ。赤身と中トロがあるので、これを塗り分けるというのはどうだろうか。

マグロ赤身色サインペンとマグロ中トロ色サインペンを塗り分けてなにか得があるのかというと、たぶん一切無いんだろうけど。ただ単に「赤身色と中トロ色のサインペン」というワードが自分の中で面白かっただけだ。

赤身色は、ピンクと黄を混ぜて作った赤に青とグレーで「血液の色」っぽく整えていく方向性で、さほど問題なし。対して中トロは「基本は血の色なんだけど白っぽい脂が入った淡いペールカラー」なので、難しい。

複数の色を混ぜると単純に濃くなる(彩度が高くなる)一方なので、逆に淡く(彩度を低く)させるのって、やりづらいのだ。

なので、ひとまず透明の薄め液をベースにして、ちょっとずつ他の色を足して調整するという方法でやってみた。インクを薄めるのではなく、薄め液を色づけする感じ。

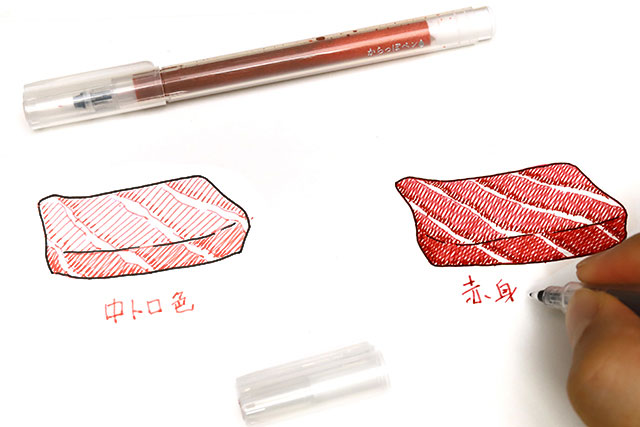

ということで、マグロの刺身を塗る専用の赤身色・中トロ色の完成である。

うーん、赤身はかなり赤身感が出た気がするが、中トロのは難しいな。白インクがないとやっぱり無理かも。

それはさておき、懸案の豆乳見分け問題。

インクを混ぜて訓練したおかげか、現時点では迷うことなく確実に「調整豆乳」を手に取れるようになった。やや遠回りした感は否めないが、成果は出たので良しとしたい。

残った問題は、せっかく作ったサインペンをこれ以上活用する場が見いだせないことだ。特化しすぎたせいで、他に何を塗ったらいいのか分からないのである。

他に豆乳の紙パックとマグロ刺身の色が似合うぬり絵があったら教えて欲しい。

最終的に使い道に困るのは分かったけど、でもインク込みのオリジナルサインペンづくりはかなり楽しかった。

次に作るとしたら、牛肉色と豚肉色と鶏肉色を塗り分けるサインペンだろうか。

タンパク質ばかり塗っても仕方ないので、健康のためにほうれん草と小松菜も塗り分けてみようか。

丸美屋のふりかけ「すきやき」「味道楽」「梅かつお」もパッケージ色がやや見分けづらいので、それも塗り分けてみたい。

| ▽デイリーポータルZトップへ | ||

| ▲デイリーポータルZトップへ |