セミの穴を型どってみて

思っていたよりも短くて、なんだか残念と思った今回のセミの穴だが、土の中で何年も何年も暮らしてきた彼らの姿をきちんと写し取っていたようでうれしい。

セミは羽化が近づいてきたら、地表近くに息をひそめ、羽化のタイミングを待つ。もし、外に出た時に、酷い雨だったり、外敵がいたりしたなら、それで終わり。全ておしまい。セミは、大舞台に向け特別な緊張感を持って、この穴で静かにその時を待つ。

ネクスト・バッターサークルで打席を見つめる高校球児みたいに。今、この穴がとても愛おしい。

セミの出てくる穴を、素敵な樹脂で型取りしてみたら、きれいに形がとれました

こちらはとある生き物が作った造形物である。タイトルに答えが書いてあるので茶番だが、そうです。セミの出てきた穴を型取りしたものだ。下のほうなんて、セミの背中からおしりにかけた曲線っぽいでしょう

駅のベンチとか遊園地の造形物なんかはFRP(樹脂素材とそれに塗り込められたガラス繊維)で出来ているわけだが、とても体に悪い。硬化させる時にヤバいガスが発生する(恐い噂がいっぱいある)。じゃあ、使わなきゃいいじゃん、という話になるのだが、軽くて加工しやすくて、強度があって耐久性もあって、安い!と長所もいっぱいなので、なやましいところだ。実際、造形の世界でもよく使われている。

換気のできる、例えば、ガソリンスタンドみたいな屋根のある作業場があればなんとかなるのだが、そんな空間持っている人なんてほとんどいないだろう。作る場所がなくて、樹脂の制作をあきらめた人は私以外にもたくさんいるに違いない。

ジェスモナイトは、有機溶剤を使わない水性樹脂であり、人体に害が少なく環境にも良いことから、彫刻家の作品制作からハリウッド映画の美術まで、小ロットで造形物を作る現場で使われている(ガーディアンズオブギャラクシーのセットで使われている写真があってテンションあがった)

これはぜひ、使ってみたい(めちゃくちゃ宣伝していますが、提灯記事ではありません)しかし、今から原型を作るのはめんどくさい。何かいい題材ないかなーと思ったら、窓の外でセミが鳴いていた。よし、セミの穴を題材にしよう。

ジェスモナイトのオンラインショップで「セミの出てくる穴を型取りしたいのですが……」という相談をしたところ、「あ、そうなんですね」くらいの雰囲気で適した商品をとても丁寧に教えていただけた。ありがたい限りである。(頭からジェスモナイトをかぶりたいという作家さんからの相談もあるそうだ。大変だ)

セミの幼虫は、深夜から朝方にかけて地表に出てくることが多いらしい。羽化のためにスタンバイしているところに流し込むのは申し訳なさすぎるので、昼間に行なうことにしよう。

ということは足元を探せば……

もともとは、コンクリートっぽい質感のでるAC730を使う気だったのが、こちらは流動性が低いらしい。セミの穴の型取りにはおそらく向いていないと、販売元に教えてもらった。今回は一番ベーシックなAC100を使う。

比率はわりと融通がきくらしく、オリジナルの比率で粘度を調整して使っている人も多いらしい。イメージとしては、耐久性のある石膏といったところだろうか。臭いもほとんどない。石膏みたいに攪拌する時に大量の粉が飛び散る……といったこともない。これなら確かに家庭でもできそうだ(最高じゃないですか?)

化学反応がはじまったら、15分くらいで硬まってしまうので、できるだけテキパキと作業を行う。

AC100は1時間くらい待つとより強度が出るとのことだったので、息子と公園で遊びながら待つ。

そろそろ硬化している頃合いだ。セミの穴に流し込んだジェスモナイトに触れてみる。しっとりとした湿り気があり、手触りは石のよう。プラスチックっぽさはあまりない。

綺麗になった!せっかくなので妻にちゃんとしたカメラで撮影してもらう。

基本的な形状としては、とっくりのようになっている。地表と接する狭い穴の入り口の奥には、ぷくっとふくらんだ空間がある。

セミの人となり(セミとなり)を想像してみるのはとても楽しい。だが、思ってたよりも穴が「短い」と思わないだろうか。

全部で10個ほど型取りしたのだが、その全てが短かった。アリの巣とまではいかないけれど、もっと長いトンネルを想定していた。連日雨が続いて埋まってしまったのだろうか。

ネットでざっと調べてみたものの、セミの穴に関する記事は少ない。地表から20cmから70cmくらい深さで幼虫は生活しているようだが、穴の全長については記載が見つけられない。うんうん唸りながら調べていたらとある情報が見つかって驚いた。

セミは益虫でも害虫でもないので、実はあまり調査が進んでおらず、まだまだ謎の多い生き物らしい。こんなに身近で存在感の塊なのに!得にも損にもならないから、研究が進んでいないなんて!だから、ネットで情報が少ないのだろうか。困ったなと悩んでいたら、当サイトの生き物マスターのおふたり(伊藤さん・平坂さん)が知恵をかしてくださった。

伊藤さんの「セミ イズ ワールド」に至っては、頼もしさが臨界点を超えてしまって、もはや意味がよくわからない。しかし、アルピニストが山を語るような気高さを感じる。

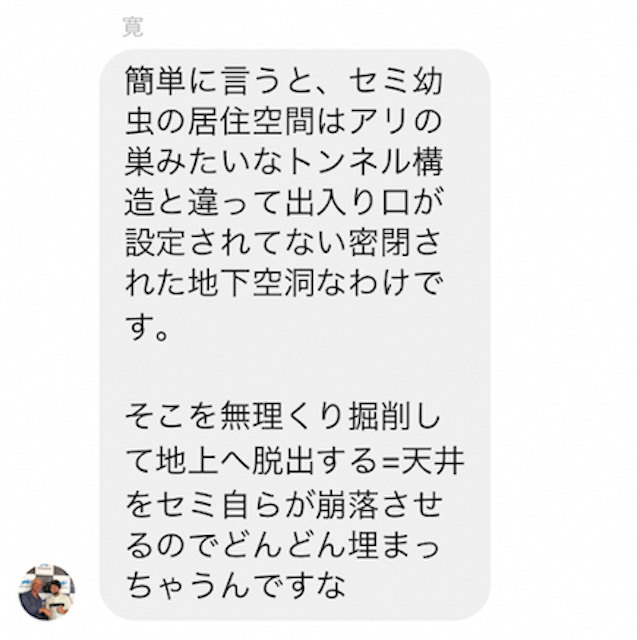

そして、そして、「なぜセミの穴が短いか」という問いに対する答えがいただけたのですよ、みなさん!刮目せよ!

セミは、地下に長いトンネルのような空間を作っていると勝手に思い込んでいたが、人生のほとんどを地下で過ごす彼らは、アリのように土を地上に送り出すことなんて確かにできない。セミにとって、掘ることと埋めることは同じことなのだ。

アリにとっての「穴」は通路・居住区という感覚があるかもしれないが、もしかしたら、セミには、「穴」という感覚自体がないかもしれない(私たち人間がプールで水をかく時に「穴」を認識しないのと同じように)

疑問が消えた。うれしい!ありがたい!伊藤さん、平坂さん、ありがとうございます!

ふと、セミは益虫でも害虫でもないので研究が進んでいない、という情報を思い出した。お金を生み出さなさそうなセミに対してさえ、この豊かな知識量。これこそが本物の教養に違いない。セミ イズ ワールドだ。

思っていたよりも短くて、なんだか残念と思った今回のセミの穴だが、土の中で何年も何年も暮らしてきた彼らの姿をきちんと写し取っていたようでうれしい。

セミは羽化が近づいてきたら、地表近くに息をひそめ、羽化のタイミングを待つ。もし、外に出た時に、酷い雨だったり、外敵がいたりしたなら、それで終わり。全ておしまい。セミは、大舞台に向け特別な緊張感を持って、この穴で静かにその時を待つ。

ネクスト・バッターサークルで打席を見つめる高校球児みたいに。今、この穴がとても愛おしい。

| ▽デイリーポータルZトップへ | ||

| ▲デイリーポータルZトップへ |