冷静に考えたら、元データプリントアウトしても、最低限穴を開けないとルーズリーフとして使えないんだった。

ということで、皆さんもルーズリーフ穴を開けるパンチを買うといいです。

あと、たまにルーズリーフ用パンチ(今回はグリッサー使ったけど、別のパンチもある)とリングノート用パンチを間違えて買っちゃう人もいるので、とりあえず「ルーズリーフ用」を確認して買いましょう。

リングノート用パンチはそれはそれで便利なので、間違っても損はないけども。

文房具というのはいろいろと進化していて、例えばルーズリーフの紙ひとつとっても紙が上質になっていたり、罫線が視認しやすくなっていたりと、昔と比べて書きやすいものになっている。

ただ、それでいいのかという思いも無くはない。書きやすいだけがルーズリーフの進化なのか。それが善なのか。

逆にアレだ。書きにくい方向に良くなってる、という解釈で進化してみるのもありだろう。

これは、そういう勢いだけで『書きにくいルーズリーフ』を作って後悔した話だ。

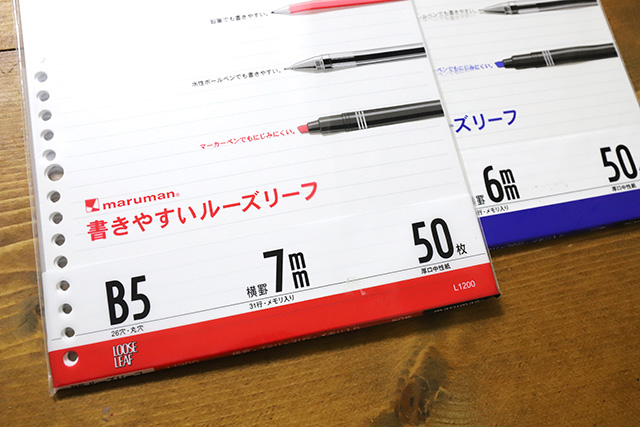

なんでそういうことを言い出したかというと、ノートやスケッチブックでお馴染みのメーカー、マルマンの製品にその名もずばり『書きやすいルーズリーフ』というのがあるのだ。

自分からそう名乗っちゃう、というのも大概な心臓だが、でも実際に厚手の良い紙で書き心地もなめらか、インクの裏抜けもしないという良い製品である。

で、友人とこれを見ながら「じゃあ逆に書きにくいルーズリーフってどんなんだよ」という話になった。

例えば物理的に紙がザラザラしてたり、インクが乗らないほどツルツルしてるのは書きにくそう。(紙やすり・油紙のルーズリーフ化)

しかし紙から無茶するとルーズリーフっぽく罫線を引くのが大変だし、量産化も難しい。もっと手軽に印刷レベルで書きにくさを出せないものか…と考えているうちに思いついた。

罫線が真っ直ぐじゃなくて歪んでたりしたら、だいぶ書きにくそうじゃないか。

とはいえ、本当に罫線が曲がってるのはなんかフェアじゃない気もする。

できれば、文房具としての正しさは保ちつつ、使ってるあなたが勝手に書きにくく感じてるだけですよ?という立場が取りたい。責任は取りたくないのだ。

ちゃんと真っ直ぐの罫線なんだけど、でも真っ直ぐに見えない罫線…つまり錯視を応用した「錯視罫」の発明である。

これは、平行線に互い違いに斜線をいれると傾いて見える、「ツェルナー錯視」というものだそう。

拡大すると特に分かりやすいが、でも手にとって実物を眺めていると、紙面全体がガタガタと傾いて感じて本当に気持ち悪い。うっかり体調悪い時だと酔うぐらい。

書きにくいというか、気持ち悪いルーズリーフである。

ついでに、第2案・第3案も作ってみた。

第2案は、わりと錯視としてはお馴染みの、罫線は同じ長さなのに矢印の方が短く見えるという「ミュラー・リヤー錯視」というやつ。

これも眺めているとけっこう気持ち悪いが、なによりも文字の行頭揃えがやりづらくて書きにくいんじゃないか、と考えた次第である。

そして第3案は、横罫だけじゃなくて5ミリ方眼罫も作ってみた。

これは「きらめき格子錯視」というもので、白いドットの中に暗いドットが浮かぶように見える。

紙面がグレーだし白のドットはデカいしそもそも罫線の太さが1ミリあるしで方眼として役に立つかはやや微妙だが、見てるだけでも面白いので作ってみた。

今回の3案とも、記事のラストに印刷用のPDFを置いておくので、気になる人はプリントアウトしてください。

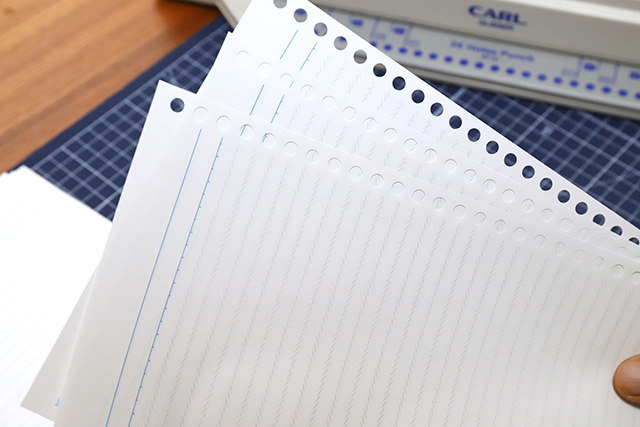

元データはできたので、続いてはルーズリーフとして生産シークエンスに移ろう。

ルーズリーフのルーズリーフたる所以といえば、A4なら30個、B5なら26個連続で開いたあの穴だ(印刷用語では“ドンコ穴”と言う)。

まずはプリンターで裏表の両面印刷をかけた原稿に専用の穴開け機を通す。

数年前に弊サイトでもライター加藤さんが使っていた、カール事務器の『グリッサー』である。

ただし、最大穿孔枚数がコピー用紙で5枚ぐらいと少ないので、一発開通といいつつ、地味にちまちまとした作業にはなる。

で、これで完成かと言うと、まだもう一手間あった。

マルマンやコクヨといったメーカー品のルーズリーフって、実は四つ角が丸められている。

カドは力がかかりやすいので、尖ったままだとそこから折れたりクチャッとヨレたりしてしまう。そうならないように気遣って、ちゃんとしたルーズリーフはカド丸にしてあるのだ。

このルーズリーフのカド丸はだいたい直径5㎜で丸めてあるので、そういうカド丸を作る専用パンチ、サンスター文具の『かどまるPRO』を使えば再現できる。

実は本物の方には2穴バインダーに対応した大きめの穴が2つ開いているのだが、まぁ今回はそこまで再現しなくていいかな、ということで。

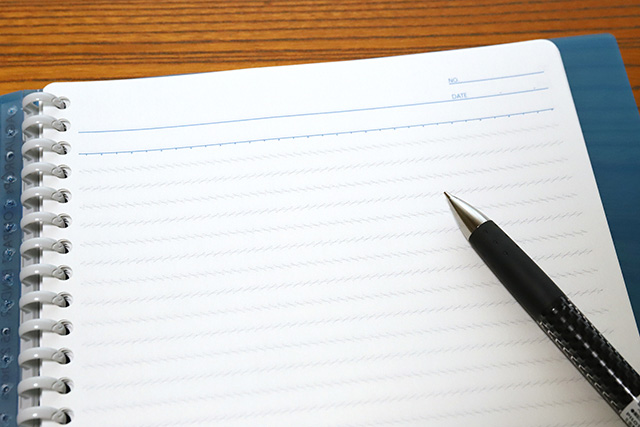

それ以外は、なかなかにルーズリーフっぽくできた気がする。

最後に、パッケージも再現してみた。

本物はOPP袋に直接印刷しているが、そこまでの設備は我が家にはないので、それっぽくプリントした表紙を無地のOPP袋に入れてある。

ちなみに、ここまでしておいてマルマンに怒られないかと心配する人もいるかと思うが、大丈夫。

実はちょうどマルマンの広報さん(以前に『タモリ倶楽部』のマルマン回にも登場した方だ)にお会いするタイミングがあったので、「えへへ、あのう、実は御社の製品をいじって『書きにくいルーズリーフ』って作ってるんですよー。記事にしていいですか?」と確認してあるのだ。

で、その場で「なに言ってるのか分かんないけど、まぁ好きにやってもらっていいですよ」という回答をいただいたので、とりあえずオッケーは出ている。

もちろん、文房具ライターとしてメーカーからの信用は失う危険性はゼロでは無いが。

モノは完成したので、次は試用シークエンスである。

これで書きにくくなかったら製品名に偽りありだ。実際に書いてみて確認する必要があるだろう。

とりあえず第1案に文章を書いてみると…あれ?思ったよりは書きにくくないな。

紙面に集中して1文字ずつ埋めていくと、罫線全体に視線が行かないので、錯視しにくいのだ。

これもしかして失敗したか、とやや焦る。

ところが、ひとまず1センテンス書き終わって顔を上げた瞬間にクラッときた。

文字はある程度真っ直ぐ(罫線に沿って)書けているが、その罫線はガタガタと傾いて見える。

結果、むしろ罫線だけよりも気持ち悪さがパワーアップしているのだ。

うわー、これ駄目だ。ジッと見てると完全に酔うわ。

傾きが錯視なのは自覚しているので、なんとか目が罫を真っ直ぐに読み取ろうとして、無駄に疲労する感じ。

もしかしたら『書きにくさはそれほどでもないけど書いた内容はめちゃくちゃ読み返しにくいルーズリーフ』と名称を改めるべきかもしれない。

続いて第2案の方は想定通りというか、思った通り行頭ズレが発生した。

いや、しっかり意識して書けば大丈夫なんだけど、無意識に書き進めていると確実にズレる。

というか、そもそも矢印が邪魔で除けて書いてしまうってのもあるんだけれど。

ともかくこれは大丈夫。普通に書きにくかった。

そして5ミリ方眼の第3案だが、書きにくさでいうとこれがトップだろう。

グレー地に白の1ミリ幅極太罫が使いづらいというのもあるが、なによりも白ドットのチラチラが眩しくて、そっちに完全に気を取られてしまうのだ。なんか忍法かなにかで惑わされてる感がすごい。

ちなみに、このあと普通の横罫と方眼罫に書いてみたら、あまりの書きやすさに「最高!」と声が出てしまった。

やっぱりルーズリーフが書きにくい必要性はどう考えても無かったね…という結論でいいと思う。

文房具は便利なように進化して良かったのだ。

ということで皆さんは普通に書きやすいルーズリーフを使えばいいと思うんだけど、いちおう、書きにくさを体感してみたいと言う人のためにデータを置いておきます。

※データはA4サイズで両面プリント(長辺とじ)してください。

冷静に考えたら、元データプリントアウトしても、最低限穴を開けないとルーズリーフとして使えないんだった。

ということで、皆さんもルーズリーフ穴を開けるパンチを買うといいです。

あと、たまにルーズリーフ用パンチ(今回はグリッサー使ったけど、別のパンチもある)とリングノート用パンチを間違えて買っちゃう人もいるので、とりあえず「ルーズリーフ用」を確認して買いましょう。

リングノート用パンチはそれはそれで便利なので、間違っても損はないけども。

| ▽デイリーポータルZトップへ | ||

| ▲デイリーポータルZトップへ |