ユーカリが丘線の内側を見にいく

その疑問を解き明かすには、なにはともあれ環状線の内側がどうなっているのか、自分の目で確かめねばなるまい。

というワケで「女子大駅」で下車し、見にいってみることにした

というワケで「女子大駅」で下車し、見にいってみることにした

ユーカリが丘線の高架橋をくぐって環状線の内側へ――

ユーカリが丘線の高架橋をくぐって環状線の内側へ――

車窓から見た緑地は谷間の低地で、水田として利用されている

車窓から見た緑地は谷間の低地で、水田として利用されている

こうして見ると、線路は谷間の縁に沿って続いていることが分かる

こうして見ると、線路は谷間の縁に沿って続いていることが分かる

谷間というのは水の浸食によって形成された地形であり、すなわち水の流路である。水田としては利用しやすいものの、水害のおそれがあるので宅地にはあまり適していないだろう。

なので谷間を避けてニュータウンを開発した結果、線路の外側にのみ住宅街が広がることになったのだろうか。

だがしかし、線路の内側にあるのは谷間だけではない。谷間を越えた対岸には、こんもりと木々が茂る台地が見えているのだ。なぜそこには開発の手が及んでいないのだろう。

谷間の水田を通り過ぎ、台地の上へと続く車道を登っていく

谷間の水田を通り過ぎ、台地の上へと続く車道を登っていく

坂の上に到達すると、レトロな趣きの民家が姿を現した

坂の上に到達すると、レトロな趣きの民家が姿を現した

台地の上には、昔ながらの農村集落が広がっているのだ

台地の上には、昔ながらの農村集落が広がっているのだ

風情ある石積みにアジサイが咲く参道の奥には――

風情ある石積みにアジサイが咲く参道の奥には――

千手院という寺院が鎮座する

千手院という寺院が鎮座する

説明板によると、千手院は奈良時代に創建されたと伝わる古刹である。元々は現在の佐倉市臼井にあったとそうだが、室町時代の明徳三年(1392年)に戦禍から逃れるべく当地に移転したという。

移転後の山号は稲野山と称し、その名の通り稲がたくさん実る土地であったことがうかがえる。この地に住む人々は、地盤が安定した台地の上に集落を築き、その周囲の谷間で稲作を営んできたのだろう。

境内の入口には、寺院の移転当初に植えられたという樹齢600年のスダジイも

境内の入口には、寺院の移転当初に植えられたという樹齢600年のスダジイも

集落を東西に横断する路地には道標など古いモノが多く、これまた歴史を感じられる

集落を東西に横断する路地には道標など古いモノが多く、これまた歴史を感じられる

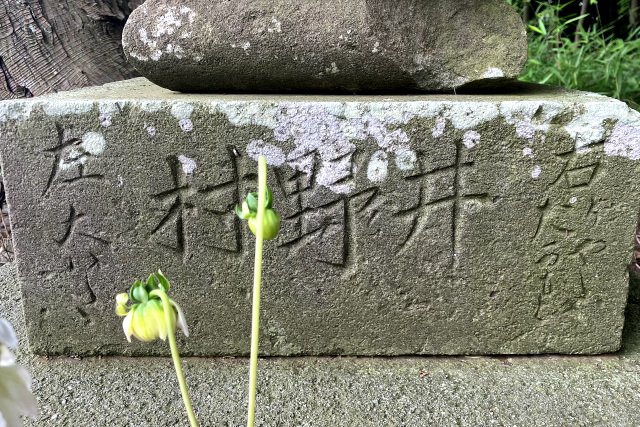

こちらの石仏は江戸時代末期の安政六年(1859年)のもので――

こちらの石仏は江戸時代末期の安政六年(1859年)のもので――

台座には「井野村」という集落の名前が刻まれている

台座には「井野村」という集落の名前が刻まれている

もうお分かりだろう。元々この地には古くからの集落である「井野村」があり、その東側から北側にかけては村の人々が稲作を営んでいたであろう谷間の低地が存在する。

ユーカリが丘はそれらの外側に拓かれたことで、内側には昔ながらの農村集落、外側はニュータウンという構造が出来上がったのだ。

かつての井野村を取り囲むように、ユーカリが丘のニュータウンが広がっている

かつての井野村を取り囲むように、ユーカリが丘のニュータウンが広がっている

南西側には集落の名を冠した「井野駅」も存在する(が、その周囲はニュータウンだ)

南西側には集落の名を冠した「井野駅」も存在する(が、その周囲はニュータウンだ)

なお台地は南西へと続いており、集落から伸びる路地もまたその尾根に沿って南西へと続いていく。

ユーカリが丘線はこの台地をトンネルで横切っているのだが、その交差部分には庚申塔(こうしんとう)が祀られていた。

ユーカリが丘線はこの地下(赤い部分の辺り)をトンネルで横切っているのだが――

ユーカリが丘線はこの地下(赤い部分の辺り)をトンネルで横切っているのだが――

その近くにはちょっとした塚があり、庚申塔が祀られている

その近くにはちょっとした塚があり、庚申塔が祀られている

台座にユーモラスな三猿が彫られており、なんとも微笑ましい

台座にユーモラスな三猿が彫られており、なんとも微笑ましい

庚申塔は大陸から伝来した道教に由来する民間信仰で、道祖神(どうそじん、村の中へ悪いものが入り込むことを防ぐ神)などと同じく、村の出入口に祀られることが多い。

すなわちこの場所こそがかつての村境であり、その下を線路が通っているのだから、ユーカリが丘線は井野村の内外を区切る境目をトレースしてるといえるのではないだろうか。

緩やかな傾斜地に築かれたユーカリが丘

さて、井野村の外側に拓かれたユーカリが丘であるが、住宅街が造成される前はどのような土地だったのだろうか。

ユーカリが丘の住宅街は、緩やかに傾斜していることが多い

ユーカリが丘の住宅街は、緩やかに傾斜していることが多い

傾斜や等高線に沿って道路が通され、宅地が雛壇状に区画されている

傾斜や等高線に沿って道路が通され、宅地が雛壇状に区画されている

明治時代の地図を見ると、井野集落の周囲に広がるこれらの傾斜地には森林が広がっていたようである。かつて生活に不可欠であった薪を採るための里山として、共同で管理していたのだろう。

ユーカリが丘の中には、かつての様相が偲ばれる森林や畑地も部分的に残っている

ユーカリが丘の中には、かつての様相が偲ばれる森林や畑地も部分的に残っている

しかし昭和に入ると石油やガス、電気などが普及し、薪は使用されなくなった。維持する必要がなくなった一帯の里山を山万が買い取り、ユーカリが丘として開発したのだろう。

山万は土地の造成や分譲のみならず建築も手掛けている

山万は土地の造成や分譲のみならず建築も手掛けている

町の北西に計画されている「福祉の街」も当然ながら山万の仕事だ

町の北西に計画されている「福祉の街」も当然ながら山万の仕事だ

最初は見慣れない警備会社だなと思ったが、YMが山万であることに気がついた

最初は見慣れない警備会社だなと思ったが、YMが山万であることに気がついた

開発は一気にではなく少しずつ進められているようで、空地も結構見られる

開発は一気にではなく少しずつ進められているようで、空地も結構見られる

新規の店舗がオープンを控えるなど、ユーカリが丘はさらに拡大を続けているようだ

新規の店舗がオープンを控えるなど、ユーカリが丘はさらに拡大を続けているようだ

街づくりの歴史はおもしろい

ユーカリが丘線の外側と内側のギャップに興味を持ち、町について調べてみたら昔ながらの集落と土地利用の変遷を知ることができた。

ユーカリが丘を実際に歩いてみると、実に良く計画された町であることが分かる。山万は「街づくり企業」と銘打っているだけあって、分譲や建築のみならず、福祉や子育て施設など含めた町のトータルデザイン、さらには交通やセキュリティーまで、ハード・ソフト問わず文字通り街づくり全体を手掛けているようだ。

住民の世代が偏らないよう、毎年の分譲戸数を200件に限定するなど将来を見据えた開発を続けているようで、しっかり考えて街づくりをしてるんだなぁと素直に感心した。

ユーカリが丘で見かけた標語。そう、スマホより街を見よう

ユーカリが丘で見かけた標語。そう、スマホより街を見よう