味わい深い『広辞苑』のイラスト

広辞苑の挿し絵にはあじわい深いものがおおく、みていてあきない。

たとえば、このカニ。

へいけがに(『広辞苑 第七版』)

「へいけがに」である。名前の由来にもなった人面の模様も、しっかりえがかれており、ぬかりはない。

こういった、生物のイラストがあるかとおもうと、こんなのもある。

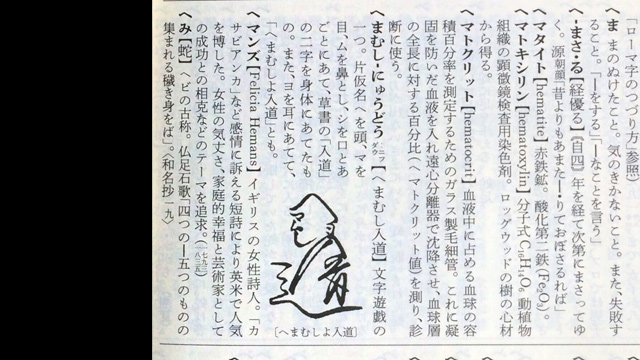

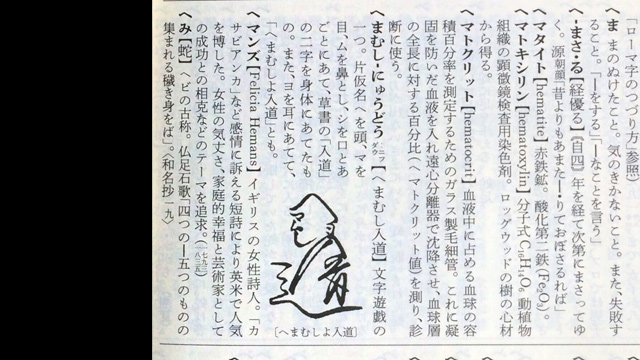

へまむしよ入道(『広辞苑 第七版』)

むかしの絵描き歌だ。たしかに、絵描き歌は、完成イメージを知らなければ、歌だけきいてかいてもうまくかけないことがおおいので、あるとわかりやすい。

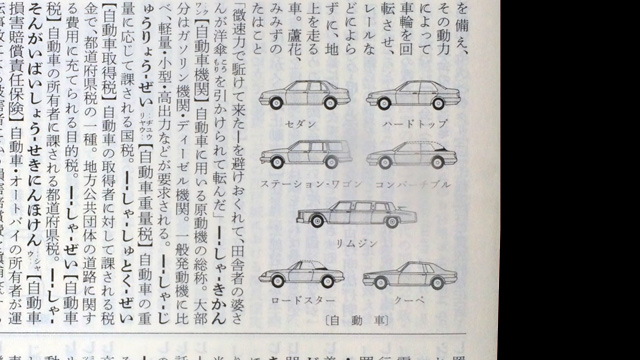

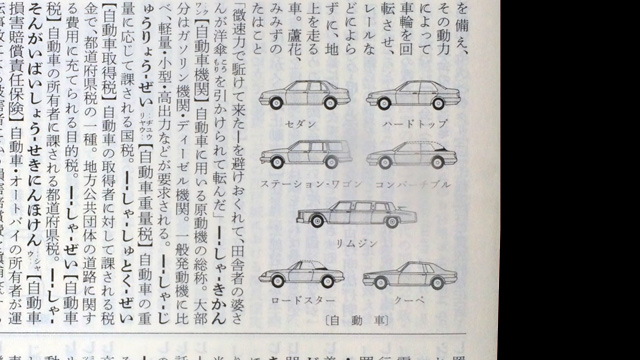

中にはこんな図解もある。セダンとかクーペとか、車のかたちが一目瞭然でたのしい。

自動車(『広辞苑 第七版』)

ぼくは30をこえてはじめて「セダン」が車のかたちの一般的な名称だということに気がついた。スカイライン、クラウン、セダン。と、そういう感じの言葉だとおもっていたが、もっとはやく広辞苑に出会っていれば、そんな愚かなかん違いをせずにすんでいたはずだ。

岩波書店で辞書の編集をしていた増井元氏はその著書『辞書の仕事』(岩波新書)のなかで、辞書の挿し絵には、説明だけではわかりづらいことがらの理解のたすけとなるほか、文字ばかりの版面に、明るくやわらかな印象をだす効果もあると述べる。

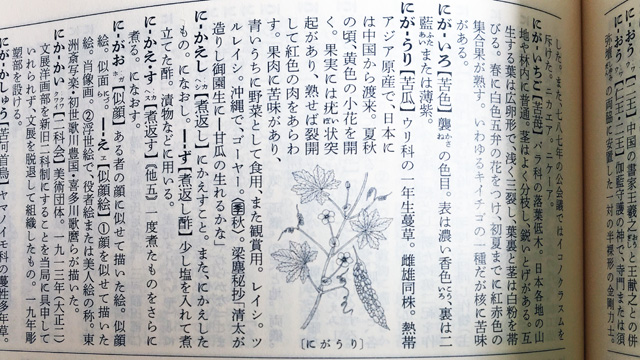

さらに、辞書の図版に挿し絵が多いのは、写真にはできない「省略と強調という情報操作」をすることができ、とくに、動植物の挿し絵は、その種に普遍的な特徴を取捨選択し、描きあらわすことができるからだという。

そんなことを考えながら、辞書の挿し絵をながめると、どれもあじわい深いものに感じてくる。

こういうふうに「辞書の挿し絵をたのしむ」というのも、辞書と向き合う態度として、ありなのではないか。

無知だなんだと罵られながらも、そんなことをてきとうに書き散らしていたところ、いろいろな僥倖がかさなり、広辞苑のイラストをかいている方に直接お話を伺うことができることになった。書いててよかった辞書の記事。

さっそく、広辞苑を刊行している岩波書店のある神保町へむかった。

今回、お話を聞かせてくださったのは、イラストレーターの大片忠明さん。

大片さんは、今回の広辞苑第七版で追加されたイラストを担当された方のひとりだ。

『広辞苑』のイラストを一部担当した大片忠明さん

広辞苑のイラストは、全てひとりでかいているわけではなく、何人ものイラストレーターが分担し、作成している。

――大片さんは、今回改訂された七版ではどんな絵をおかきになったんでしょうか。

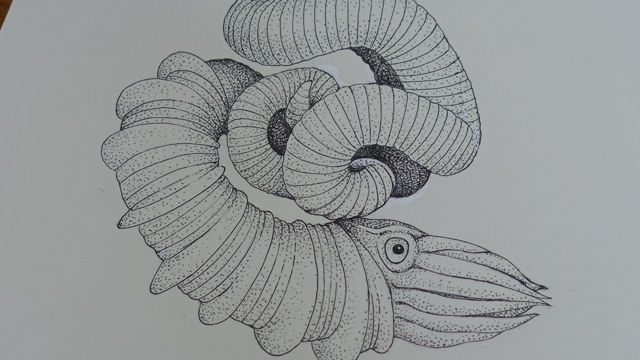

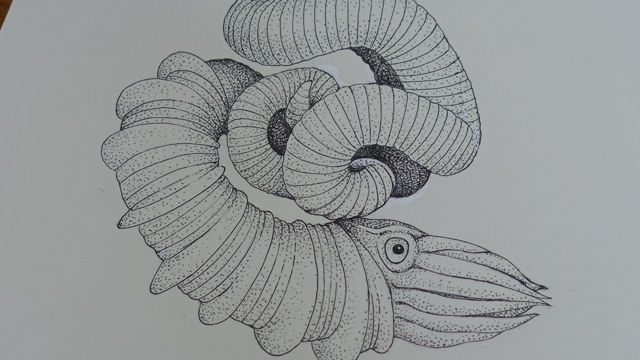

大片さん「主に、古生物をメインに20枚ほどかきましたね」

そういうと、実際の原画をみせてくださった。

うわー、これが原画か

こまけー

どの絵も、非常に細かい点を無数にうっていき、陰影や色の濃淡を表現している。点描というやつだ。

もう少しアップでどうぞ

ちなみにこれが実際に広辞苑に掲載されているもの

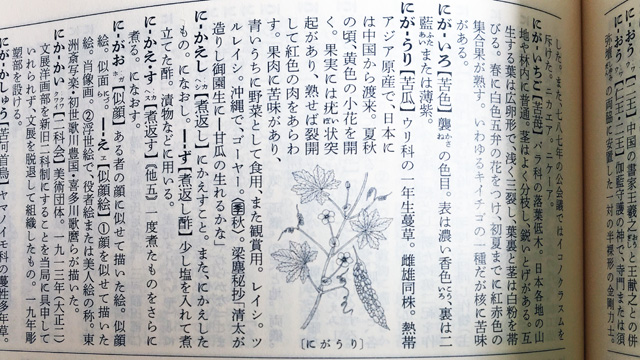

大片さんは『広辞苑第六版』のときに挿し絵を400枚ほどかいたが、そのときにかいたのはほとんどが植物だった。

大片さんが描いた『広辞苑第六版』の「にがうり」の絵

今回の七版では、バージェス動物群(※1)など、化石関係の語が大幅に追加され、その挿し絵を中心にかいたという。

(※1)バージェス動物群 カンブリア紀中期の化石動物群。カナダのロッキー山脈で発見された。多数の門にわたる動物のほか、所属不明の多様な化石を含む。多細胞動物が出現直後に爆発的に適応分化した、いわば進化の試行錯誤の記録と考えられる。同様な化石群として中国のチェンジャン(澄江)動物群が有名。(『広辞苑第七版』より)

ノック式のやつだ

使っている道具はシグノ

――この線の細さやこまかさにみとれてしまいますが……なにかとくべつな道具をつかっているのでしょうか。

大片さん「まえはロットリング(※2)の0.1を使ってたんですよ、ロットリングは筒状の中に針が入っていて、そこにインクがつたわるんです。だからそのパイプの口径が1ミリだと、1ミリの線がずーっとひけるんです」

(※2)ロットリング ドイツの筆記用具メーカー。製図などでつかわれるペンを製造販売している。

――製図などでよく使われるペンですね。

大片さん「はい、でも今はロットリングは使ってなくて、シグノの0.28を使ってますね」

――シグノって、あのシグノですか?

大片さん「そうです、まさか百数十円のペンが使えるとはおもってなくて、ふつうボールペンは、ボールを使うから線が太くなるんですが、シグノは細い線が一定に引けるのでいいんです」

そういうと、普段使っているシグノをみせてくださった。

――シグノはぼくも0.5のをつかってますが、0.28ってずいぶん細いのがあるんですね。どうしてシグノを使うようになったんでしょう?

大片さん「ロットリングはいいんですが、手入れが大変なんですよ。つかったあと、水にひたして乾かないようにしたり……あと、ひとつ2000円ぐらいするんです。それを考えると、シグノの替芯は80円ほどですから、安いんです」

――「弘法は筆を選ばず」というやつですかね。

大片さん「いや、逆なんですよ。いいものを選んだ結果、シグノに行きついたという感じなんです」

――なるほど、使い良いものを選んだら、たまたま数百円のペンだった。ということですね。

それにしても、文房具店でよく手に入る道具で、広辞苑の挿し絵が描かれているというのは、料亭が隠し味にほんだし使ってるみたいな話ではないか。既成品の質の高さを感じいってしまう。

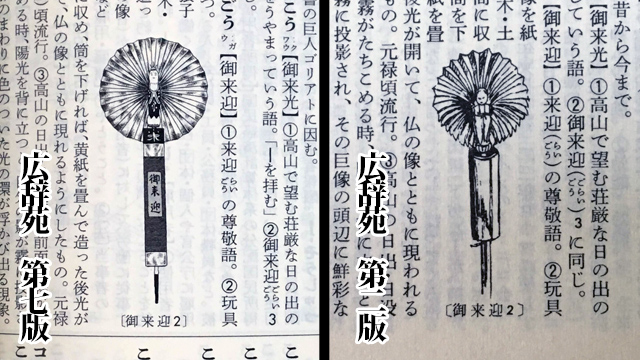

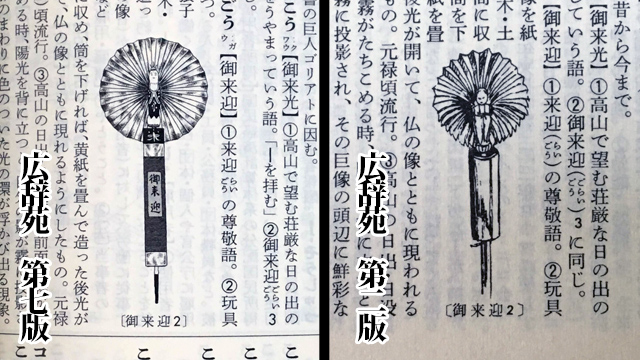

絵がクリアになってきている

――これ、点描以外で描くことはないんでしょうか?

大片さん「私は、この方がきれいだとおもうんですよ。昔はフィルムにアウトラインだけかいて、下の紙に影だけつけるというかき方もあったんですけど、印刷したときにあんまりきれいじゃないんですよ」

「印刷の技術も上がってるんです」(上野さん)

上野さん(岩波書店)「昔は、原稿や絵を一回写真に撮って、それをレイアウトして、さらに写真にとって版下をつくってオフセット印刷で使う刷版(印刷のインクをのせる版)を作って……となるのでどうしても劣化するんです。今は、入稿データからレーザーで直接刷版を作るので、印刷がクリアできれいにでるんです」

イラストや挿し絵のタッチが昔に比べてクリアな感じになったのは、印刷の技術が進化したからというのもあるらしい。

広辞苑の第二版と第七版の「御来迎」という玩具の挿し絵

広辞苑の第二版と第七版の挿し絵を比べてみたけれど、描きなおしてあるという点を差し引いても、線や色の濃淡など、最新版のほうがクリアにみえる

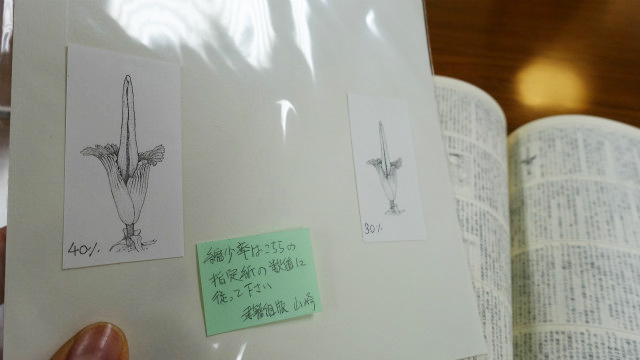

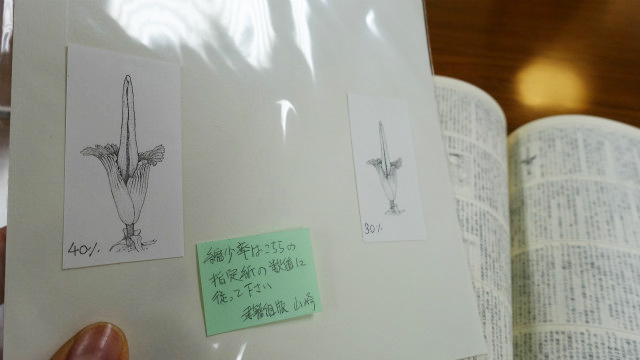

大片さん「昔、図鑑のイラストをやってたとき、編集者に『オレはこんだけ描けるぞ』と、誇示するぐらいのきもちでイラストを細かく描き込んだりしたこともあったんです、でも実際に本に載ると、かなり縮小されて絵が潰れちゃうんです、ですから、いまでは縮小された状態を想定して描いています」

見せてくださった元の絵は、A4よりもすこし大きいほどの紙に描かれているけれど、広辞苑にのる絵はかなり小さい。

縮小コピーされた絵は、原画の後ろに参考として貼ってある。

細かく詳しくきれいに描いても、印刷で潰れてしまうようでは、意味がない。大片さんは、実際に縮小コピーをとって、絵のバランスをみながら描いているという。挿し絵のかきこみは「ちょっと足りないかな」というぐらいがちょうどよくなるらしい。

図鑑のイラストを描いていた

ところで大片さんは、いったいどういう経緯で広辞苑の挿し絵を描くことになったのだろうか。

大片さん「もともと、大阪の工芸高校で油絵をやってたんです」

――高校で油絵ってなかなか珍しいですね。

大片さん「で、大学は東京の美大に入って、さて卒業したらどうしようかという話になって、大学時代の同級生の紹介でスカーフの原画を描く会社を紹介してもらったんです」

――スカーフの原画というのは、柄をデザインするんですか?

大片さん「そうです。スカーフは普通、リピートといって同じ絵柄を、パターンにして柄にするんですが、展示会するときは1枚ものがデザインできるんです。そこで絵が描けるということで、2年ほど仕事してたんですが、こんどは、出版社で自動車雑誌の仕事があると、車なんかの絵が描けるかなとおもって行ったんですが、ずーっとQ数(文字の大きさの単位)とかそういう仕事をさせられるわけですよ」

高校で油絵を専攻していたんです

――写植ですね、今でいうDTPのオペレーターみたいな仕事かな。

大片さん「(雑誌に載ってる)イタリアの高級車なんか、いくらみても買えるわけないし、どうやらこれは絵が描ける仕事じゃないぞと気づいて、やめたんです。で、そのあと、友人が平凡社の百科事典のしごとを紹介してくれて」

――『世界大百科事典』ですかね。

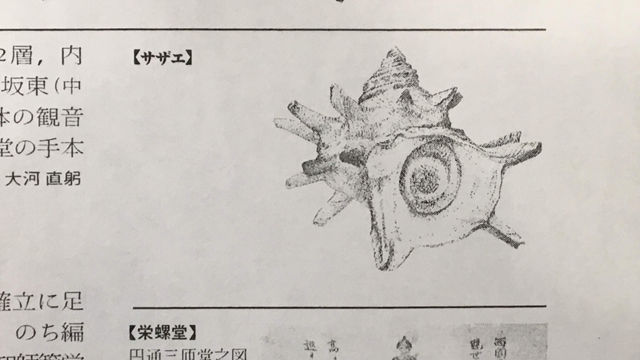

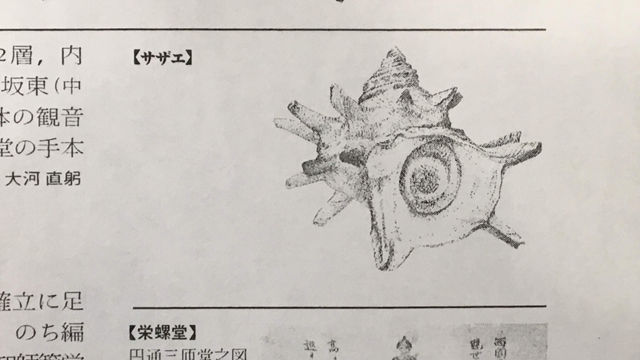

大片さん「その当時、『世界大百科事典』には貝類の項目がちょっと少なかった。そこで、科博(国立科学博物館)に行って、波部先生(※3)について、勉強してくれといわれまして、先生について勉強して貝類の絵を描いたんです」

(※3)波部忠重(はべただしげ) 1916年―2001年、日本の代表的な貝類学者。ウィキペディア

サザエ『世界大百科事典11 サ―サン』1988,平凡社

――まず、勉強からなんですね。当時は、事典や辞書はじっくり時間をかけて作るから……今からは考えられないお金のかけ方してるなあ、すごい。

大片さん「そのあと、貝とカニは質感が似てるから、ということで、編集者と相談して、甲殻類の権威の武田先生(※4)の研究室に5年ぐらい通っってスケッチしたんです」

(※4)武田正倫(たけだまさつね) 1942年―、帝京平成大学教授。元国立科学博物館動物研究部長、元東京大学教授。農学博士。専門は十脚甲殻類を中心とした動物分類系統学。

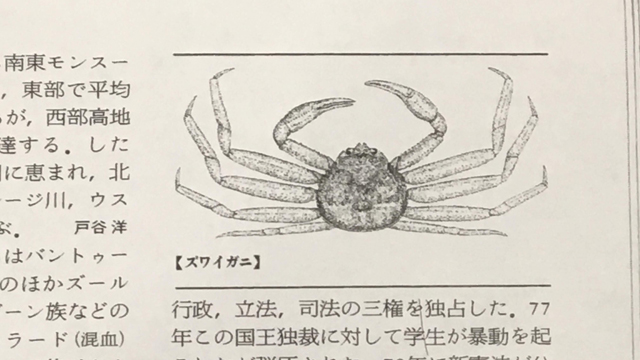

ズワイガニ『世界大百科事典15 スク―セミ』1988,平凡社

絵を描いてもらう前に、専門家について勉強してもらう。という、当時の出版社の『百科事典』への熱の入れようが伝わってくる。

大片さん「当時は、こんな待遇のいい仕事、この世に存在したんだと、びっくりしました」

――辞書や図鑑のイラストのしごとはそこから広がっていったんですか。

大片さん「そうです」

いまから40年ほど前の話だ。インターネットがない時代。基礎的な情報が集積していて、かつ手軽に検索できるものは、百科事典しかなかった。そのため、当時の百科事典の需要はいま以上のものがあったし、百科事典を出す出版社の力のいれようも並々ならぬものがあった。

監修者と二人三脚でイラストを描く

――監修の学者の先生の元に直接行って、勉強してからというのは今でもそうですか?

大片さん「いまは勉強というほどでもないですが、やはり、実際に会って、綿密に打ち合わせするのは必要ですね。会って話をすると、お互いどれぐらいのことを知っているのかとか、どれぐらいのことができるのかがわかるんです。学者の先生も、こっちがどれぐらい知識を持ってるかわかるから、指示が的確になるんです」

雑談しながらさぐりあう(右から、岩波書店の猿山さん、大片さん)

――雑談しながら、さぐりあうんですね。

大片さん「いちど、メールで執筆依頼が来て、監修者に会わずに仕事進めたことがありましたが、大変でした。指示が非常にこまかくて、本にのると縮小されてわからなくなってしまうような部分にも修正の指摘をいただくんです」

――学者の指摘としては正確かもしれないけれど……難しいですね。

大片さん「もちろん、先生のお仕事としては問題ないんですけど、当時、これは私が嫌われているのか、編集者が嫌われているか、どっちかだなあとおもって、そういうのあるんですよね。最初に会った時にうまくやっとかないと、先生のつむじが曲がっちゃうと、あとでいじめられるという……」

――学者の先生にもいろんなひとがいますからね……結局、相性とか人間関係構築するのは大切ですよね。ぼくも、フリーランスで仕事する上で、できれば相手とはいちどはお会いしてお話したほうが、多少はやりやすいというのはありますもん。

いつのまにかフリーランスの仕事あるあるになってきた。まあ、人間関係ってなかなか難しいですよね。

異常巻きのアンモナイトが難しかった

――広辞苑でも監修の方と直接やりとりして進められたんですか?

大片さん「広辞苑では、冨田先生(※5)とやりとりして描きました」

(※5)冨田幸光(とみだゆきみつ)1950―、古生物学者、国立科学博物館名誉研究員。

――今回、広辞苑の第七版では古生物を中心に描かれたと思いますが、いちばん大変だったのはどのイラストですか?

大片さん「『ニッポニテス』ですね」

ニッポニテス

「ニッポニテス」は、最初に見せてもらった、イラストのやつだ。

大片さん「ニッポニテスはアンモナイトの一種ですが『異常巻き』という種類なんです。ただ、この異常巻きというのは、こういう巻き方が決まっているのです」

――え、適当にグニャグニャしてるわけじゃない?

大片さん「曲がり方が決まってます。そのへんを冨田先生に指摘されて、模型やフィギュアを見せてくださって、それでやっと描けたものです」

進化している挿し絵

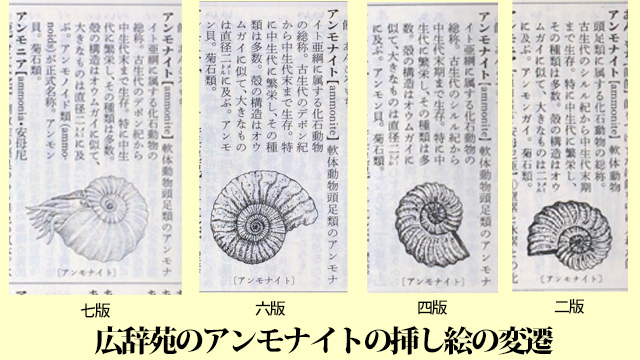

――アンモナイトなども、旧版に比べるとずいぶん詳しくなってますね。

大片さん「アンモナイトは、いろいろ種類があるんですが、これどのアンモナイトを描くのかというのが難しいんです。これは、国立科学博物館に生きている当時の姿を再現した展示があって、それが良くできていたので、それを参考に描きました」

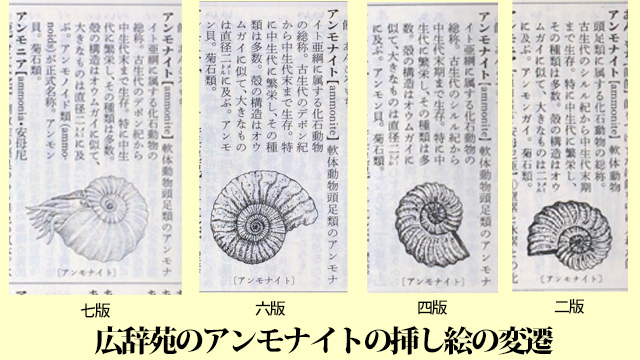

広辞苑に掲載されているアンモナイトのイラストのうつりかわり。途中、なぜか縦置きになって、ひっくり返されたとおもったら、今度は足(?)が生えるという変遷をたどる

猿山さん(岩波書店)「今回、第七版で、アンモナイトの足の部分まで描いているのは、研究が進んで、ある程度、当時の姿がわかってきた。せっかくだから、化石ではなく、もうすこし生態としてわかるものは頑張って描きましょうという方針で挿し絵を更新しました」

――他に七版で挿し絵が変わったというのはありますか?

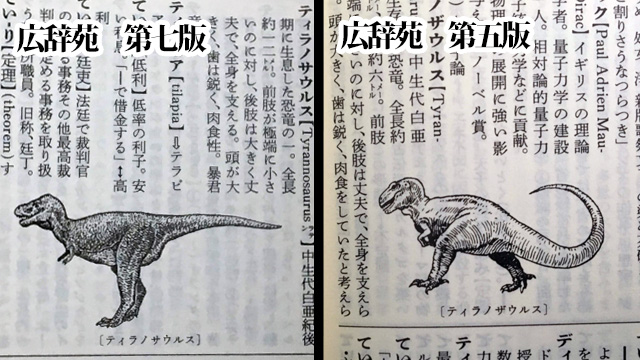

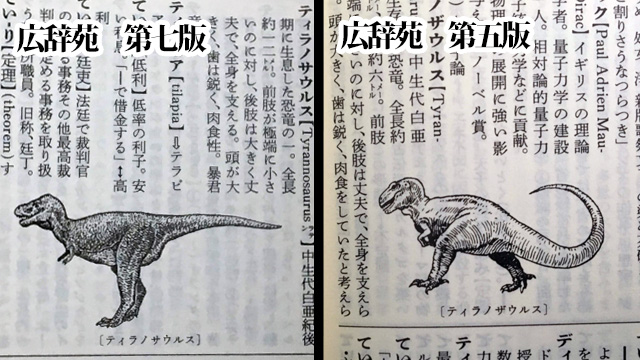

猿山さん「ティラノサウルスについては、研究が進んでいて、最近は毛がふさふさだったという説がありますよね」

大片さん「鳥類の祖先が恐竜だったという説ですね」

猿山さん「今回、大片さんとは別の方ですが、ティラノサウルスは毛がふさふさのものをお願いしてたんです。しかし、発売直前に『そんなに毛がフサフサでもなかった』という学説も出てきて、毛がふさふさのティラノサウルスは急遽とりやめたんです」

――あぁー、毛がふさふさのティラノサウルス、挿し絵でみてみたかった……。

ティラノサウルスの挿し絵、五版と七版

ティラノサウルスに関しては、毛のフサフサだけでなく、最近は姿勢が前傾姿勢で、しっぽでバランスをとっていた。という説のほうが有力だ。そのため、広辞苑でも第六版からはそのように描いてある。

みたことないものを描くこと

――実際にみたことないものをイメージして描くのは大変ですよね。

大片さん「やっぱりそこは自分のイメージが反映されますよね」

――子供向けの図鑑ですが、大片さんがお描きになった絵はこれですね。魚竜ですけれど、色なんかは監修のひとから指定があるんですよね。

『学研の図鑑LIVE 古生物』(学研)より

大片さん「いえ、ないですよ」

――え、ないんですか?

大片さん「ないです。わたしの印象ですね、この色は」

――そうなのか、これは大片さんのイメージなんですね。たしかに魚竜の色なんて誰もみたことないから、学者のひとは指定しづらいですよね。

監修の冨田さんは、『広辞苑をつくるひと』(三浦しをん)(※6)という小冊子のインタビューの中で「イラスト監修といってもなんとなくの「感じ」に頼るしかないですよ」と述べている。専門分野の脊椎動物については「これよりは、こっちかな?」と、ある程度感覚的にわかるものの、無脊椎動物にかんしては“「生きているところを見たことがないから、わからん! もうどっちでもいい!」という気にもなる”という。

(※6) 『広辞苑をつくるひと』(三浦しをん) 『広辞苑第七版』予約特典の小冊子。非売品。

アノマロカリス(左)とオパビニア(右)の原画

やはり、誰も実物をみたことがない古生物に関しては、イラストレーターの想像力に頼る部分も大きくなるわけだ。

ただ、いずれにせよ、見たことがないものでも、最新の学説を元に、少しずつ挿し絵も変わってきている。ということである。

挿し絵にも注目してほしい

辞書、とくに広辞苑のような、すこし値のはる辞書は、むかし買ったものを大切につかい続けているひともおおいかもしれない。

しかし、辞書は新語や語釈のみならず、挿し絵もどんどん追加や更新が行われている。ふだん使うものは、最新版をつかったほうがよいというのはこういうことだ。

ぜひこれからは、辞書にどんな挿し絵がのっているのか、辞書をひくたびにちょっとでも気にしていただければ、辞書をひくのもたのしくなるとおもう。