「外で回転寿司、しませんか?」

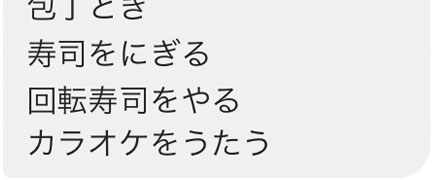

話は少し遡る事こと4月の頭。編集部より「"家でやることを外でやる"をテーマにした特集記事を書きませんか」と誘いをいただいた。二つ返事で参加しますと伝えると、いくつか"外でやること"の候補が送られてきた。

編集部林さんとのやりとりより

その中に紛れ込んでいた「回転寿司」の4文字。家で…?回転寿司…?

自宅で回転寿司をする家庭を筆者は知らない。スシローの役員とか、めちゃくちゃ親日家の石油王とか、そういうレベルの話じゃないだろうか。

とは言え回転寿司を外でやりたい、という気持ちが自分の中に確かにあることに気づいた。外でやろう、回転寿司。

何事もまずは設計から

外で回転寿司をしろ、という話になってはじめに思ったのが、”外はもちろん、歩きながらでも回転寿司を楽しみたい”ということだ。

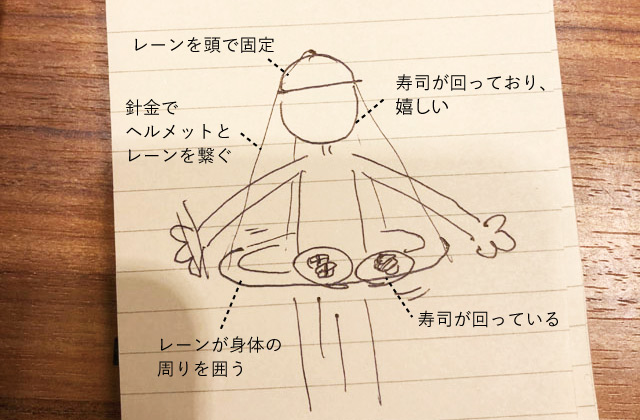

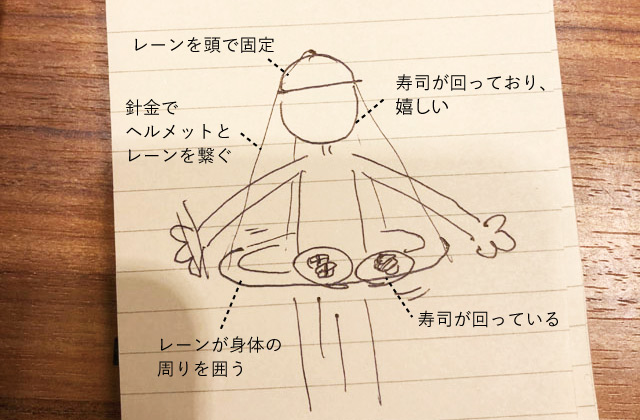

数分後にはこのような設計図が出来上がった。

ウェアラブル回転寿司

自分を中心として、寿司たちが周りを回る。筆者が地球なら寿司は月だ。ここに新たな宇宙が誕生した。

今回はこの挑戦で得られた寿司を外で回すためのノウハウを公開しよう。

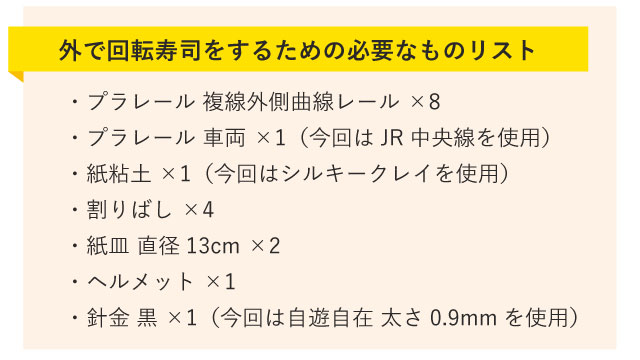

必要なものリスト

はじめに、外で寿司を回すために必要なものを以下にリストアップした。

あとは各自で好きな寿司(安定感のあるもの)を用意してほしい。以降ではそれぞれの用途を紹介していこう。

コツ1.寿司のレーンは「複線外側曲線レール」で

このレール8枚で円ができる

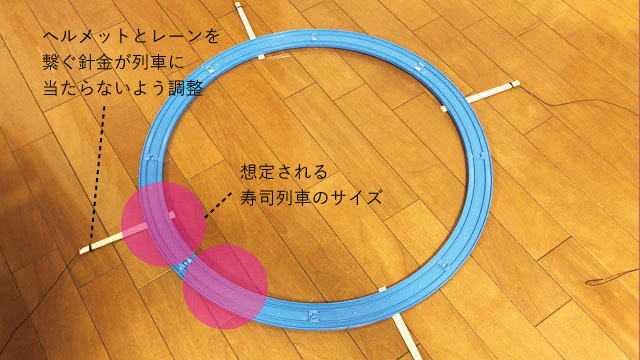

自分を囲うレーンを作るにあたっては「複線外側曲線レール」を用いると良い。普通の曲線レールよりカーブがゆるいため円周が大きくなる。大人ひとりを囲うにはうってつけのレールである。

割り箸大活躍

空中分解されないようアロンアルファで留め、レーンから割り箸を4本伸ばす。レーンに直接針金を結ぶと皿を乗せた列車が引っかかるため、ゆとりを持たせたのだ。

コツ2.自分の好きな車両を選ぶべし

走り出せ中央線 ぼくらの寿司を乗せて

車両にはJR中央線を使うことにした。各自思い入れのある電車に寿司を乗せるとモチベーションに繋がる。

「HI」に切り替えると中央線が加速する。ダイヤの乱れなんてへっちゃらだ

なお、最近のプラレールは速さが調整できるものがある。このタイプにすると当日のコンディションに合わせてスピードを選べるのでおすすめしたい。

コツ3.寿司を乗せるのは紙皿一択

皿は紙皿が良い、理由は大きくふたつ。

理由1:車両をなるべく軽くするため。レーンが空中に浮いている特性上、車両が重いと電車の走っている箇所だけが下に沈み、バランスを崩してしまう。

小さなたわみが命取りとなる

理由2:優れた耐久性。万が一にも寿司がコースアウトしたとき、陶器の皿などでは危ない。とはいえただの紙皿では味気ないので…

1枚ずつ丁寧に書き込んだ

今回はあの”回転寿司でしか許されない謎の模様”を書き込んだ。ぐっとそれっぽくなるので手間を惜しまないことだ。

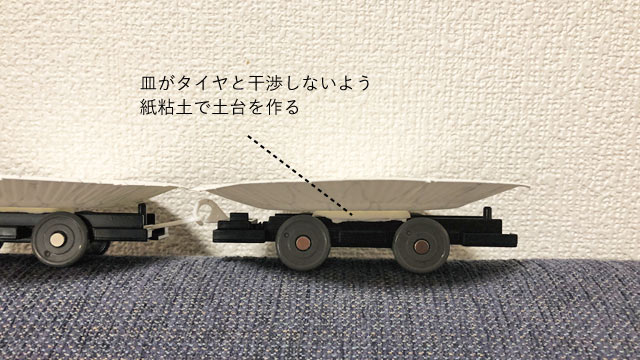

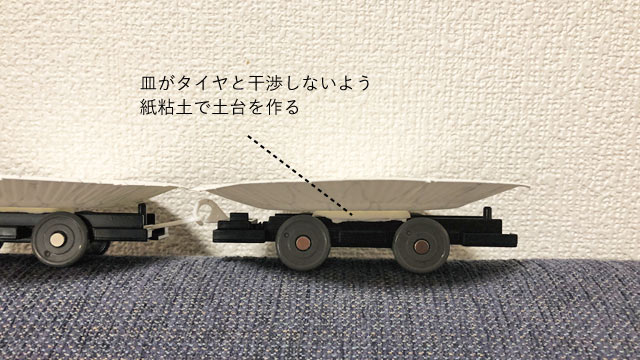

車両に乗せる際は、紙粘土で土台を用意しよう

繰り返しになるが車体はなるべく軽くしたい。紙粘土は軽いシルキークレイを選び、中央線のカバーを外した。

4.ヘルメットは、シンプルに

次にレーンを空中に固定するためのヘルメットである。こちらについては筆者の失敗事例も交えながら紹介していく。

購入時のヘルメット

寿司屋の湯呑みといえば「鯵 鰯 鯛 鮪」などと魚へんの漢字が並んでいるものだ。それをヘルメットで再現しようと思ったのだが、これが誤算だった。

なにかが違う

途中まで書いたところで「なんかやばい」と心の中で全力のストップがかかった。”お手軽耳なし芳一セット”になってしまったのだ。

かぶってみると明らかに何らかの抗議活動を行っているひとだ。寿司プロパガンダの完成である。このままでは外に出られないと感じ、慌てて文字を消すことでリカバリーした。

鰈ヘルメットの完成

全部消すのも寂しいので鰈(かれい)だけ残すことにした。かっこいい。

ヘルメットの脇の穴に針金を通し、レーンと固定させたら完成。部屋での試運転も快調だ。さぁドアを開けて外へ出かけよう。

外へ出よう、寿司を回そう

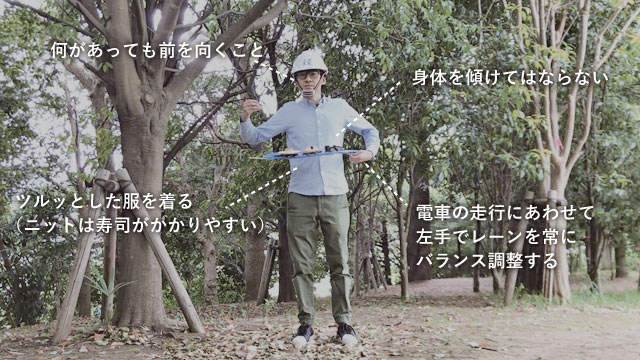

そうだ、まだ完成したものをお見せしていなかった。これが"外で回転寿司セット"だ。

必要最小限の機能を揃えたミニマムな設計

どうだろうか。撮影者に「これで完成?」といったニュアンスの質問をされたが、これで完成だ。

本人の自信たっぷりな表情を見てほしい。これで完成だ、という顔をしている。気迫は十分、箸を持つ手にも力がみなぎっている。

行こう、準備は万端だ。

コツ5.”無風”の日に挑め

この挑戦に相性のいい天候がある。それが”無風”だ。外で回転寿司をするということはバドミントンと同じくらい風の影響を受けやすいスポーツなのだ。

ちなみに撮影日はめちゃくちゃ風が強かった。

最終的にはこれを走らせたいのだが

春の気まぐれな風に煽られる車両、揺れる空中レーン。武蔵野線並みに風に弱い。コースアウトしたり半周したところで身体に当たって止まってしまう。日を改めるべきか…?暗雲が立ち込める。

それでも何度目かの挑戦で、同行者からひとつの助言が上がった。

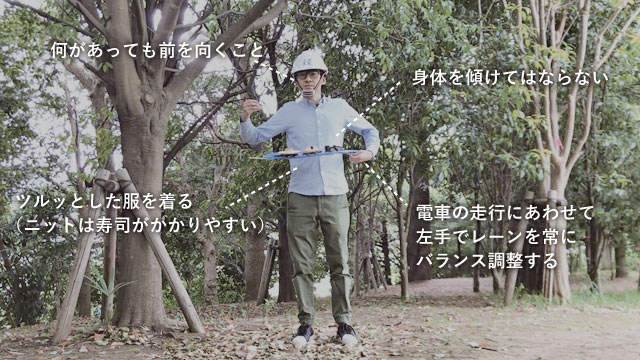

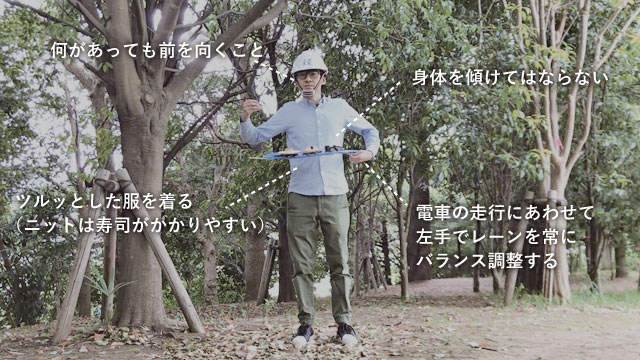

コツ6.前を向くこと

同行者「もう少し前を向いたほうがいい。」

前を…向く…!?

写真を見せられて納得した。寿司列車のことを気にするあまり下を向いてしまい、ヘルメットと連動したレーンが前傾し、背に当たってしまっていたのだ。

寿司の事は気にせず、ただ、前を向け。

その時歴史が動いた、と思った。ここからの撮影は、今までの停滞が嘘だったかのように加速していく。

コツ7.海苔巻きを食べよう

また、乗せる寿司は海苔巻きが最も安定することがわかった。横に長い一般的な寿司はバランスを崩しやすい。

外で食べるなら海苔巻きだ

そしてついに寿司は回る

他にも様々なノウハウはあるが(通り過ぎる人の視線を気にしないことなど)ついに我々の寿司は回った。

完成したのが以下の動画である。

で、できた!!

できた!!外で回転寿司だ!!

誰が何と言おうと寿司が回転している。これは回転寿司である。

やさしい丁寧な図解

気を抜くとずっと寿司が回る様子を眺めてしまう。リラックス効果がある。

別のシチュエーションでも撮影した。外で!!回転寿司だ!!

背景を固定し画像の一部だけ動きを入れることでまるで写真が動いているように見える「シネマグラフ」という手法に挑戦してみた。

例え世界が止まって地球が回転をやめても寿司は回り続けるのだ。

盛り上がってきたところでいよいよ寿司を食べようと思ったのだが、実はこの直立姿勢から1mmも動けない。

少しでも身体を傾ければ海老は飛んでいく。油断をすると海苔巻きが背中にぶつかる。

醤油皿を持つべき左手はレーンの下を持ち、電車の走行に合わせ絶妙にバランス調整をしている。右手の箸も強く握りしめてしまった。

結局ヘルメットを脱いで座って食べた

ましてや”歩きながら回転寿司”なんてもっての他だった。

でも寿司が回ったからそれでいいのだ。その日の午後は大雨との予報で、上の動画を撮れたことで満足して悠々と寿司を食べた。

今回お伝えするノウハウはここまでである。週末はぜひ外で回転寿司にチャレンジしてみてほしい。回転させた後に外で食べる寿司は格別の味がすることを約束しよう。

次回、同行者編

立つだけで精一杯だったので、列車を走らせるのは同行者に任せた。”脱輪しないよう、回転している1車両目の後輪は最後に乗せる”など気づきがあり「何事も上達するものだね」と学びがあったが、このあたりについてはまた今度『外で回転寿司をするための7つのコツ~同行者編~』を執筆する機会にでもしようと思う。

防災用に使おうと思ってたけど、今となっては「鰈」の文字が邪魔すぎる