場所は阪神百貨店の地下

とくに大阪通というわけでもなく、阪神と阪急と大丸の区別もいまいちついていないのにこんな記事を書くのは恐縮なのだけれど、今回の取材でちょぼ焼きがあるのは阪神百貨店だと覚えたのでもう間違えないと思う。

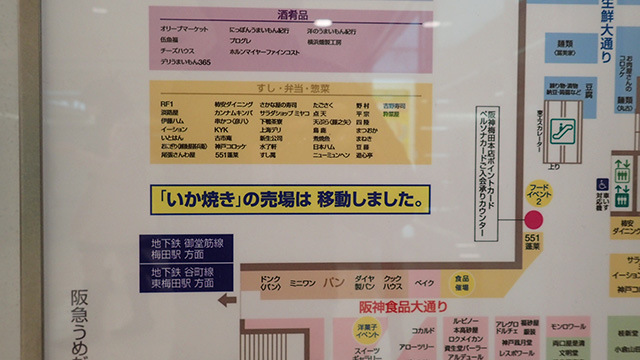

阪神百貨店の地下1階にある食品売り場だが、ちょぼ焼きを探して行ってみると

阪神百貨店の地下1階にある食品売り場だが、ちょぼ焼きを探して行ってみると

いか焼きのインフォメーション。

いか焼き待ちの列。

阪神名物。いか焼き。

フロア上げてのいか焼き推しなのだ。

もしかしたら阪神百貨店名物はちょぼ焼きよりもいか焼きなのかもしれない(大阪の人にとってはあたりまえだったらすみません)。

もしかしたら阪神百貨店名物はちょぼ焼きよりもいか焼きなのかもしれない(大阪の人にとってはあたりまえだったらすみません)。

で、つられていか焼き買った。

いか焼きがうまい

ちょぼ焼きを食べに行ったはずなのに、なぜかいか焼きを手にしていた。出来たてなので温かい。

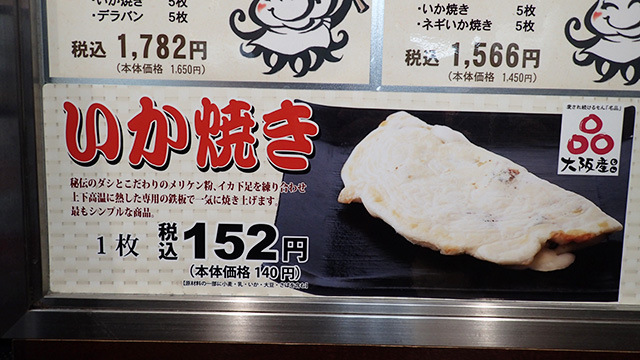

ちょぼ焼きの前にまずいか焼きの話をさせてもらうと、この阪神百貨店のいか焼き、いろんな種類があるのだけれど、字面だけでは何が何だかわからなかったりする。

ちょぼ焼きの前にまずいか焼きの話をさせてもらうと、この阪神百貨店のいか焼き、いろんな種類があるのだけれど、字面だけでは何が何だかわからなかったりする。

これが基本のいか焼きだということはわかる。

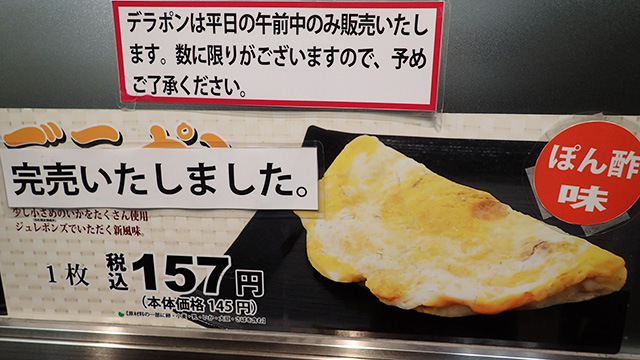

デラバン。デラックス版、の略である。「いか焼きの」という部分はあたりまえなので抜いたんだろう。

デラポン。デラックス版ぽん酢、だと思う。売り切れ。

僕の出身の愛知県でも強調するときに「でら」を付けることがあるが、愛知の「でら」は「どえらい」の短縮版だと先輩に教えられた。阪神百貨店のいか焼きの進化を見ると、大阪のデラはデラックスの略なのだと理解できる。

ところでいか焼きだけれど、これは祭りの屋台で売られているいわゆる「いか焼き」とか「焼きいか」とはまったく別の食べ物なので注意してほしい。

ところでいか焼きだけれど、これは祭りの屋台で売られているいわゆる「いか焼き」とか「焼きいか」とはまったく別の食べ物なので注意してほしい。

いか焼き。

ここの「いか焼き」はいかのぶつ切りをもっちりした小麦粉でまとめて鉄板でプレスして焼いてある。味はシンプルなソース味。焼きたてのいか焼きをその辺でほおばると、なるほどあの行列も理解できる。でらうまい。

入り口近くでいか焼きを買ったら食べながら奥まで歩いてきてほしい。「元祖ちょぼ焼き本舗」がある。

入り口近くでいか焼きを買ったら食べながら奥まで歩いてきてほしい。「元祖ちょぼ焼き本舗」がある。

いか焼きほど行列ができていないかもしれない。

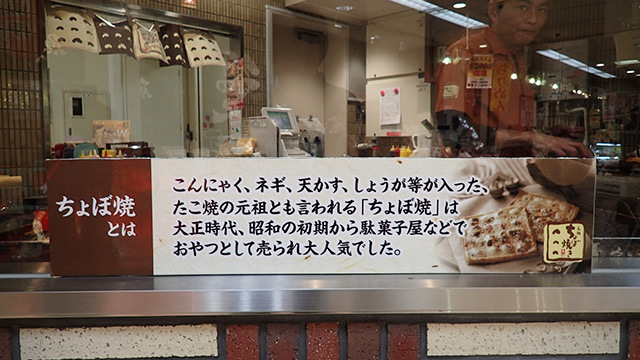

ちょぼ焼きとは

ちょぼ焼きとは、こんにゃく、ネギ、天かす、しょうが等をダシと小麦粉で溶いて焼いたものである。

ちょぼ焼きとは。

言い伝えによるとたこ焼きは「明石焼き」を起源とする説、「ラジオ焼き」からできた説、そしてこの「ちょぼ焼き」から進化した説と諸説あるらしい。ラジオ焼きとちょぼ焼きは同じ、という説もあり、知ったかぶりをすると大阪人に激しいツッコミを入れられそうなので学術的な話はこのくらいにして実際に食べて確かめたい。

ちょぼ焼きは注文すると一つずつ焼いてくれる。

ちょぼ焼きは注文すると一つずつ焼いてくれる。

2分くらい待っていると完成します。

たこ焼き用よりも少し浅めの鉄板に具と小麦粉をざっと注いでガッと焼く、それだけである。ソースとお好みでマヨネーズをかけてくれる。141円。

これがたこ焼きの元祖?

正直ちょっと意外な見た目である。

たこ焼きの元祖というからには、丸いのかと思っていたらがっちり四角なのだ。見た目的にはお好み焼きに近い。説明を読んでもたぶんタコは入っていないだろう。

このちょぼ焼き、どこで食べるのが正解かというと

たこ焼きの元祖というからには、丸いのかと思っていたらがっちり四角なのだ。見た目的にはお好み焼きに近い。説明を読んでもたぶんタコは入っていないだろう。

このちょぼ焼き、どこで食べるのが正解かというと

ここ。

お店の斜め前が階段になっているので、そこで座って食べるのが正解のようだ。先客がいたので新参者は上の段で先輩の食べ方を参考にしながらいただくことにした。

どこをどう見てもたこ焼きには見えない。

じんわりとうまい

ちょぼ焼きの「ちょぼ」はラジオのつまみの部分を「ちょぼ」と言ったことから来ているのだとか。ちょぼ焼きを焼く時に使う銅版のくぼみが、この「ちょぼ」に似ているからこう呼ばれているらしい。大正時代から続く話である。

階段に座って食べてみる。

階段に座って食べてみる。

具はこんにゃく、ネギ、しょうが、天かす。非常にシンプル。

これはなんというか、お好み焼きだ。肉とキャベツの入っていないお好み焼き。うちの実家のお好み焼き、わりとこんな感じだった。美味しい!って驚くことはないけれど、思い出すとまた食べたくなる味。夕方17時ごろに、夕飯を待ちきれなくて食べたい食べ物である。

このちょぼ焼きをたこ焼きへと進化させた大阪人は偉大だなと思いました。

このちょぼ焼きをたこ焼きへと進化させた大阪人は偉大だなと思いました。