記録に残さなければ

一昨年の秋、去年の夏と、これまでも何度か八ッ場ダム予定地を訪れ、いまどうなっているのかという記事を書いた(→

こちら)。

知らない方はまずこの記事から読んでいただくと、経緯や変化が分かって興味深くなると思います。

去年の夏は本体工事が始まったところだった

政権が2回も変わる要因のひとつとなるほど、中止すべき、いや造るべきと揺れていたダムの計画は、最終的に継続との判断が下され、去年の夏の時点で本体を造る工事もスタートしていた。

それからおよそ1年。着工まで何十年もかかることもあるダム工事だけど、いざ始まってみると親戚の子供のようにあっという間に成長してしてしまう。しかしこんな規模のダム工事は今後もうほとんど見られないので、足繁く通って記録しなければと思っている。今回も工事事務所にお願いして、本格的に始まった本体の工事現場を中心に、詳しく見学させてもらった。

1年ぶりに帰ってきました

原材料を採取し、製造する

ダム工事でまず重要なのは、材料をどこから調達するかだ。コンクリートダムの場合、必要なのはセメントと石、そして砂と水で、これらを混ぜたコンクリートを積み上げて造られる。

ビルやマンションなどを造る場合は、近くのコンクリート工場で材料を混ぜたものをミキサー車に入れ、固まらないようにぐるぐるかき混ぜながら現場まで運んで使用する。

でもコンクリートの塊であるダムを造るためには、ミキサー車とか言ってられないくらい途方もない量が必要だ。さらに、強大な水圧に耐えなければならないダム用のコンクリートは、材料の大きさも配合も建築用と比べて高い精度が要求される(建築用の精度が低い、ということではない)。

そこでダムを造るときは、近くの地質を調査して、いい石の採れる場所を探しておく。そして本体を造る場所の近くに、その石やセメント、水などを混ぜる専用のコンクリート工場も造る。ダムの材料は産地直送であり地産地消でもあるのだ。

八ッ場ダムの骨材製造プラント

去年の夏のほぼ同じ場所から

ちなみに一昨年はこんなでした

八ッ場ダムの場合、いい石が採れる場所が本体から10kmほど離れていた。そこは山肌が大きくえぐられ、中の岩がむき出しになった、まさに「採石場」の様相。この足元にある石もいずれは八ッ場ダムの一部となるのだ。

八ッ場ダムの材料が切り崩された跡、ここから下も引き続き使われて行く

切り崩された石はダンプカーに載せられ、きれいに洗って大きさ別に振り分けたり、砕いて決められた大きさに揃えたりする工場(骨材製造プラント)に運ばれる。

ダンプトラックで骨材プラントに運ばれる

石を運ぶダンプトラックたち

骨材プラントで加工された石は、本体工事現場まで約10kmの道のりを、ベルトコンベアで延々と運ばれていく。

ベルトコンベアの密度がかっこいい骨材プラント

トンネルを抜けるベルトコンベア

去年の夏はまだベルトが張られていなかった

幼い八ッ場ダム出現!

前回、およそ1年3ヶ月前に来たときは、本体ができる場所は基礎掘削が始まったところだった。

基礎掘削とは、ダムを設置する地面の土砂を取り除いて固い岩盤を出す作業だ。地面にダイナマイトを埋めて発破し、脆くなったところをパワーショベルですくってその下にある固い岩盤を出すのだ。基礎掘削は標高の高い場所から徐々に下がってゆき、最終的に谷間の土砂をすべてトラックで運び出し、ダム本体と接する地面が露わになったら終了だ。

去年夏の本体建設予定地

去年夏、谷間は上から落とされた石で埋まっていた

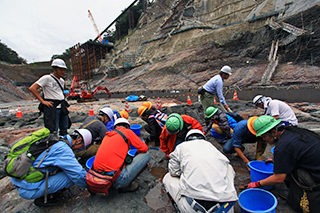

その後、岩盤に残った細かい石や砂まで人の手できれいに取り除き、ダムのコンクリートが完全に密着するようにブラシなどで磨かれる。「微レ存」は許されない。この作業は岩盤清掃と言って、そこまでするか!と話を聞いたときは半信半疑だったのだけど、実際に各地で見たダムの工事現場ではどこでも行われていた。

基礎掘削を行っていた1年前、ダムができる場所の谷間は、取り除かれた土砂が上から落とされて溜まっていた。しかしいまは土砂が完全になくなり、上から下まで固い岩盤が露わになって、そこにダム本体のコンクリートを打設する作業が始まっていた。工事が始まる前から何度も通ったことのある場所だけど、景色が変わりすぎてもうどこがどうだったか全然分からない。

基礎掘削が終わり、溜まった土砂が取り除かれ、コンクリート打設が始まっていた

ベルトコンベアが現場までやってきた(下は旧吾妻線の線路跡)

骨材とセメントと砂と石を混ぜるコンクリート製造工場

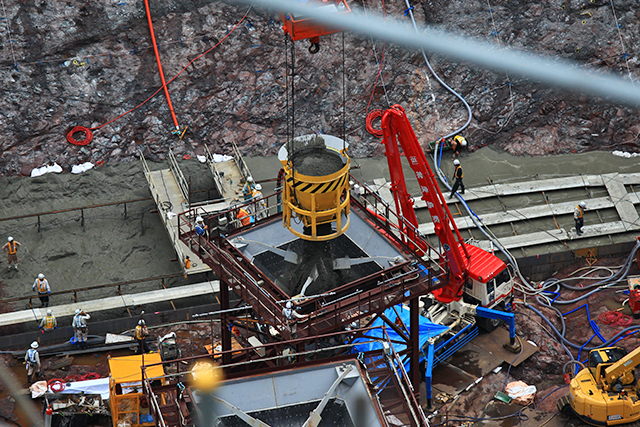

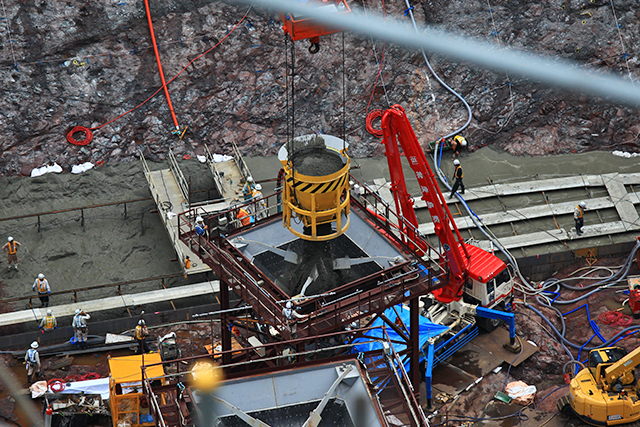

黄色いバケットにコンクリートを入れて…

クレーンでバケットを持ち上げ…

底の蓋を開けて打設する場所に降ろす

そして、谷底に打設されているわずかなコンクリートこそ、産まれたての八ッ場ダムの最初の姿だ。

ついに姿を現した八ッ場ダム本体の底の部分

谷底に降りる

作業用の細い通路を通って、慎重に谷間のいちばん下まで降りて行った。しかし途中で何度も立ち止まり、そのたびに全体を眺めて深呼吸してしまうくらい、この景色には圧倒された。厚く土砂に覆われ、人の目に触れない岩盤が完全に露わになっている。地面が開腹手術を受けている、そんな印象を持った。

向かいの斜面にダムのシルエットがなんとなく浮かび上がっている(マウスオンで堤体断面を表示します)

深呼吸を繰り返しながら延々と下って、ダム本体コンクリート打設のいちばん最初の段階が行われている谷底に降りた。八ッ場ダムは高さ116m。ダムの「高さ」とはいちばん下の基礎岩盤から堤体のてっぺんまで、のことを言うのだけど、まさにそのダムの高さのゼロ点にいるのだ。そこから見上げると、両サイドの山の壁にうっすらとダムの形が透けて見える。

ここに、とてつもない大きさのコンクリートの塊が造られるのだ。

ここに高さ116mのコンクリートの塊が建つ

ちなみに1年前はこの石の溜まった谷底で

基礎掘削前の一昨年はこんな感じだった

完成したらもう眺められない位置(コンクリートの中)から全景を想像して、軽く目眩を起こしそうになった。ダム、巨大にもほどがある。

岩盤清掃を体験!

せっかくここまで来たので、僕も岩盤清掃の体験をさせてもらった。と言ってもホースで水をかけ、スポンジやブラシでこすって、溜まった水と汚れや砂などをポンプで吸い取るだけ。でも「あの八ッ場ダム建設」に、ほんの僅かながら自分の足跡を残したことはダム好きとして感慨深い。

確かに八ッ場ダムの基礎岩盤を磨いたぞ!

汚れた水はポンプで吸い取る

実際は高圧洗浄機なども使いながら、これをコンクリートを打設する岩盤のすべての場所で行うという。気が遠くなる作業である。でもそういった地道な作業でダムの安全が守られているのだ。

岩盤清掃された場所は溜まった水も澄んでいる

紆余曲折を経た八ッ場ダムも、ついに本体のコンクリート打設が始まった。見学をさせてもらったのは10月初旬だったのだけど、それから1ヶ月が過ぎ、僕が岩盤清掃体験をした場所ももうコンクリートで覆われたらしい。これから24時間体制で作業が続けられ、予定通り進めばあと3年ほどですべて完成するという。工事の全盛期はこれからなので、いちど見に行ってみてください。1人からでも見学できるのでみんな行こう。(詳しくは公式ホームページへ→

こちら)

去年の秋の本体工事現場

今年10月の本体工事現場

1人からでも見学できるぞ

一時は連日トップニュースを飾っていた八ッ場ダム。もちろん根強い反対意見があるのは知っているし、でも完成すれば利根川水系の洪水や渇水に対する安全度は確実に高まる。何度も書くけれど、賛成か反対かはともかく、首都圏に住んでいる人には直接関係がある、ということは知っておいてください。