2015年3月末に退職届を出す

彼が運転する車で向かったのは千葉県木更津市の山奥にある「蜂場(はちば)」。ミツバチの巣箱を置く場所をそう呼ぶらしい。

金子裕輝さん(36歳)

「もともと毎日のようにはちみつを食べていて、なんか体調がいいなあと思っていました。そんな時、吉祥寺のとあるお店で鈴木さんという今の師匠のはちみつに出会って、もう大感動したんです」

すぐに鈴木さんに会いに行った。やがて巣箱を持たせてもらい、なんと美しい世界なんだとさらに深く感動したという。かくして、2015年3月末に会社を退職する。

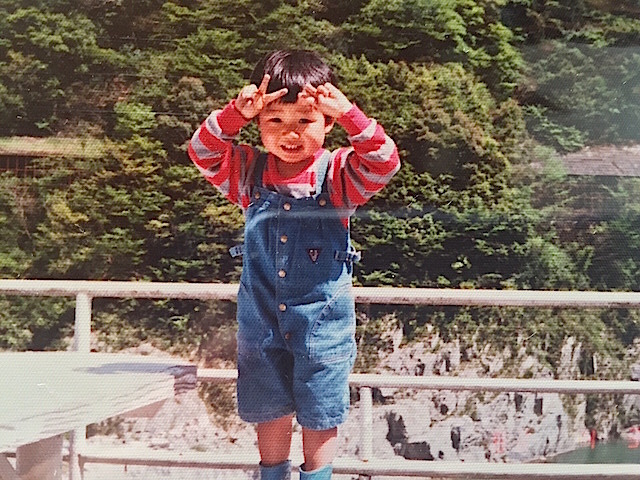

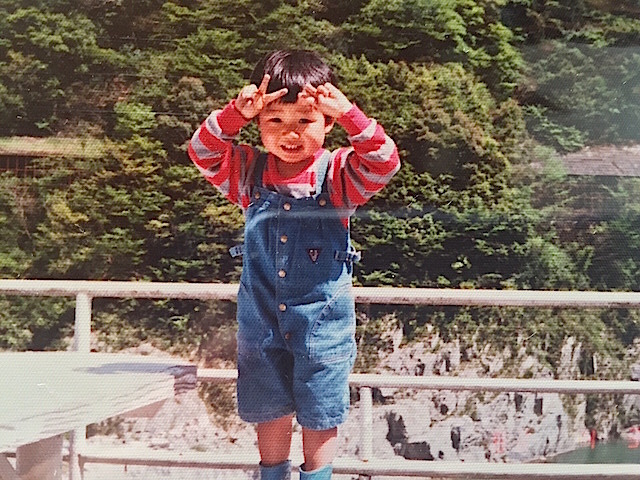

3歳の頃の金子さん

「『長靴が大好きで、晴れの日でも履いてた』っておふくろが言ってました。養蜂も長靴は欠かせないので、やっぱり運命なのかもしれません(笑)」

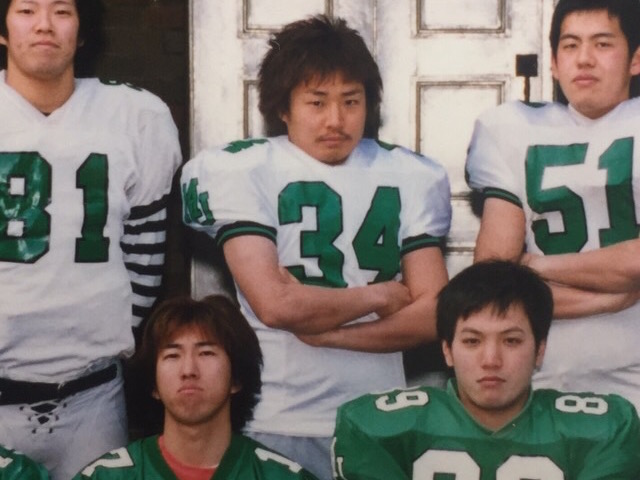

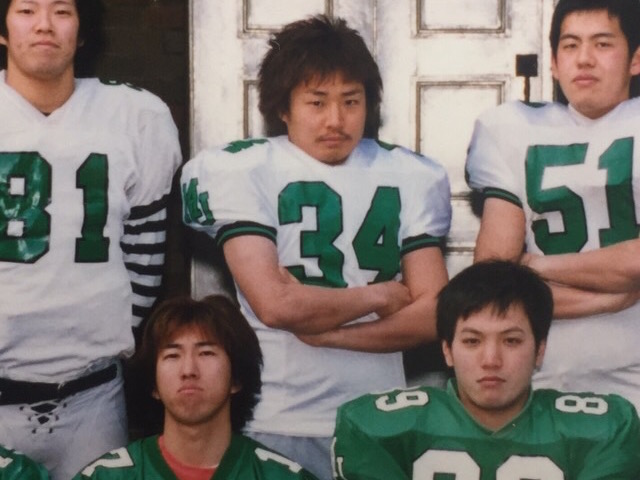

大学時代はアメフト部で活躍

「スポーツで実業団に入れるんじゃないかと思ってましたが、そんな甘い世界じゃなかったですね。今思うと本当にアホだったなと」

車に積まれた養蜂グッズ

ところで、道中ずっと気になっていたのは「刺されないの? 刺されたらやっぱり痛いの?」という問題。

「痛いっすよ。僕、10回ぐらい刺されました。遅い時刻に巣箱を開けたら、一気に3カ所ぐらい襲われたこともあります。ミツバチは繊細なので、そういう乱暴なことをするとすぐに怒るんです」

つかまった宇宙人ではない

ネットで完全武装したものの、それでもまだ怖い。ミツバチは匂いに超敏感なので、酒が残っている人は刺されやすいと聞いて、昨日深酒したことを後悔した。

ミツバチほど高度な社会性を持つ生物はいない

そこへ師匠が登場。

師匠の鈴木一さん(46歳)

彼は養蜂歴10年。やはり、医療機器メーカーからの転身組だという。現在は袖ヶ浦で「坊ノ内養蜂園」という養蜂場を営んでいる。そして、金子さんを含む7人の弟子を持つ。

この木更津市の土地は約2000坪で、師匠が知人からタダで借りているもの。金子さんは、その一画を使わせてもらっている。

「最初は会社に勤めながら養蜂をやってたんだけど、ハマっていくにつれて仕事中もミツバチのことが気になっちゃって(笑)。結局、退職して専業でやることにしたんだよ」

鈴木さんの手にメモが

「これ、何ですか?」と聞くと、「ああ、銀行に融資を頼もうと思ってるんだけど、今日その交渉をする日だから忘れないようにと思って」

お茶目な方のようだ。そして、メモの脇にとまっているミツバチを払おうとしない。

「もう何百回も刺されてるけど、あの痛さには慣れないね。ちなみに、一番腫れたのは鼻の穴。たまたま運転免許の更新があってセンターに行ったんだけど、『本人確認ができないのであらためて来てください』って言われちゃったよ(笑)」

ネットに隙間がないかを今一度確認する。

青い帽子が金子さん、右端が師匠

さて、いよいよミツバチとのご対面だ。この日は僕以外にも「養蜂のことを知りたい」という有志たちが同行している。

金子さんが管理しているのは奥の4台の巣箱

養蜂といえば、何となく「ミツバチが集めたはちみつを採集して売る仕事」というイメージだったが、とんでもなかった。じつに繊細で多岐にわたる作業があるのだ。

ちなみに、ミツバチほど高度な社会性を持つ生物はいないそうだ。人間よりはるかに成熟した共同体を形成するともいわれている。

「外見」ののち「巣枠」を取り出す

春はミツバチの動きが活発になる時期なので、週に数回はここを訪れる。着いて真っ先に行うのは「外見」。文字通り、外から巣箱や周辺を観察し、整然としているかをチェックする。

「すぐに中を覗きたがるのはアマチュア。巣箱の周辺を見ると養蜂家の力量がわかるんだよ」と師匠は言う。

その後、巣箱を開けて「巣枠」と呼ばれる厚板を取り出す。ミツバチが巣板を形成する土台だ。

「額面蜂児」はこのうえなく幸せな光景

間近で見ると、集団としての一体感がすごい。巣箱全体でひとつの生物のようだ。

1匹1匹はかわいいが…

集団になると何ともいえぬ凄みがある

これらのミツバチを振り落として、産卵の様子を確認したり採蜜のタイミングを計ったりする。

振り落とした後の巣

金子さんによれば、上の写真は養蜂用語でいう「額面蜂児(がくめんほうじ)」。さなぎがびっしりと詰まっていて、あと数日で大量のミツバチが生まれてくるという、養蜂家にとってはこのうえなく幸せな光景なんだそうだ。

なお、振り落としたミツバチは自分から巣箱に戻っていく。戻りやすくするために、地面と巣箱の間にスロープをかける。

よく見ると前の蜂のお尻を押している

「せっかくだから石原さんも」と言われて、ミツバチ付きの巣枠を恐る恐る持ってみた。

完全にビビっています

「王台」は女王蜂になる幼虫が育てられる小部屋

ミツバチの社会構成もまた面白い。まず9割が働き蜂で、これは産卵しないメスだ。残りの1割は働かないオス蜂。そして、集団の中に1匹だけ女王蜂がいる。

こちらが女王蜂

師匠が嬉しそうに言う。「女王蜂は他の蜂と比べてお腹が大きいうえに、妙に色気があるんだよ」。

採れたてのはちみつも試食させてもらった。

周辺で満開になっているアカシアのはちみつ

これが劇的においしかった。蜂が一生懸命集めたものだと思うと、さらにありがたみが増す。

師匠と金子さんは、他にもいろいろと面白いものを見せてくれた。

シェルターのような「王台(おうだい)」

「王台」は女王蜂になる幼虫が育てられる特別な小部屋。2匹の女王蜂は共存しないので、万一同じ巣箱の中にこれが2つあった場合は片方を取り除いてしまうそうだ(人工的に分離させる場合もあり)。

スナック菓子のような「王椀(おうわん)」

「王椀」とは女王蜂を育てるための「王台」のもとになるキャップのようなもの。この中に女王蜂候補だけに与えられるローヤルゼリーが溜まる。

また、ミツバチには分蜂、すなわち「巣分かれ」をする習性があり、この時期にはひとつの集団が2つに分かれ、片方は新たな巣を求めて出て行ってしまうことがよくあるという。

「低い草むらとかに作ってくれれば回収できますけど、けっこう高い木の上に作ることもあるので、その時はあきらめるしかないですね」(金子さん)

上の方に「分蜂群」が行ってしまうことがあるという木

天然の「ミツロウ」はリップクリームになる

数時間ほどお邪魔したが、養蜂の世界は知らないことだらけだった。たとえば、荒れたミツバチをおとなしくさせるためには、麻の布を焚いた煙をかける。

昔ながらの「ふいご」を使用

ミツバチが作り出した天然の「ミツロウ」は化粧品、ろうそく、クレヨンなどの原料にもなる。

きれいな六角形で構成させる「ミツロウ」

天然の「ミツロウ」を精製して汚れを取るとリップクリームになり、これは市場価格1500円ほどで売られている。

丸めるとそのままろうそくに

「ミツロウ」で作ったろうそくの炎は、夕焼けの色温度とほぼ同じなんだそうだ。自然界の神秘である。

どうやら刺されることはないとわかったら、周囲の景色も見えてきた。

久しぶりに見たヘビイチゴ

キジは「ケーン」と鳴く

師匠によれば、「キジの卵はすげえうまいから、囲いの中で飼ってる蜂屋が多いんだよ」とのこと。

「balance」という自身のブランドから発売

金子さんは、間口が狭い養蜂の世界を少しでも変えたいと考えている。その一環として、都心での養蜂を始めた。

「荻窪にある知り合いの家の屋上を借りて、ちょうど3週間前に2箱からスタートしました。都内でも花はけっこうあるんですよ」

屋上の養蜂場

世界的にもミツバチは減っているため、こうした都市での養蜂スタイルが注目されつつあるそうだ。

こちらにもぎっしりといた

千葉と同様、女王がいるかを確認して、産卵状態をチェックする。その際に「王台」を見つけたらすべて潰す。

巣箱に貼ってあった「検査済証」

ミツバチの幼虫を全滅させる腐蛆(ふそ)病などの伝染病に侵されていないことを保健所が保証するものだ。

このようにして集めた金子さんのはちみつは、「balance」という自身のブランドから発売されている。飲食店などへの販路も徐々に広がっているという。

1本1980円(税込)

上のはちみつは、カラスザンショウの花の蜜。すっきりとした甘みの中にスパイシーで芳醇な味わいがあり、今まで食べきてたはちみつとは明らかに違う。

花とミツバチと人間と

ひょんなことから人生が大きく変わった金子さん。「まだまだ、これ1本では食っていけない」とはいうものの、将来的には養蜂に関するすべてのものを扱う商社的な方向性も考えているという。

折しも「JR高田馬場駅近くでミツバチが大量発生」というニュースが話題になったばかり。ミツバチたちは駆除されてしまったが、金子さんは「何も悪くないのにかわいそう。声をかけてくれれば回収しに行ったのに」と残念がっている。

花とミツバチと人間とが三位一体となって作り上げる養蜂との世界。甘さと厳しさが同居する、深い深いお仕事でした。

蜂場をバックにポーズをキメる二人 蜂場をバックにポーズをキメる二人