江戸時代の旅の達人が記したノウハウ本

『旅行用心集』、 著者は八隅蘆菴。自身も諸国を行脚しまくった旅の達人であった氏は、知人から旅行のアドバイスを求められることも多かったようだ。いちいちそれらに対応するのが面倒になり、知り得たノウハウの全てを一冊にまとめたのが本書であるという。

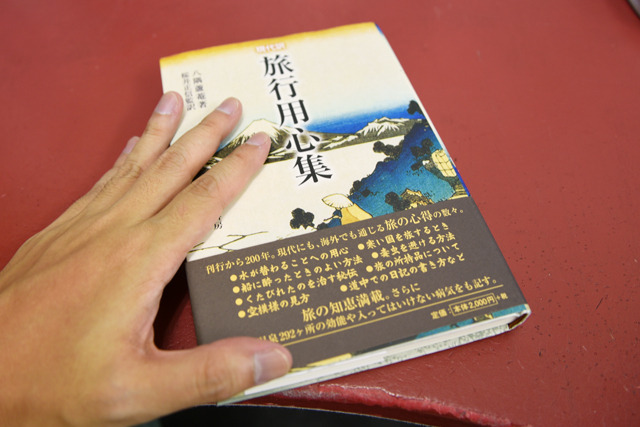

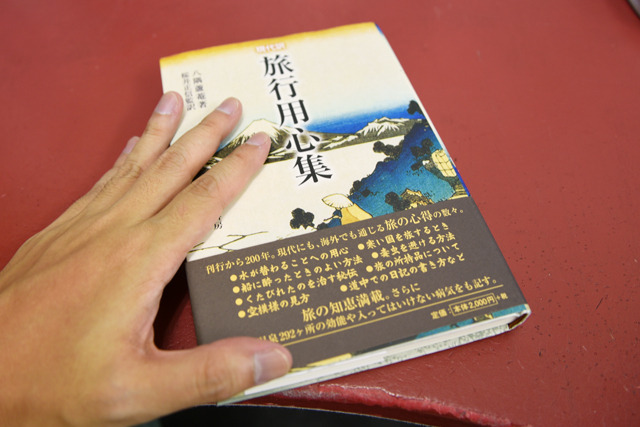

で、こちらが八坂書房から出ている『旅行用心集』の現代訳版。アマゾンでも買えます

けっこうスパルタ

旅ブームといっても、当時の旅行は現代ほど手軽に出かけられるものではなかった。

道中には危険も多く、一方で、それらに対処するための情報は少ない。たった数日の旅に出るにも、その何倍もの時間をかけて入念な事前準備を行う必要があっただろう。そんななか、豊富な経験に基づく実践的なノウハウ本は、かなり重宝されたに違いない。

『旅行用心集』の中で蘆菴先生が提唱する旅の心得は、実に61ヶ条にもおよぶ。

ひとつひとつの「用心」の中には、けっこうスパルタなものもあり、なかでも「事前準備」に関しては、ことさら厳しい。

たとえば、前夜の身支度について。気ぜわしい朝ではなく、前夜のうちに荷造りを済ませておきなさいと説いている。朝出かけるのが遅くならないよう、足袋は床の中で履けるくらいに準備をせよと蘆菴氏。はい! もう前日から履いておきます

朝寝坊は命とり

旅の空では時間を有効に使うことが重要。徒歩で旅をしていた当時はなおさら、日のあるうちに次の宿場までたどり着かなければ、危険な夜道に身をさらすことになる。朝の遅れは、まさに命取りだったのだろう。

駕篭(東海道線)に乗って、旅のスタート地点へ向かう

61ヶ条の心得の中には、そうした「わりと普通のこと」も多い。普通、といっても全ては著者自身の実体験に基づく危機回避術だけに、一つひとつが身に迫るものがある。

たとえば、「旅行中は、とりわけ色欲を慎みなさい」と蘆菴氏は説いている。自身も道中、女性関係で痛い目に遭ったりしたのだろうか。

決して色欲に惑わされてはいけない

とはいえ、これは恐るべきセクシーだ

東海道、戸塚宿~藤沢宿を歩く

さて、前置きが長くなったが、今回旅をするのは東海道の戸塚宿~藤沢宿間。江戸の旅にならい、宿場から宿場までを歩きとおしてみたいと思う。

なお、江戸時代の旅人は10里半(約42km)とか1日で普通に歩いたそうだが、軟弱な現代人には10kmくらいが適当ではないかと思う。戸塚宿(戸塚駅)~藤沢宿(藤沢駅)間が約9kmなのでちょうどいい。

とはいえ、この日は梅雨明け直後の猛烈な日差しが照り付ける過酷なコンディション。

『旅行用心集』の教えを守りながら、注意深く歩を進めていきたいと思う。

ご存じ東海道は現在の国道1号。『東海道中膝栗毛』の舞台としても知られる、江戸時代における最もメジャーな旅路のひとつ

戸塚宿~藤沢宿は約9km。江戸時代の人にとっては、ちょっとした散歩くらいの距離かもしれない

「旅の初日は、とりわけ静かに足を踏みしめて、ぞうりが足によくなじんでいるかを確かめるようにするがよい。旅だってから二、三日の間は、ときどき休んで、足を傷めないようにしなさい」(桜井正信訳『旅行用心集』より、以下同)

61ヶ条の一番初めの項、蘆菴氏はそう説いている。「心がはやる旅の初日、休まずがむしゃらに歩いて足を痛めれば、その後の旅のじゅう苦しむことになる」と。ううむ、見事に旅ビギナーの心理を突いている。

ちなみに、旅にかかる費用を持って歩く際は、(物盗りに遭わないよう)腹巻の財布に入れていくのがよいとのこと。あいにく腹巻がなかったので、首から財布入りの袋をぶら下げて歩く

30分歩いて5分休憩。教えにならい、必要以上に足を休めることにする

熱中症対策は現代の方が進んでいる

レジャーの旅は原則禁止

ちなみに、今回こんな気楽な感じで旅に出ているが、江戸時代の庶民には原則として、単なる物見遊山の旅は認められていなかった。認められていたのは病気療養のための「湯治の旅」、伊勢参りをはじめ参詣のための「信仰の旅」で、それらでさえも、実際に旅に出るためにはその詳細を事前に土地の有力者(村長、名主、役人、菩提寺の住職など)に届け出て、往来手形を発行してもらう必要があったという。

実際は単なるレジャーとしての旅行も多かったようだが、(本来はお気楽な旅であっても)何かしらの大義名分が必要だったのだ。もう、めちゃくちゃめんどくさい。

しかも、基本徒歩なので何日もかかる。その間、仕事を休むためにも、ものすごい調整能力が必要だったことだろう。

たった1日の有休すらも満足にとれない現代人は見習うべきかもしれない。

日本もオランダみたいに週休3日になりますように

あと、これを言っちゃあ身も蓋もないのだが、ただ歩くだけの旅というのはけっこう退屈だ。今以上に変わりばえのしない風景が続く、江戸時代の街道ならなおさらであろう。

だからこそ、街道に小さな楽しみを見つける心の豊かさが、江戸時代の旅人には備わっていたのかもしれない。そうでなければ、1日数十kmにもおよぶ道程を歩きとおすことなど、とてもできなかっただろう。

たとえば、それは沿道を彩る可憐な花々を慈しむ心とか

注意深くアンテナを張っていると、これまであまり気を留めていなかった街中の色んな情報が意識下へ飛び込んでくるようになるものだ。

車検2年付で14万は買いかもしれない

田中定食のおかずの充実ぶりには目を見張るものがあった

果たしてそれはインプットすべき情報なのか、というのはさておいて、色んな事象に興味を持つのは良いことに違いない。

しばし木陰で日差しをエスケープ

道中には危険がいっぱい

さて、蘆菴氏は旅の道中に潜む様々な危険についても用心せよと書き記している。

「夏の旅では疲れ果てたあげく、道路や草むらで休息を取り、眠ったりする人がいるが、決してそれはしないこと。夏の野原には毒虫がたくさんいる」

こういうところで寝て毒虫に刺されて本当に死んじゃった人とか、実際にたくさんいたんでしょうね

また、中には本気とも冗談ともつかないこんな心得も。

「狐や狸のしわざで、ふと道に迷うとか、あるいは急に暗くなったり(中略)。いろいろ奇怪なことが起こったら、まず心を落ち着け、煙草を吸うか休むかして、これまで来た道を思い出してみるのがよい」

狐や狸が人を化かすという伝説がどこまで江戸時代の人々に信じられていたのか、その温度感は分からないが、真面目な蘆菴氏なりのウィットだったのかもしれない。あるいは他に書くことがなくなったか。

あったかいベッドで寝ていたはずなのに起きたら草むらだった、みたいな話だろうか

あ、毒虫だ!

と思ったら、ちょっと気持ち悪いだけの花だった。ごめん、花

サイクリストも思わず立ち止まる絶景。晴れた日には富士山も見渡せ、多くの浮世絵の画題ともなった場所だそう

女性にやたら声をかけるべからず

さらに、旅の危険という点では対人トラブルにも重々気を配るべしと氏はいう。地元の人々との交流は旅の醍醐味のひとつとも思えるが、もめごとの火種になるから慎むべしというのが蘆菴氏の持論であるようだ。

「山中や野道などで若い女性や女連れでお参りに出かける一行などとすれちがったとき、ひと通り挨拶をするのはよいが、それ以上のいらぬ話をしたり、または相手の田舎言葉をむやみに笑ったりしてはいけない。もめごとは、ささいなことから起こるものと覚えておくこと」

まあ、すれちがう女性に声をかける度胸なんてハナからありゃあしないけど。

ストライドの大きい女性は好きです

日蔭があると、ついなまけてしまう

刑務所っぽい壁沿いを歩く

起点の日本橋から46km地点。江戸時代の人は1日でこれくらい歩いたとか。屈強すぎる

街道沿いに見られる一里塚跡

立派でにぎやかな茶屋に入れ

34度の猛暑の中を歩き続け、ひどく体力を消耗してきた。茶屋に入って休憩しよう。

なお、『旅行用心集』では宿泊先を選ぶ基準として「なるべく造りが立派でにぎやかな宿屋に泊るのがよい」と記している。少しばかり値段が高くとも「それなりにいいことがあるのだ」とやや抽象的な表現ながら、力強く説いているのだ。宿屋だけでなく、茶屋もきっと同じだろう。

立派でにぎやかな茶屋に入る

教えにしたがい、少しばかり値段は高いが立派でにぎやかなロイヤルホストで休憩がてら食事を摂ることにした。

休憩の際は、これまた「ちゃんと姿勢を正して休みなさい(そのほうが疲れがとれる、らしい)」という心得をきちんと守る。

背筋を正して料理を待つ

ちなみに食事についても「腹がすいたからといって、旅行中の食べすぎはいけない。特に、急いで食べるのはよくない。ゆっくりと落ちついて食べなさい。ひどく腹がすいてくると、心臓も疲れていて、そこへ食べ過ぎるとたちまち気分が悪くなり、急病になることもある」との心得がある。

むむむ……。旅の楽しみの8割が食事で占められているぼくにとって、これはおいそれとは承服できないミッションである。これまで教えを忠実に守ってきたが、初めて反抗したくなった。

仕方がない、本当はハンバーグが食べたかったが、軽食で我慢しよう。

というわけでドリアを注文。食べ過ぎ&熱いので早食いも防止できる、我ながらクレバーなチョイスだと思っている

空腹でなければビール(酒)も飲んでよし、とのこと

適度なエネルギー補給で体力を回復し、再び藤沢へ向けて歩き出す。

自動販売機の直売所に興奮し

DVD鑑賞の色欲を振り払い歩く。ただただ歩く

ずいぶん歩いてきた。目的の藤沢宿はもうすぐ

このあたりは、もともと崖上の高さまであった旧東海道を掘削改修した道路なんだそう。街道沿いにはそんな薀蓄が書かれた案内板がたくさんあって勉強になる

さて、なんだかんだ歩くこと3時間、 とうとう目的の藤沢宿に到着した。

そんなこんなで藤沢宿に着いた

江ノ島も近い~

蘆菴氏は『旅行用心集』の冒頭にて

「長旅の苦労は、言い表わしがたいほどのものだ(中略)。貧富にかかわらず旅をしない人は、このような苦しみを知らないものだから、ただ旅というものは楽しくて、遊山のためだけにするもののように思っている」と述べている。

旅というのは修行の一貫でもあるのだから、たとえどんな困難があろうとも、定められた宿泊地まで足をのばすものだ、と説いているのである。

その教えにならい、定められた宿泊地までは足をのばした。なので、あとは心置きなく物見遊山をに励みたいと思う。

というわけで、駕篭(江ノ電)に乗って江ノ島へ

一気に高まる浮かれモード

でも、花を愛でる心は失わずにいたい

いざ、物見遊山

200年前、江ノ島は江戸に住む庶民に人気の旅行先だったといわれている。表向きは江島神社の弁財天を参詣するという(お上に対する)大義名分があったが、実際は気軽に出かけられる物見遊山の旅の趣が強かったようだ。

なので、ただ遊ぶだけじゃなく、しっかり「おつとめ」を果たさないといけないのが江戸の旅のツラいところだ。

でも、その前に歩き通しで疲れた体を休めるため温泉へ

江島神社は日本三大弁財天のひとつとされ、芸道上達の功徳を持つ江島弁財天を祀っている。心を込めて参詣すれば、凡才ライターの腕も少しは向上するだろうか?

そんな由緒正しき神社に、汗だくのまま詣でるわけにはいくまい。まずは島の入口付近にある温泉施設で身を清めることにした。

宿などに着いたら「東西南北の方角を確かめ、表や裏の出入口などを見え覚えておけ」との教えにならい、避難経路を確認してからお風呂へ。館内は撮影禁止だが、いい湯でしたよ

『旅行用心集』には各地の湯治場に関する記載も詳しく、相当なページ数が割かれている。蘆菴氏が訪ね歩いた全国の温泉の特徴や効能が緻密に書かれていて、旅のアドバイスだけでなく、温泉のガイドブックとしても使えるのだ。

なお、湯治の折、その温泉が自分に合うかどうか確かめるには「最初一、二回入った後、腹がすいて食べ物が美味しい場合は、効く温泉だと思えばいい」とのことである。

本当だろうか、確かめてみよう。

水は「かんで飲む」と当たらないらしいです

さっそく湯上がり、海風が心地良い屋上のカフェへ。

注文した料理をおいしく感じたら、ここの湯は僕に合うということになる。

おつまみセット1500円

うまい!!!

うん、うまい。どうやらここの温泉は僕の肌になじむようだ。

まあ、ほとんどの料理をおいしく感じる神の舌の持ち主である僕には、この説は当てはまらないかもしれないが。

屋上から望む海景色。曇天でも美しい

日記の書き方も教えてくれる

屋上から望むのは、曇天でも十分美しい大パノラマ。この感動を140字で呟こうとしたが、その魅力をうまく表現する言葉がなかなか出てこない。

そんな時も、『旅行用心集』が頼りになる。

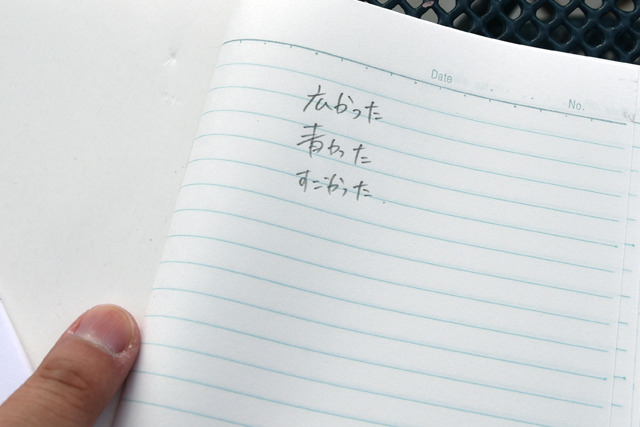

「道中、風景のすばらしいところや珍しいものなどを見たり聞いたりしたら、何月何日どこで何を見たと、ありのままに書きつけ、もし詩、短歌、連歌、俳句などが心に浮かんだら、後先は続かなくてもよいから、どんなようすだったかを日記に書いておくがよい」

と、蘆菴氏は日記の書き方まで指南してくれる。道中で完璧に詩歌をつづろうとすると、旅行の差しさわりになるため、そのとおり見たまま、ありのままを書きつけておき、帰ってから清書しなさいと説いているのだ。

ありのままの感想

さて、どうするか

そんなこんなでのんびりしていたら、日も暮れかかってきた。いかん、このままではただの物見遊山になってしまう。役人にばれたら大事だ。

物見遊山客でごった返す参道を抜け、急ぎ江島神社へ

本堂前には行列ができていた

江戸時代、特に初期の頃は幕府の統制が厳しく、「旅というものは、それだけの理由がなければすることはない」(東海道・川崎宿の名主、田中丘隅『民間省要』より)ものだったという。

それだけに、参詣を怠り、食と遊びにかまけていたとばれたら打ち首獄門に処されても文句はいえない。

物見遊山ではない証拠を示さねば。

証拠写真を残そうとしたけど、自撮り失敗

左のやつと合成すればいけるか

行列で三脚が立てられず、なかなかピンが合わない。残念ながら打ち首決定である。

江戸の庶民の好奇心よ

旅先での病気や事故、行き倒れ…。遠出のリスクが今より遥かに大きかった江戸時代において、それでも見分を広めんと旅に出る。その好奇心には本当に感服してしまう。

危険だけでなく、制約も厳しかった時代に全国を旅した偉人の指南は、現代においても学ぶべきことが多かったです。