売りたいものを売っている

路上で何を売るんだろう、という疑問が思い浮かび思うのは、たとえば観光地では似顔絵書きがいるのではないかとか、市場の近くでは野菜を売っているのではないかとか、その場所に関係したモノが売られているのではないかという仮定だ。

「ニーズがあるところでモノを売る」

これは鉄則だろう。

地下道でインソールとキノコと果物が売られている

市場の近くの路上で本や100円ショップで売られてそうな雑貨がならべられていた。 焼き芋屋もあればりんご売りもいる。

甘かった。全然法則性がないだろうということはわかった。

それもそうだ。聞けば中国での路上売りは農村からやってきた人が日銭を求めて販売するが、小さな農村から来ただけに大きな都市で適した場所に行くということはできず、思い思いに売っているのだ。

売り手は毎日どこかで何かを売っている。買い手が狙って目当てのモノを買おうとするのは難しく、路上での売り手や商品との出会いは一期一会らしい。

子供向けとおぼしき恐竜の絵が描かれた「漫画世界」と「共産党歴史珍聞」と「LOVE」が並んでいる。 商品の並びさえカオスなのだ。

モノクロの似顔絵とカラフルな漢字名前アートの両方を担当する絵師もいる。

自称耳かき専門のプロのおじさんもいた。無料で検査とあるがタダより高いものはない?

びっくり人間ニュースや面白おかしいニュースから四川大地震までニュース画像を詰め込んだCDが売られていた。

なにか買おう

野菜も果物も本もスマホケースもゲリラ的に売られているが、見ているだけではつまらない。ここは何か買ってみよう。

勝手なお節介ながら「なぜそれを売るんだ。本当に売れるのだろうか」といったモノを買い、売り手にお金を落とそうと考え、ウィンドウショッピング…ではなく、なんというのだろう、路上ショッピングにしよう…路上ショッピングをはじめた。

その1.ゴムひも(軍用)

1本買った。買うと決めれば何色を買うか悩むものだ。

1本2元、3本買えばなんと1元安くなって5元とオトク。しかもカラフルなのに軍用ですよ?

しかしいったい何にゴムひもを使うのだろう。持って歩いていたら、わらしべ長者の話を思い出した。

わらをつかんでいたら、見知らぬ人とわらとみかんを物々交換し、みかんを反物に、反物を馬に、馬を屋敷に物々交換できるという話だ。誰か屋敷くれ。

中国人に聞くと、このゴムひもは、手芸で利用するメジャーなものなのだそうだ。

路上にレジャーシートを広げてゴムひもを売って生きていけるのだから、人生は常識ではかれないことばかりで奥深い。

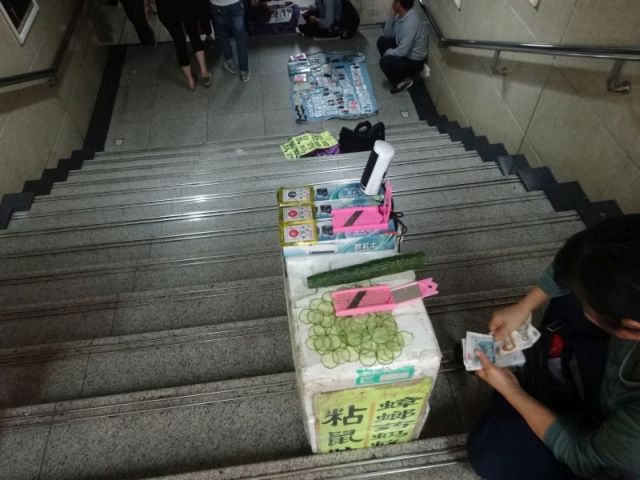

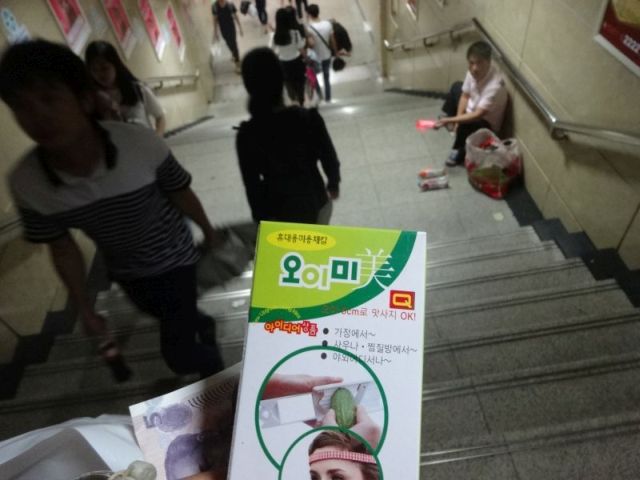

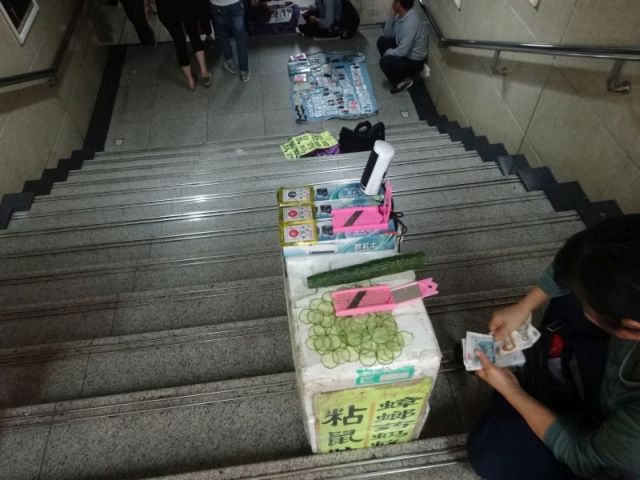

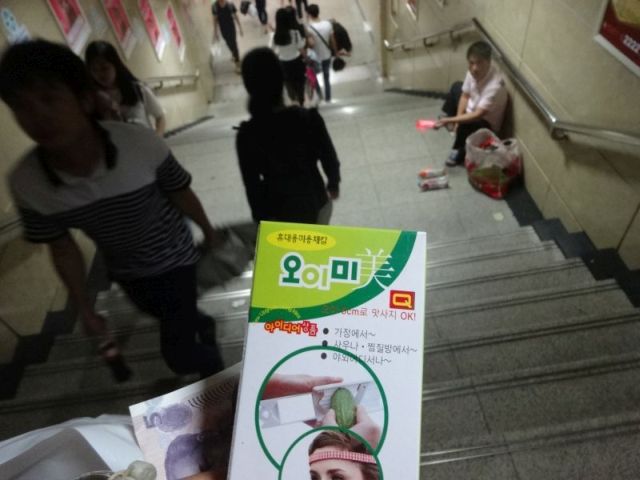

その2.スライサー。ひたすら地下鉄駅の出口できゅうりをスライスしつつスライサーだけを売っている。

スライサーお買い上げ。5元(約100円)なり。ゴムひも同様「何個買うか」ときかれた

手鏡にもなる。白モデルを買ったつもりがピンクだった

3.鯉のおもちゃ。動く金魚のおもちゃ一筋で売っている。時々動いて階段から落ちる。

買った。電池ボックスがある。動くようだ

地下鉄駅も駅によっては通路に路上販売の人々が店を開いている。

なぜスライサーと金魚のおもちゃを買ったのか。

普段は人の流れに沿って歩く地下鉄駅の通路や階段で、瞬時に売ってるものを見て、立ち止まって、「これを欲しい」とお金を差し出すなんてのは、普段体感したことないから、買う人はそうそういまいと思ったからだ。

地下鉄駅の通路でモノを買うことは初体験だったので、最初は失敗した。まず見つけたのはいいけれど、買おうか買うまいか考えているうちに人の波に流されてしまったのだ。

僕は優柔不断だが、瞬時に買おうと思う地元の人がいるのだから、中国人はすごいのである。即決即売こそ爆買中国人の源泉なのである。

スイッチを入れると中国で人気のガンナムスタイルが大音量で流れた

路上販売はストリートライブのような彩(いろどり)

想像以上にバラエティに富んでいた。商人1人が数個しか商材を持たず、一期一会の機会にモノを売る。それは実演販売であり、テレビショッピングのようだった。

路上でモノが売られなくなった整然とした街というのは、いつもあったストリートライブがなくなったようでさみしい。

ところでストリートライブでどんな歌を歌っていたのだろう。日本各地で歌の内容が違うのかとか、東京でも西と東で地域で歌の傾向に差があるかとか気になってきた。そんな自由研究もありだと思う。