変化すごい

すごい変化だった。確かに僕が知っている街は、建物はそう変わってなかったし、2008年にはパソコンもケータイも若い人は持っていて、インターネットを利用していたので、今とそれほど変わらないだろうと思っていた。

多くの人々の着る服が綺麗になっていた。オシャレな人はより今どきのオシャレになったが、何よりも貧しい人の底上げ感がすごいのだ。

こんな自転車もこんなファッションのお母さんもこんな子供の運び方も今は見ないって!

検疫所ひとつとってもたった10年前程度のそれはチープだったのだ。

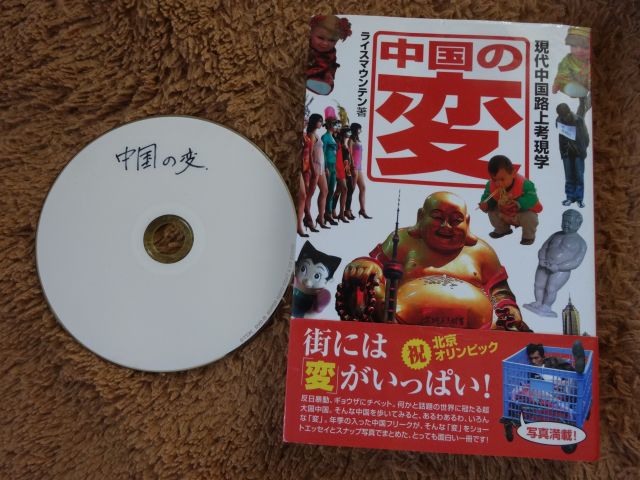

北京オリンピックに向かう時代は、それ関係のデザインのバスもあった。今は引きずってなく、見ることはない。

マスクも昔のはチープだった。今は本格的な日本製のや3Mのを着用している人が目立つ

ファッションといえば、本には「(幼児用の)尻割れパンツ」の話が書いてあった。しゃがむと秘部が丸見えになるアレである。そう、あのときは、マンションの共有スペースだろうが繁華街だろうが、尻割れパンツを着させてどこでも用を足させる親子連れがかなーりいたのだ。

若者向けにはお気軽お手軽な刺青屋をよくみかけた。

いやいやファッションとか流行のモノとかの変化を見ていたらとても記事ひとつで収まる話じゃない。中国の変なものがこの10年くらいでどう変わったかを調べるのだ。

絶滅する変なもの

2008年に書いた本には、B級カルチャーとも、割とどうでもよさそうな習慣が詰まっていた。

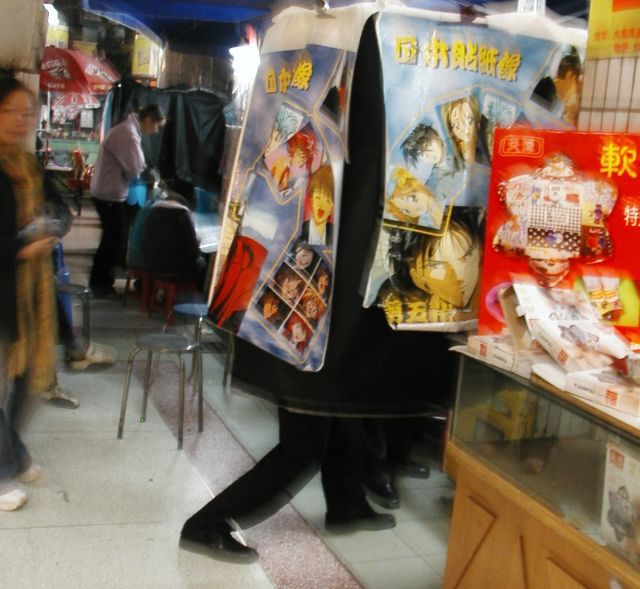

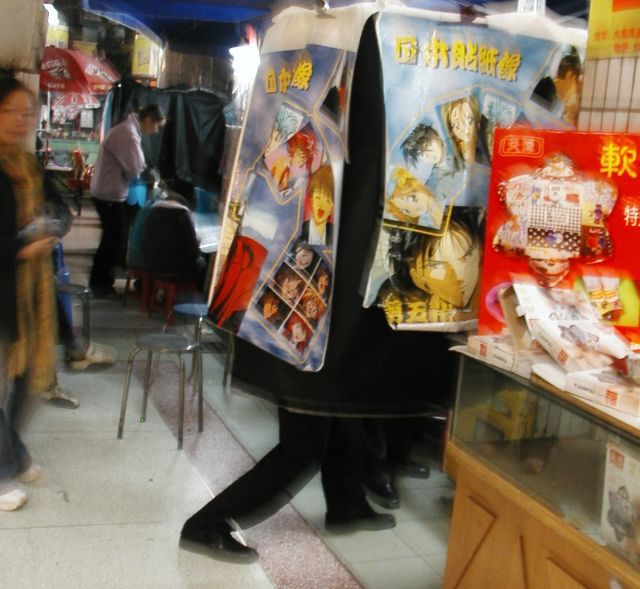

たとえばそれは店のオリジナルキャラクターだったり駄菓子だったりゲームセンターだったり(「

中国の駄菓子にトライ!」)。

看板のデザインも全然違ったなあ、と本を見返し画像を探して思い出す。

怪しすぎる西遊記の駄菓子がワクワクさせる

店の前になんだかわからないキャラクターがよくあった。

狙ってゆるくしている感じではないのがいい。しかしこうしたキャラクターは今は見なくなった

ゲームセンターは青年向け中年向けだった。今は日本みたいに家族向けに。

個人経営の安食堂では、なぜか野菜や西洋の朝食が描かれた絵がポスター代わりに貼ってあるのをよくみた。

一見すると値段以外、今も昔も安食堂の雰囲気は変わらないけど、昔はメニューはあるけど材料はなくて「没有(メイヨ~)」とばかり応えていた。今はあまりメニューにあるけど実際ない、という経験はなくなった。

食欲増進高級感↑(?)の食べ物写真シートは当時はどこででも見かけたが今はなくなったなー

今の半分程度の物価。メニューにあるものをオーダーしても、それがないことはザラだった。 あとよく茶碗が欠けてた。

スマホがうばったもの

客が来ないときは編み物をして時間をつぶすおばちゃんの靴磨き屋がいた。今おばちゃんはスマホで時間をつぶしている。

繁華街の若者向けマーケットには、安っぽいプリクラがいっぱいあって、人気だった。「

中華的プリクラでは日本ネタ大人気!」という記事を書いてた。今見ると、ユルさを超え、カオスとなったフレームの写真ばかりで面白い。でもスマホの普及でいつの間にか死滅してしまった。今はみないなあ。

子供の暇つぶしでも、薬屋のサトちゃんムーバーみたいなものがよく遊ばれていたけど、今は親が遊ばせる光景はあまり見なくなった。スマホやタブレットを遊ばせてる親をよく見るようになった(「

中国であの懐かしの乗り物が復活!」)。

時代だ。

胡散臭いフレームばかり揃っていて、それがたまらなかった。

中国のムーバーは、歌を歌いながら弾の発射音が出て、動いているときはとにかくにぎやかなのだ。

習慣は変わらない

変わらないものもあった。一番は習慣だ。

ゴミのポイ捨ては禁止とか、禁止事項は増えたけど、禁止されていないことは今も人々は習慣通りに動く。

カメラがデジカメからスマホに変わっても、写真を撮るときのカンフー的構えや、撮られるほうのポージングは変わらない。

本屋の座り読みは、ファッションはよくなったけど現役。

仕事中に食事は今もよくみる光景。

意外だったのがコンビニ。コンビニでできることはいろいろ増えたけど、でも当時もコンビニはあったし、おでんは人気だったしで、あまり変わってない。中国ローカルのコンビニはカルチャー発信基地ではなく、マイペースを貫いていた。

日本料理だと、微妙なたこ焼き屋台は昔からあって、今も変わってない。「の」の字がついた店もあって、それもまた変わらない。「の」の字は生き続けている(「

中国に日本の「の」が浸透した」)。

スーパーの出口で不要なものを放置する習慣は少なくなった…かな?

ビミョーな日本料理店はあるけど、当時のそれはよりチープだった。

伝統的なモノを売る店は今も昔も変わらない。赤パンツとか赤い下着を売る店も健在。

B級カルチャーも忘れてはいけない

ダウンタウンのコントで、遊園地のアトラクションで、乗り物に乗ってサラリーマン生活を体感する「サラリーマンツアーズ」というのがあった。

サラリーマンの何気ない当時の行動を、つくった当時のまま動かし続けたら博物モノで、当時の光景を刻んだ貴重な遺産となるだろう。

中国でも日本でもどこの国でも、B級カルチャーなモノもまた、時代が流れていく中で、写真とかの記録にとどめなければ、いつか人々の記憶から消えていく。昭和レトロのような場所ができたとしても、当時のサブカルチャーや習慣までは再現できない。

本を出した当時は考えてもいなかったけど、出して振り返って時代の物証を作ってよかったなーとしみじみしたのだった。