設計演習Aという授業がおもしろい

その妙な授業とは1年生向けの「設計演習A」というもの。

これまでも当サイトやタモリ倶楽部でも何度も取り上げられたことがある、いわば名物授業だ。今年も学生有志による展示会が開かれるというので、全速力で行ってみました。

会場は恵比寿の「ギャラリーコウゲツ」。1階は富士そば。

これは、学校で出された宿題とその答えを集めた展覧会だ。

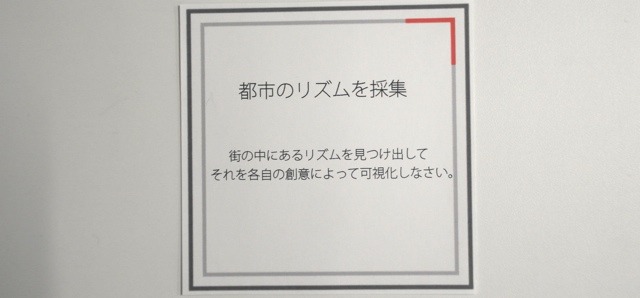

たとえば宿題の1つはこんなのだった。

都市のリズムを採集、ってなんだ。

「街の中にあるリズムを見つけ出して、それを各自の創意によって可視化しなさい」。すごく抽象的だけど、ようは街中のパターンを見つけて、うまく示してねということだろう。とはいえどんなのがあるだろうか。

学生からの回答は、たとえばこんなふうだ。

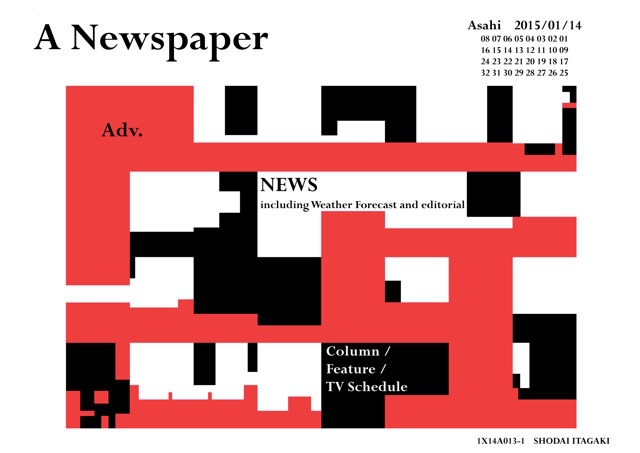

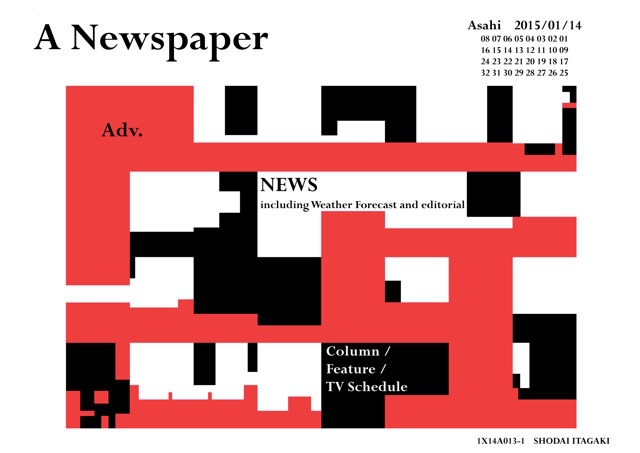

「A Newspaper」 板垣翔大

新聞の各面になにが書かれてるかのパターンを書いたものだ。おおお、かっこいい。

内容を見ると、広告(Adv.)の割合がすごく多いってことが分かる。これは主要紙ごとに比べても面白いだろうし、年代で比べてもいいだろうなと思う。

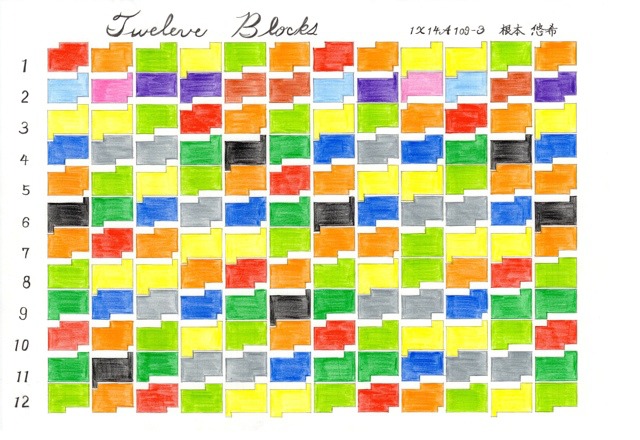

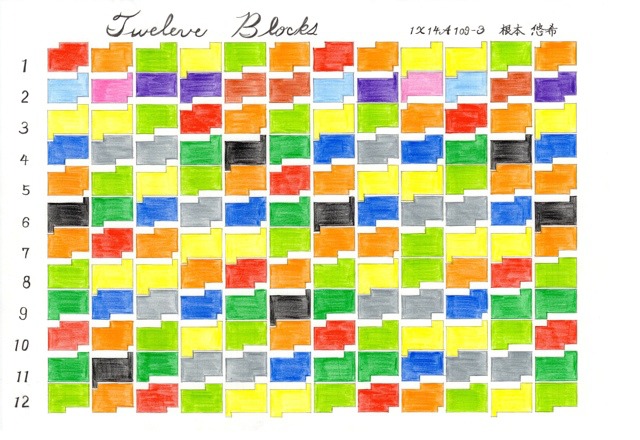

「Tweleve Blocks」 根本悠希

説明がないのでこれが何なのか?てことを考えさせる。これ、受け取った先生も考えないといけないのだ。

12という数字、それからピースの形が縦方向にはつながっていることをヒントとして考えると、カレンダーの各月の形だと分かる・・ということなんだけどどうでしょう。

1月分の形のパターンは限られているように見えるけど、どれくらいなのか?と考えるとパズル的にも面白い。いいなあ。

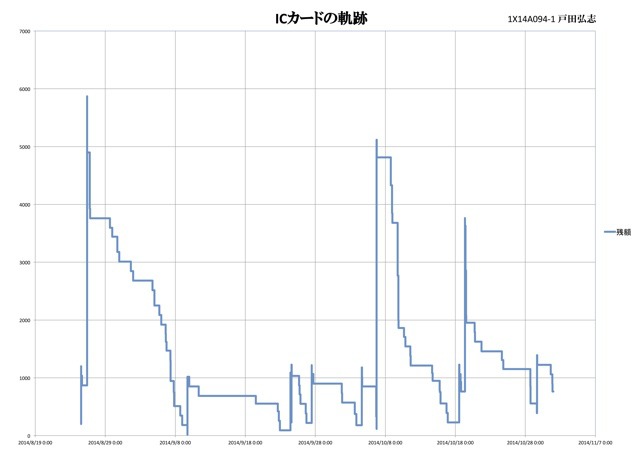

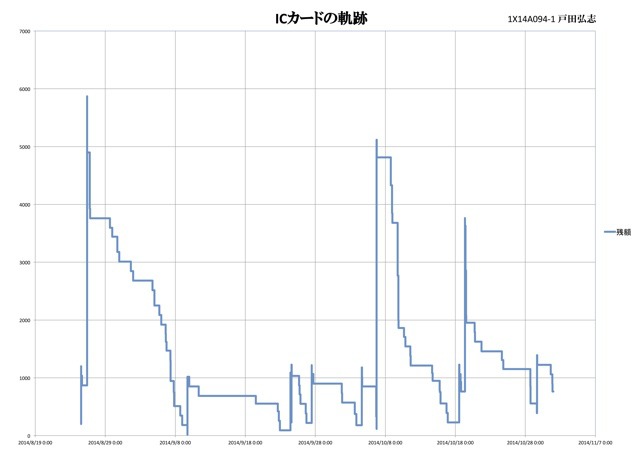

次はこれ、「ICカードの軌跡」。

「ICカードの履歴」 戸田弘志

SUICAみたいなカードの残高の履歴を書いたものだ。いいねえ、これ自分でもやってみたい。

やってみて作者自身「遠くに行く前に多額をチャージしている」ことに気づいたらしい。たしかに、大きくチャージした後は、小刻みではなくいっぺんに減っていのが分かる。つまり遠くにいったということだ。なるほどね。

次はこれ。

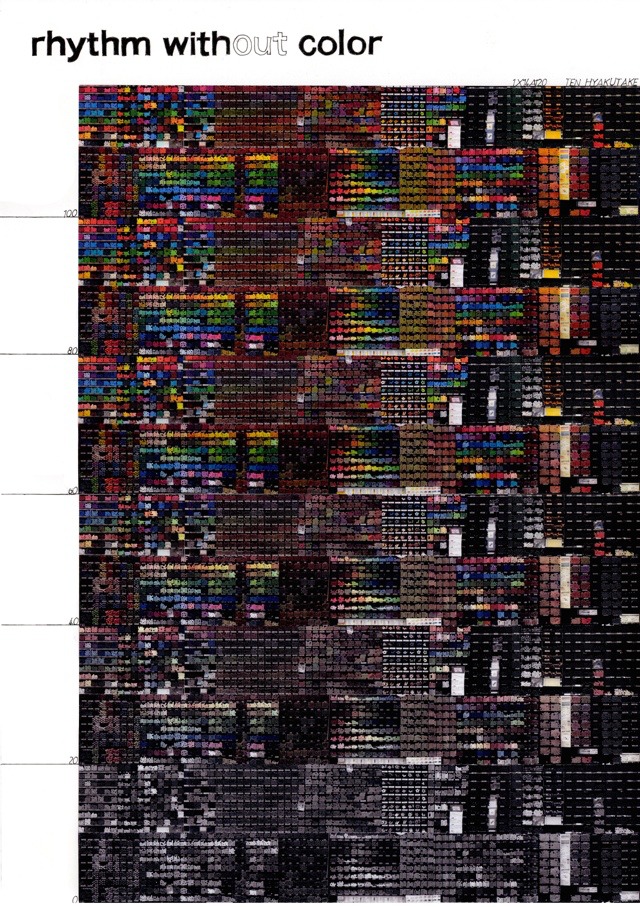

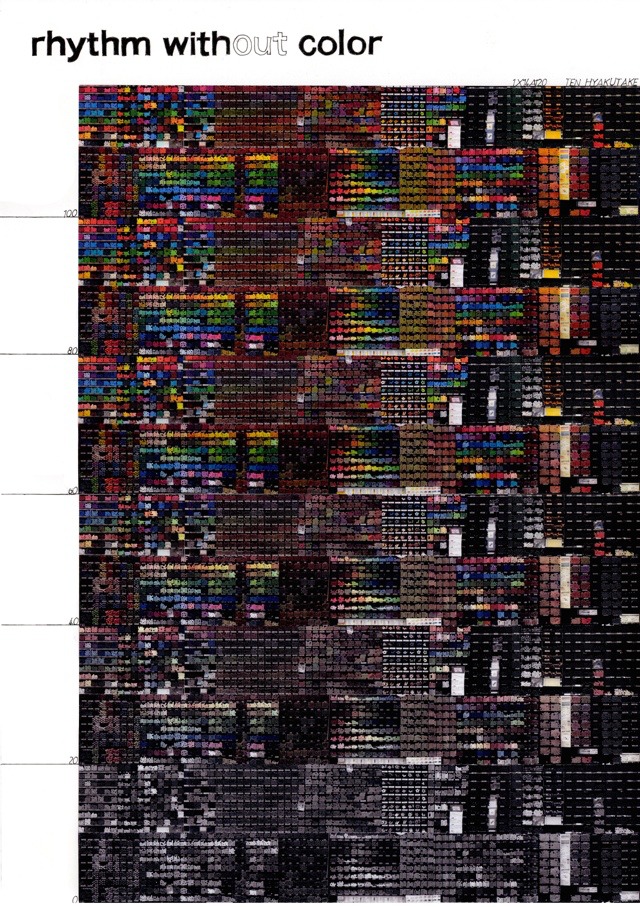

「rhythm without color」 百武天

文房具屋さんのペン売り場を、だんだん彩度を落としていくことで、配置そのもののパターンが見えてくるというもの。ニクい感じだ。

講評会では、先生に「彼はうまめだね。要注意だね。」と言われていた。確かにうまめだ。ちなみに、作者の百武さんはこの展覧会のまとめ役をしています。

新しい鑑賞ガイド

この授業は、四人の先生がそれぞれの個性でいろんな課題を出している。

つぎは、石川先生によるこの課題を見てみよう。

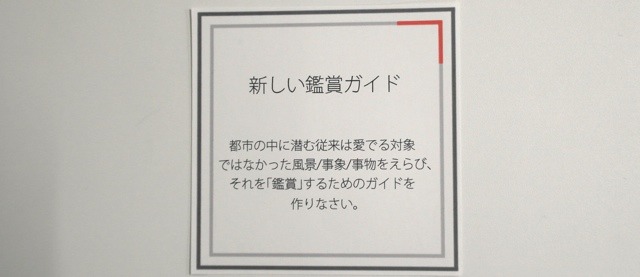

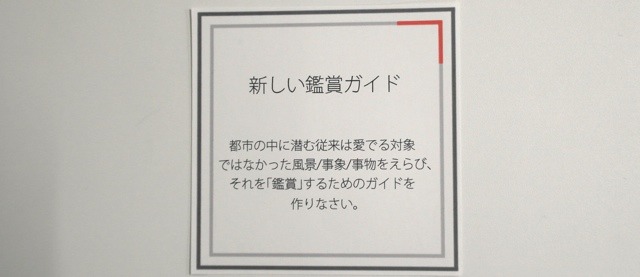

「新しい鑑賞ガイド」

街にありふれるものを「鑑賞」するためのガイドを作りなさいという課題。

それに対する回答は、たとえばこんなのだ。

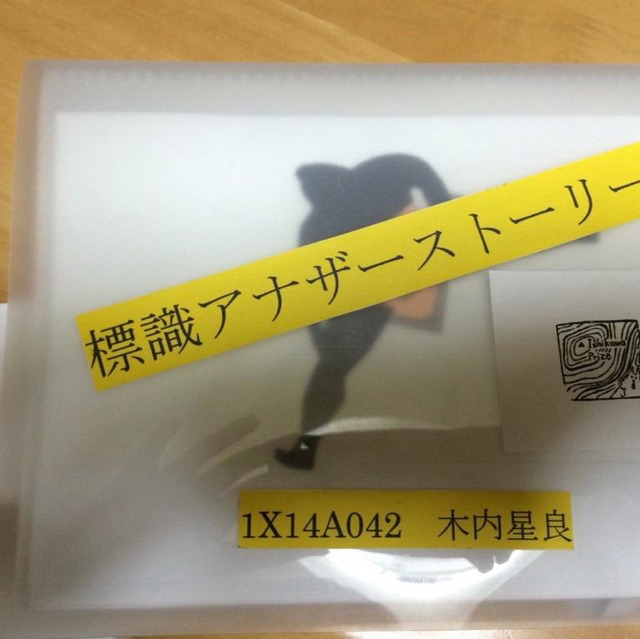

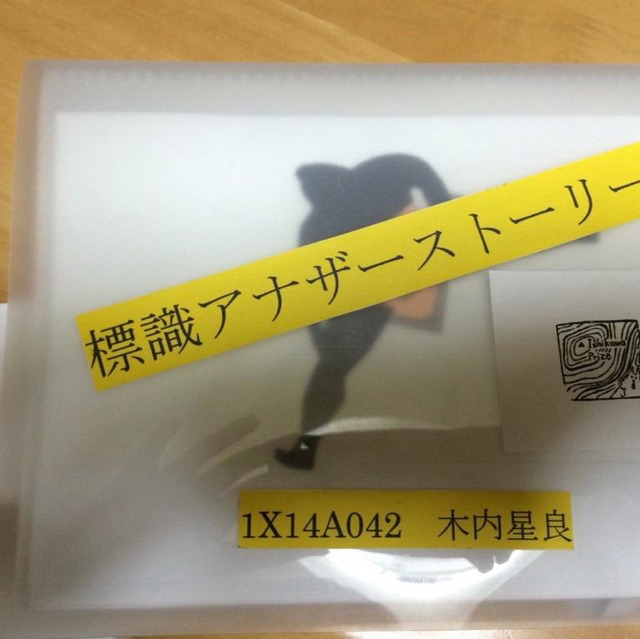

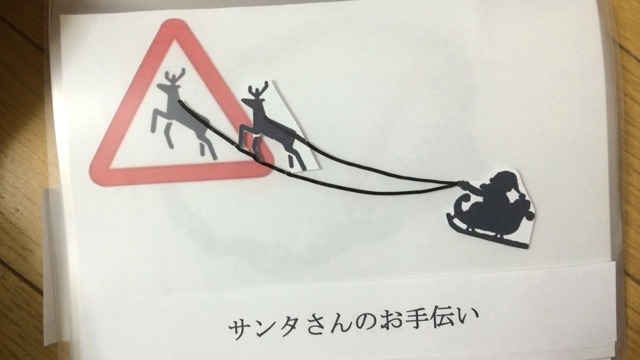

「標識アナザーストーリー」 木内星良

道路の標識のアナザーストーリーとは?と思うかもしれないけど、中を見たらよく分かった。

たとえばこの横断歩道の標識に

UFOを重ねると大事件になる

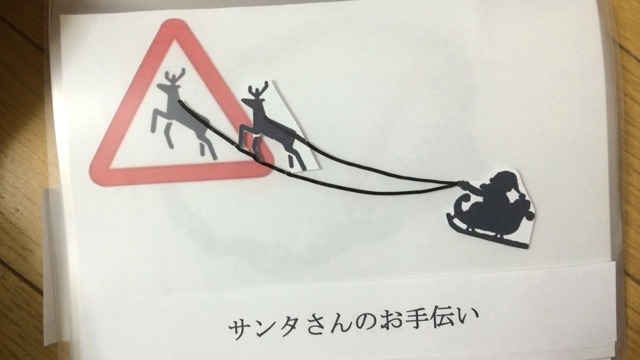

「シカ飛び出し注意」は、

メルヘンになった。

「新しい鑑賞ガイド」がすばらしいのは、それを目にするとそれまでとは世界を見る目が違ってしまうということだ。

ぼくも、横断歩道の標識がUFOに吸い込まれる人にしか見えなくなってきた。大変な影響だ。

地形の顕在化

つぎは、石川先生による「地形の顕在化」という課題。

『「地形」が報告されている場面をキャンパス内及び周辺の実空間に見いだし、絵に表現して報告してください。』

地形はスケールが大きすぎるので、ふだんはその中にいることに気づかない。日常のスケールに現れる地形を探しなさい、ということだろうと思う。回答の1つはこうだ。

「力の方向」 中莖まりな

うまいねえ。室外機は重力の方向に従って置かれ、パイロンだけは地面の方向に従って置かれてる。その2つの向きが違うってことは、つまり地形が顕在化してるってことだ。

なお、展示会場には早稲田大学周辺の地形模型が作られて、作品がどこの地形に対応するかが分かるようになっている。

大学周辺の地形模型

作品をただ並べるだけの展覧会にはしたくない、と実行委員のみんなが言っていた。今回はこういう作り込みが他にもいっぱいあるので、そのへんも見どころの1つだ。

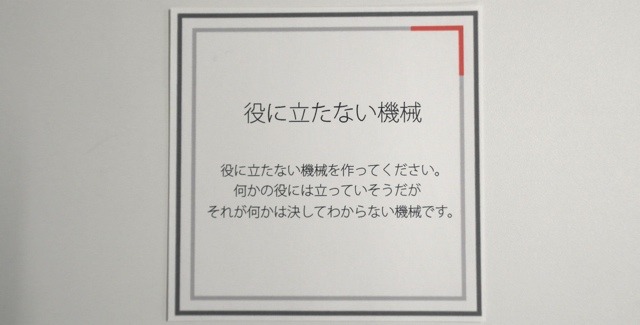

役に立たない機械

次はやはり、これを紹介しないわけにいかない。

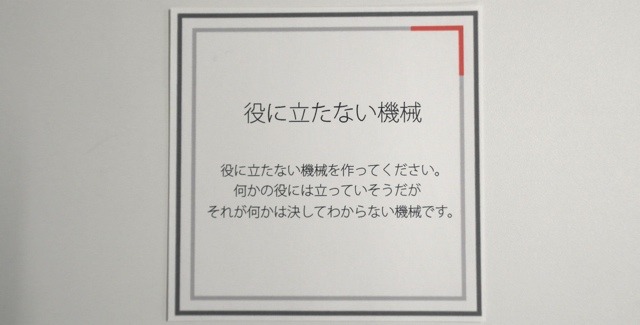

役に立たない機械

ぼくはこの「役に立たない機械を作りなさい」という課題にあまりにびっくりして、以後この設計演習Aのファンになった。その後タモリ倶楽部に2度も取り上げられたという名物課題だ。

最初の役に立たない機械は、これだ。

「永遠にトイレットペーパーを回せる機械」 平井周介

作者が授業で実演している姿があって、これが素晴らしい。

この真剣なまなざし

トイレットペーパーを永遠に回すことができる、という以上の余計な説明はいらないと思う。この目を見ればすべて分かる。素晴らしい。

つぎはこれだ。

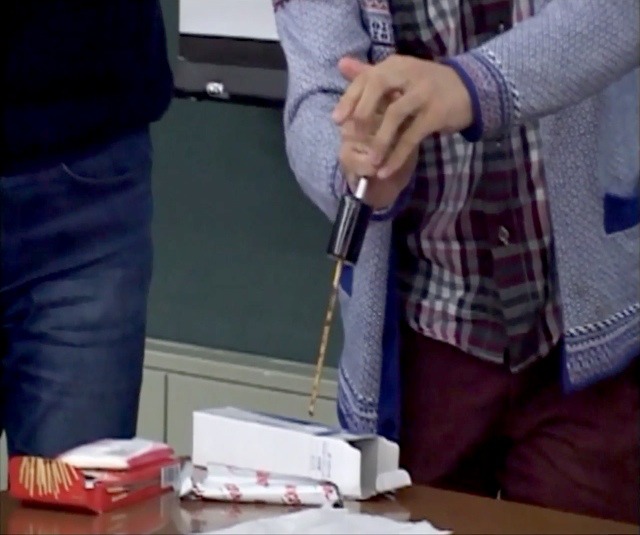

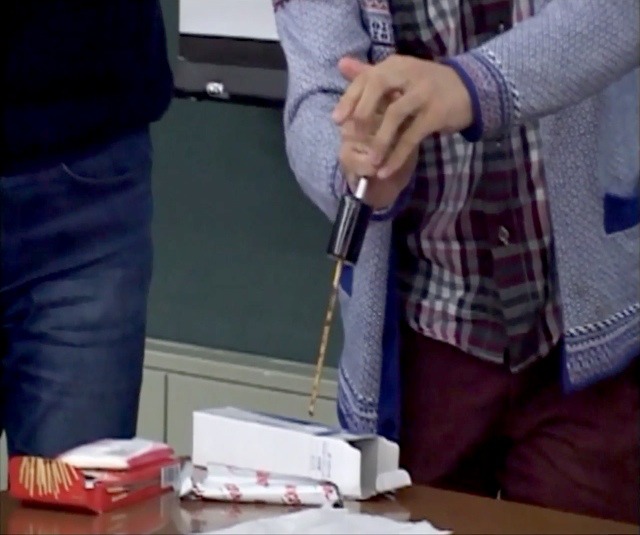

「ポッキーをプリッツにする機械」 薮下玲央

これもタイトルだけでほとんど分かるが、念のため実演の様子はこんなだ。

ああ、なるほど

ポッキーを機械に入れてぐっと押すと、プリッツになるという訳だ。しかしわざわざ機械でやらなくてもいいし、そもそもそんなニーズはない。すばらしく役に立たない機械である。

新しいカトラリー

次は、福島先生による「新しいカトラリー」。

カトラリーというのは、ナイフやスプーンのように手にもって使う食器だ。これのまったく新しいものを考えなさい、という課題。

回答の1つはこうだ。

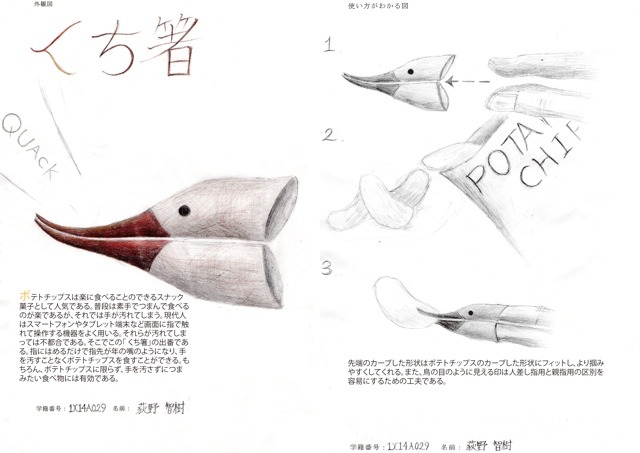

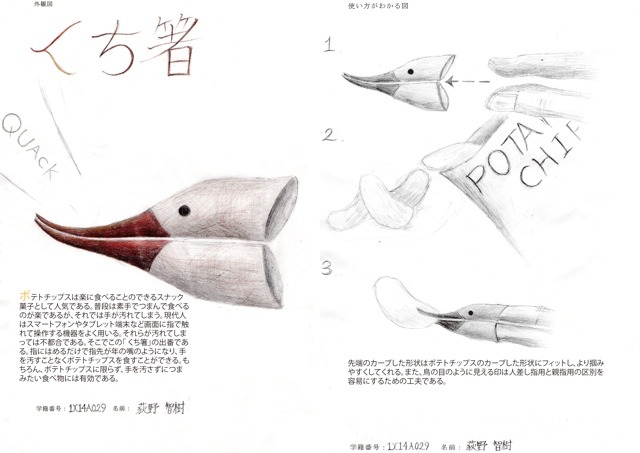

「くち箸」 荻野智樹

ポテトチップスを手を汚さずにたべるためのカトラリー。

いまだと専用のトングを売ってたりするが、これの工夫は、ポテトチップスの形にあわせて合わせてくちばしもカーブしているというところなのだ。だからつかみやすい。

あと名前もいいよねえ。くち箸。見た目もかわいいし、商品化されたら欲しいなあ。

会場の風景

会場には大きな窓があって見晴らしがいい。

いい展覧会です

自分たちで展覧会を企画して、実現にこぎつける。さぞ大変そうだけど、やりがいもあるだろう。打ち合わせのようすも覗かせてもらったけど、みんなとても真摯に議論していた。

大学での打ち合わせの様子。右から3番目がとりまとめの百武さん。

鞄の中の建築

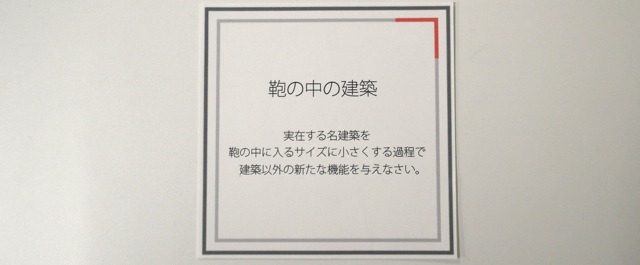

古今東西の建築物を、鞄に入るくらいの大きさのグッズにしなさいという課題。

鞄の中の建築。通称、おみやげ課題。

「凱旋門の枕」 吉本桐子

チームの宮原さんが実際に使ってくれました

これはかわいい。刺繍がおしゃれだ。凱旋門の建設を命じたナポレオンはその完成した姿を見ることができなかったというが、後にまさかクッションになるとは想像していなかっただろう。

他にはこんなのもある。

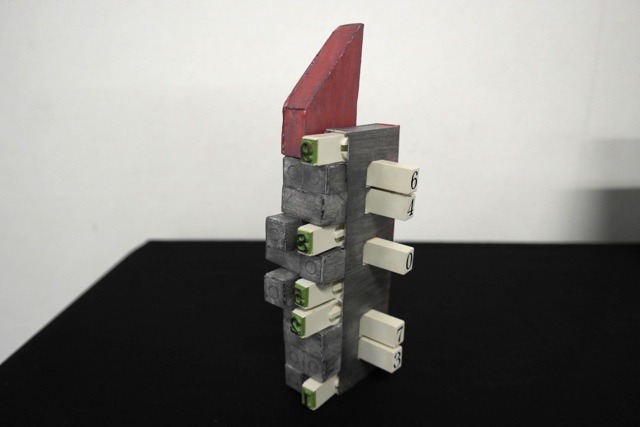

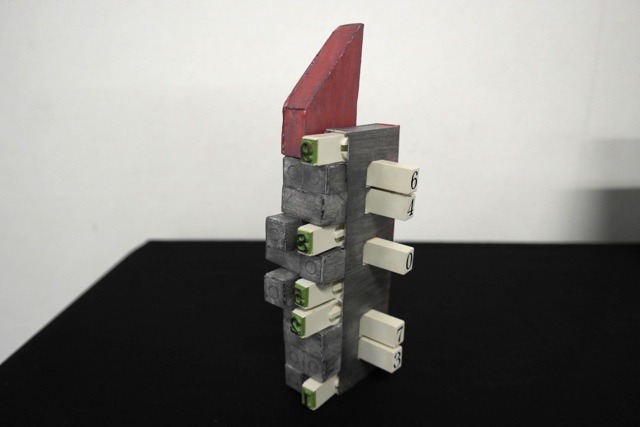

「中銀カプセルタワーのはんこ入れ」 百武天

カプセルタワーの各部屋は、古くなったら部屋ごと取り替えられるように設計されているものの、実際のところはそうした例はないという。でもこのグッズのほうは古くなったらパーツごと差し替えられそうだ。まさにメタボリズム土産と言えるだろう。

想起させるモノ

最後は、中谷先生による「想起させるモノ」という課題だ。

『自分という他人を思い起こさせるためのスクラップブックまたはオブジェを作ってください。目覚めた時に記憶がなかったとしましょう。その時に備えたものを準備してください。』

この課題への回答は、自分の本棚とか、趣味のコレクションとかを一覧にしたものが多い。でも今から紹介する回答はちょっと違う。ぼくはとても感動した。途中にコメントは入れないので、ただただ内容を読んでみてください。

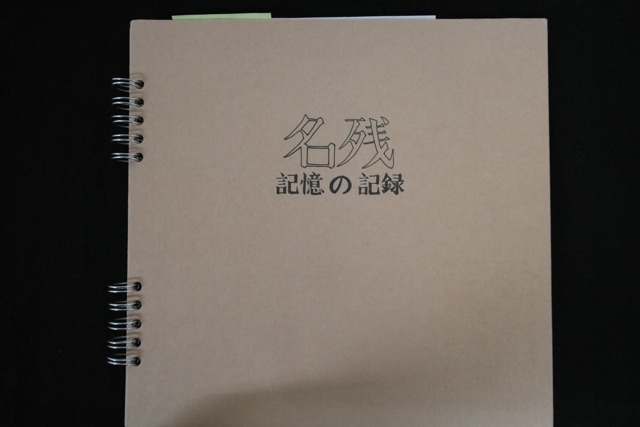

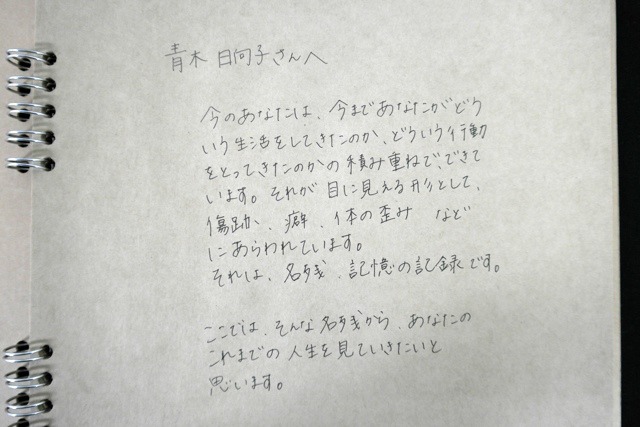

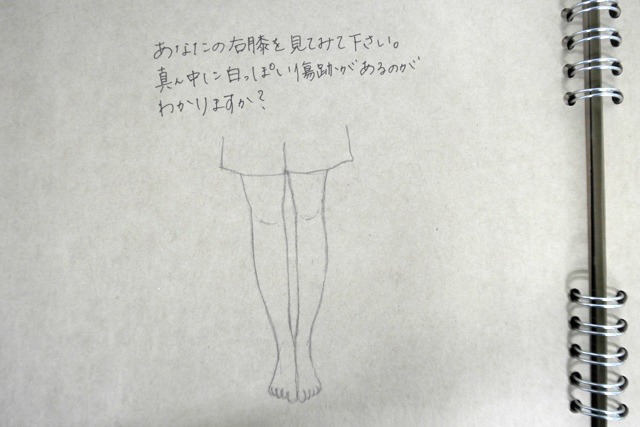

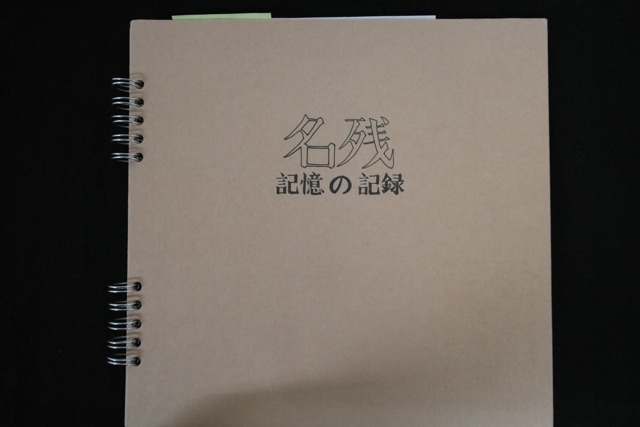

「名残 記憶の記録」 青木日向子

自分を想起させるものは、自分の体そのものにも残っている。ぼくはこの講評会が行われた授業におじゃましていた。これを読み上げる先生の声が響き、教室はしずまり返っていた。本当にいい授業だと思った。

展覧会に行こう

ここで紹介できたのは、ほんとにごく一部だ。どれも冴えた作品なので、ここで取り上げた回答が面白いなと思った方はぜひ展覧会を行くことをおすすめします。

取材協力:

「

365°」

2015年5月2日(土)~5月6日(水)

恵比寿 ギャラリーコウゲツ