沖縄県民の悩み「天ぷらイカ・魚問題」

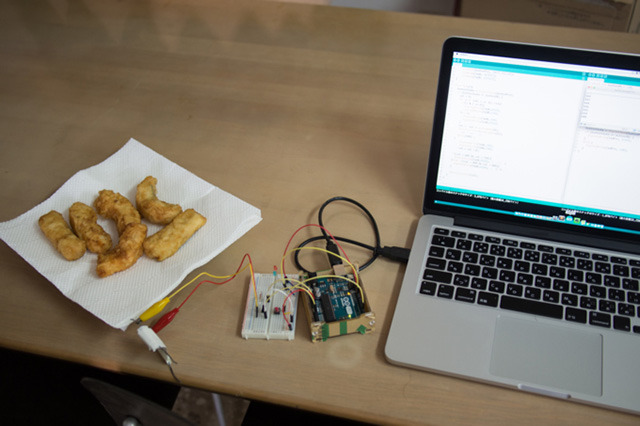

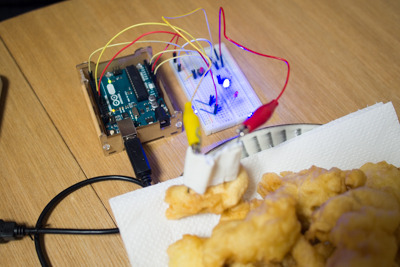

さて、天ぷらの話である。皆さんの中には記事のタイトルを読んで「天ぷらを見分ける」という意味が分からなかった人もいるんじゃないだろうか。そんな方は次の写真を見て頂きたい。

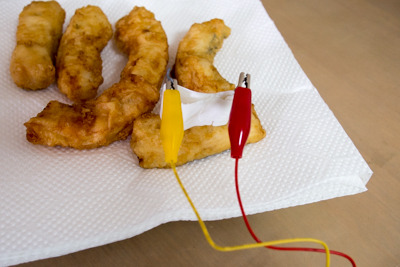

この中に魚の天ぷらとイカの天ぷらが混じっています。

どうだろうか?

そう。沖縄の天ぷらは他県のそれとは異なり、分厚い衣に包まれたフリッター状のものを指すのだ。また、天ぷらの具材(沖縄では天ぷらの芯という)は魚もイカもほぼ同じ大きさにカットされているために余計に分かりにくい。

スーパーのお総菜コーナーで魚天ぷらとイカ天ぷらを買ったのに魚天ぷら2個に。 値段は一緒なのでよいがスーパーでも見分けがついてないのではないか。

それ故に沖縄に住んでいる人は誰しも一度は

「天ぷらのイカを食べたかったのに魚だった」とか逆に

「魚が食べたいのにイカだった」という経験をお持ちなんじゃないかと思う。これがいわゆる

「天ぷらイカ・魚問題」である。

かつて私達DEEokianwaでもこの問題を解決すべく「

魚てんぷらとイカてんぷらを見分ける方法」という記事を書いたのだが、結局の所両者には大きな違いはなく大まかな傾向に従って目視で判断するという結果となっていた。

しかし時は2015年。そろそろもっと効率的な方法で天ぷらのイカと魚を見分けることが沖縄県民には求められているのではないだろうか。

というわけで本日は天ぷらを見分けるマシーン「天ぷら判別機」を作成してみたい。

マイコンを使って天ぷらを見分ける

まずは判別機を作るにあたって、イカと魚の天ぷらを見分ける方法を考える所からスタートしたい。

センサ的な何かで天ぷらを手っ取り早くイカと魚で判別できる方法はないものか色々考えてみたのだが、見た目、重さについてはほとんど同じである。柔らかさみたいなものを測定できればひょっとしたら違いが分かるのかもしれないが、そもそも柔らかさをどのように測定できるのか…。色々大がかりになりそうである。

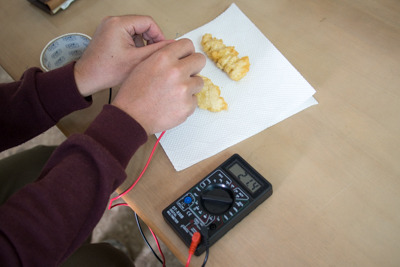

針金で電極を作成

そこで目をつけたのが電気の通りやすさ。見た目や重さには変化は無くても、イカと魚という材質の違いは電気の通り易さでどちらか判別ができるのではないか、という仮説をたててみた。

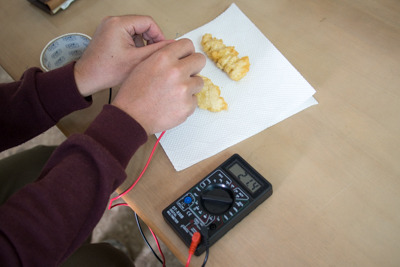

電極を天ぷらに刺してテスターで測定

さっそく針金で作った電極を天ぷらに刺してテスターで測定して仮説を検証してみた。ちなみに用意した天ぷらは沖縄県内にある天ぷら屋チェーン店のものである。

イカの結果

魚の結果

その結果、テスターで測定したイカと魚の数値には結構な開きがあることが分かった。ということはこの数値の違いを判別できればイカと魚を判別できるということになるのではないだろうか。

…と偉そうな事を書いているのだがこの数値が電流なのか電圧なのか抵抗なのかはよく分からない。まぁでも判別できればそのあたりの細かいところは置いておいても何とかなる気がしてきた。

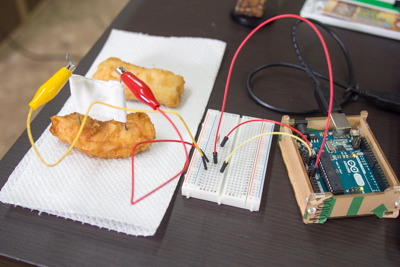

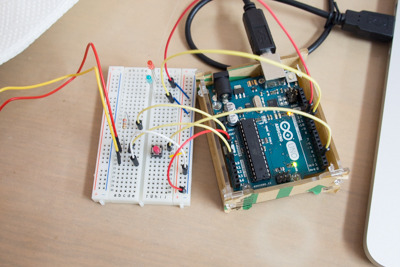

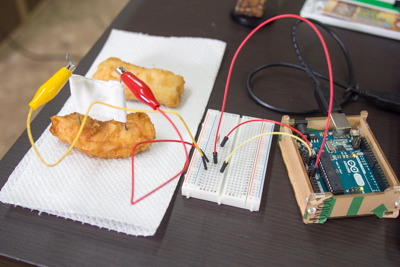

Arduino。前に別の記事で使うのに買ってから使い処が分からずにそのまま眠っていた。

読み取れた数値をパソコンに転送してます。

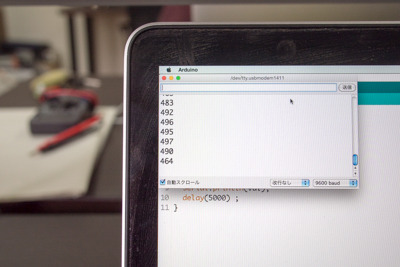

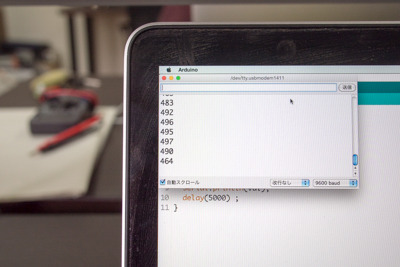

まずはテスト用に用意したイカ天ぷらと魚天ぷらに電極を刺して、マイコンで読み取れる数値を記録しておく。

読み取れる値に結構ばらつきがあるので、複数個の天ぷらを測定してまずはイカと魚の値の平均値を調査してみた。このあたりは天ぷらの大きさだったり、針金の刺さり方だったりも影響している気がする。

大体の平均値が取得できたら、測定開始用のボタンをつけたり、読み取った値を元にLEDを光らせたりする機能を組み込んでいくのだが、そのあたりを詳しく説明しても一部の人にしか刺さらないと思うので丸っと割愛して完成品を見て頂きたいと思う。

ついに完成!天ぷら判別機

さて、ついに天ぷら問題を解決する夢の機械「天ぷら判別機」が完成した。それがこちらである。

…さっきの写真と何が違うのか分からない人もいると思うのだが、締め切り的な話で見た目にかける時間がなかったのだ。基盤むき出しのものすごい無骨な機械に仕上がってしまったがご容赦頂きたい。

しかしまぁ注目頂きたいのはその機能である。

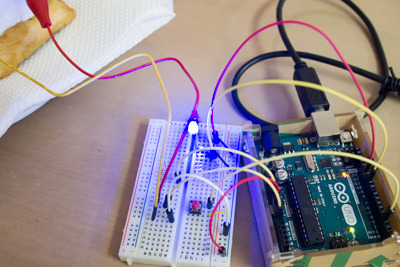

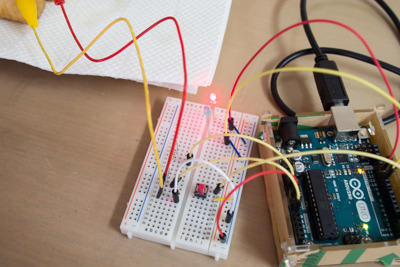

まず、測定したい天ぷらに電極を刺して、測定開始ボタンを押すと…

10秒くらい測定を行い読み取った値の平均値を計算。それを元に天ぷらを判定して魚は青色、イカは赤色のLEDが点灯するという仕組みである。

静止画で説明してもイマイチ分からないと思うので、動画でその動きを見て頂きたい。

測定開始のボタンを押すと、測定が開始され見事天ぷらを判別できる様子を確認できるかと思う。

これで天ぷらのイカのみを食べたい場合でももう迷うことはない。

イカだ!

きちんとイカを探し当てて食べる事が可能となるのだ。これを量産して沖縄県で販売すれば天ぷら長者になるんじゃないのか…そんな夢さえ膨らむ素敵な機械の誕生である。

…まぁしかしながら数値の誤差も結構あって、この時点で天ぷらをきちんと判別できる確率は70%くらいだったこともあわせてお伝えしておきたい。あと1000個くらい天ぷらを測定して学習させればもっと精度を高められるはずである。やらないけど。

天ぷら問題の難関、糸満屋の天ぷらを判別しよう

さて、色々課題はあるもものの、とりあえず測定器の開発は完了である。続いてこのマシーンが汎用的に使えるのか試してみたいと思う。

というここでやってきたのは沖縄県那覇市にある居酒屋兼刺身屋の「糸満屋」。

どれがイカか魚か分かりますか?僕も分かりません。

この糸満屋の一口天ぷら(ミックス)はふんわりとした衣に一口サイズのイカと魚が包まれていて、それはそれは絶品なのだがイカと魚の区別が全くつかないことで有名である。ちなみに上の写真で税込み540円。お店で頼めば揚げたてを手に入れることができる。

「天ぷらを見分けることができる」と豪語する自称天ぷらマイスター達を絶望の底にたたきつけたこの糸満屋の一口天ぷらを判別することができれば「天ぷらイカ・魚問題」はほぼ解決できたと言えるのではないだろうか。

早速測定してみよう。まず1個目。青のLEDが点灯して魚の表示。

…おかしい。一旦パソコン上でも測定値を確認して、イカ・魚の判別ロジックを調整してみる。

結果:魚(×)

…………。

何度かチューニングを加えてみたのだが全然判別できませんでした。

改善の余地有り

というわけで夢のマシーン天ぷら測定器はテスト段階では70%の確率で判定ができたのだが、糸満屋の天ぷらの前には全く歯が立たないという結果に終わってしまった。

糸満屋には早かった。

これは糸満屋の天ぷらは一口サイズなので数値がテストの数値とはかなり違ったのと、魚天ぷらの「魚」の種類がテストのものと異なっていたのではないかと後になって思い至った。沖縄ではカジキ、メカジキ、シイラなど白身魚であれば大体「魚てんぷら」なのだ。もっと時間をかけて糸満屋にあわせてチューニングすればもう少しマシな結果になったのかもしれないが、そもそも天ぷら屋ごとにチューニングしなければならない判別機を誰が使うというのか。

そう考えると「電気の通り方で天ぷらを判別する」という仕組み自体が無理筋な気もしてた。「天ぷらイカ・魚問題」のスマートな解決方法について「こうやったら判別できるんじゃないか」という知恵をお持ちの方はぜひとも教えて頂きたいと思う。

そして、この記事を読んだ皆様の中には「針金を刺した時の感触でイカか魚かわかるんじゃないか?」と思われている方がいるかもしれない。

おっしゃる通りです。

天ぷら問題は深い

というわけで天ぷら判別機の実現は幻と終わったが、お盆やお正月、お墓の前で会食するシーミーのなどの行事食として、はたまた弁当屋のサイドメニューとして、あるいはパーラーで販売されるおやつとして天ぷらは今日も沖縄県民に食されている。

これだけ食べられていれば誰かが「天ぷらのイカと魚を見分けやすくしよう」と言いそうなものだがまだそういった声を寡聞にして聞いたことがない。みんな気にしてないだけなのかもしれないけど。

沖縄の天ぷらにまつわる諸問題としては「天ぷらの具だけ口の中に入って衣が残る問題」というのもあるのだが、これは機械的に解決できなそうである。