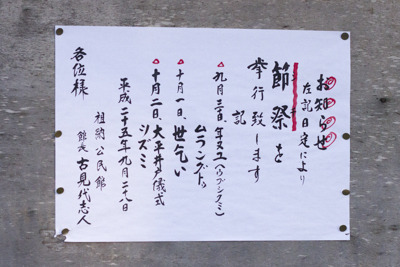

節祭(しち)とはなんなのか

西表島祖内には、「世願い(ゆーにんがい)」「豊年祭」「節祭」と、年に3回大きな年中行事があるそうです。

世願いは4月頃に行なわれ今年の豊年や健康を願い、豊年祭で豊作に感謝し、そして今回紹介する節祭は1年間の神行事を総まとめする祖内最大の行事です。

節祭は3日間執り行われ、1日目が大晦日にあたる年ぬ夜、2日目が新年の祝いである世乞い、3日目が水恩感謝の大平井戸儀式と続くそうです。

神行事の総まとめとしてだけでなく、節祭に大晦日と新年もあるのはなんだか不思議ですね。

ちなみに祖内の節祭は国の重要民俗文化財に指定されています。

冒頭の写真である黒装束(フダチミと呼ばれます)の2人が出てくるのは、中日の世乞いの一場面。

私は節祭を見に行くまで、出で立ちの強烈さにフダチミが祭りの中心なのかと思ってました。

しかし実際にはミルク様が人から神様に代わり、そしてまた人に戻る。その瞬間に立ち会えたことにとてつもない感動を覚えたのです。

砂浜を歩くミルク様とご一行

節祭1日目:年の夜

昼過ぎに那覇から出て飛行機、タクシー、船、バスとあらゆる交通手段を使って祖内に到着したのが17時。

翌日の世乞いの会場になる船元の御座に行ってみると、すでにテントが設置されていました。

会場設営が終わった後のテントの中ではすでに酒盛りが。

明日はこのテントは御座と呼ばれ神司様やミルク様が座るので、ここに立ち入れるのは今日だけだよと教えてもらいました。

泡盛の瓶は節祭仕様になっていました

こちらの方は以前ミリク神(祖内ではミルク様ではなくミリク神と呼ぶそうです)の中に入ったことがあるおじさん。

祖内の節祭でミリク神の中に入ることができるのは49歳の男性と決まっています。49歳の男性が何人もいる場合は4月から数えてはやく生まれた順で決まるそうです。

ミリク神は神儀式の開始から終了まで中に入りっぱなし。潮の時間にもよりますが、時間にして約6~8時間ほどかかり、その間トイレもいけず、飲み食いもしてはいけないとか。

※ただし熱中症の危険がある場合は申告すれば対処してもらえるそうです。

ミリク神に選ばれて、中に入ることは祖内の男性にとってとても名誉なことだそうですが、当日はちゃんと役目を果たせるのか心配で、実は衣装の下にオムツを履いていたんだなどと後から笑い話もあるそうです。経験者の方の何人かにお話を伺いましたがみなさん「時間の感覚がなくてすごく短く感じた」「喉も乾かないし、お腹もすかないし、欲がなくなったような感じ」「ミリク神の目は小さいはずなのに全員の顔がちゃんと見えた。まるで浮き上がって少し上から俯瞰しているような感覚だった」「始まる前と終わった後では人間が変わった」と笑い話を吹き飛ばすような神秘的な体験談を聞かせてくださいました。

夜からは公民館で明日の世乞いの儀式の最終リハーサルが行なわれました。

最後の写真の方が2013年のミリク神の中に入る西表全剛(ぜんごう)さん。祖内出身で現在は石垣に住んでいるそうですが、ミリク神の大役を果たしに故郷に里帰りしたそうです。

「今日は緊張しかしていない。とにかく明日無事に終われることだけを考えている」とおっしゃっていました。

さて、節祭1日目の年ぬ夜。年ぬ夜は大晦日の行事だといいましたが、部落で行事をやるわけではなくそれぞれの家庭で新年を迎える準備をするそうです。

祖内にある御嶽のひとつ前泊御嶽の神司様のお宅にお話を聞きに伺ったところ、床の間に見慣れない物が置いてありました。

カズラと小石サンゴ

カズラは大晦日の夜に家に飾り、1年間家を守る魔除けの役割。

小石とサンゴは家の中と外に撒き、福と厄払いをする節分の豆のような役割だそうです。

昨年の年ぬ夜に飾り、1年間家を守ったカズラ

大晦日の夜はこんな風に過ぎ、明日の世乞いは朝4時に一番ドラが響いて世乞い吉日を告知。朝6時に二番ドラが響き、旗頭を立てるところからはじまるそうです。

長い一日になりそうです。

節祭2日目:世乞い(ゆーくい)

夢うつつながら何度かドラが響く音を聞いた気がしますが、朝焼けの光で目が覚めたら公民館には既に旗頭が立っているのでした。

もう祭りは始まっている

外に出てみると、昨日の夜に撒いたのか各家の前にサンゴや小石がありました。

朝10時。御嶽に祈願する神司様たち以外の節祭に参加する芸人(お笑いではなく本当にこう呼びます)さんがスリズ(公民館)に集合して準備を始めます。

11時儀式開始

ミリク神は舞台で仮面をつけるようです。

これから西表さんは昨日ミリク神体験者の方に聞いたような不思議な体験をするのでしょうか。

11時25分 一番旗頭を先頭にスリズを出発し、船元の御座を目指します。

船元到着

船浮かべの儀式

一番旗頭を先頭にヤフヌティ(櫂の手)にて船頭・船子入場

ヤフヌティは海からやってくる神様を迎えにあがる舞。

男子芸人は「今日は吉日」と声を揃えていました。

二番旗頭を先頭にミリク節にてミリク行列入場

ミリク神は島の繁栄と平和を願う節行事の象徴。

衣装の黄色は数百年を経たフクギの色を頂き、クチナシ、ウコン、八重山青木などの黄色の色素を持つ植物から染められているそうです。

三番旗頭を先頭にユナハ節にてアンガー行列入場

アンガー行列の先頭は黒装束のフダチミ。

フダチミが祭りに出てくるのは祖内だけ。高貴な御姫さまだから姿を見られないように、異邦人と恋に落ちた娘が姿を隠している、など黒装束の姿に関しては諸説あるようで本当のところはわかりませんでした。

芸の奉納

ミリク神が見守る中、棒術、巻き踊り、舞踊などの芸が奉納されます。

幼稚園生も二人棒

中学生。西表島に高校はないので、卒業したら島外に出てしまいます

フダチミを中心に巻き踊り

奉納舞踊

奉納舞踊の「丸間盆山」 頭に乗せているのはシラサギ

節祭の衣装は本当に色とりどりで華やかです。

鮮やかな衣装も弥勒世果報(みるくゆがふ)をもたらすとされています。

フニクイヌ(船漕ぎ)儀式

節祭のメイン行事。

男子芸人紅白にわかれ、海の彼方から五穀豊穣を運んでくるための儀式です。

はじめに神歌を唄いながらまわる神漕で1往復し、次に競漕で2往復します。

浜の前に浮かぶマルマ盆山と浜を全部で3往復して、海の幸、山の幸を船につんで帰ってきます。

祖内のフニクイヌ儀式が沖縄で最長のハーリー競争だそうです。

神漕は静かに

マルマ盆山に向かって船を漕ぎます

女性たちは浜で声援を送りながら嘉利を招きます

競漕で勝ったのは紅組

船子はいちはやく櫂ににまたがり神様に報告します

世果報の到来

こうして祖内に世果報がもたらされたのでした。

万歳!万歳!

世乞いが終わり、ミリク神が人に戻る

11時に始まってから約4時間。

こうして世乞いは華やかに終わりました。

そろそろミリク神が人に戻る時間です。

その昔、祖内ではミリク神の仮面を付けるところは公開されておらず、仮面を取るところだけ舞台上で行なっていたそうです。

その頃はミリク神に選ばれる基準が今とは違っていたので、集落の人は今年のミリク神はいったい誰が演じていたのかと仮面を取る瞬間をとても楽しみにしていたのだとか。

数時間ぶりに仮面を外した西表さんの顔に安堵とやりきった充実感を見ることができました。

私はどんな感想も軽く思えて、ただただ拍手しかできませんでした。

本当にお疲れさまでした。

節祭

ということで、祖内の節祭1日目と2日目でした。3日目の大平井戸儀式は見られませんでしたが、滞りなく無事に終わったことでしょう。

節祭は祖内の隣の干立集落と、船でしか行けない船浮集落でも同日に行なわれています。

今回は祖内のみを見てみましたが、干立の節祭も国の重要民俗文化財に指定されており、オホホさまを見ることができます。

これはDEEの偽オホホ