「満々と水をたたえるその美しい景観は、当時流行歌ができるほど人々の人気を集め、新たな長崎名所の一つとなり、休日には整理券を発行するほどの賑わいを見せたといわれています。」(説明看板より)

音楽関係ありません

まず最初に見るのは、路面電車の終点から500mも離れてないところにあるダム。

路面電車の終点から500mも離れてないところにダムが (別ウィンドウで表示)

というわけで、電停終点(蛍茶屋)から歩いて向かう。

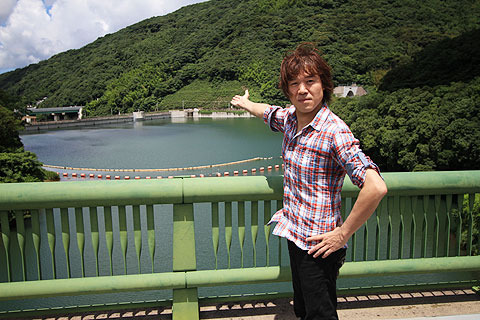

長崎で活躍されているミュージシャンの唐川真さん。北海道出身。

今回一緒に行ったのは、ミュージシャンの唐川真さん。

バスに乗ると唐川さんが作ったCM曲が、うちから長崎駅に行く間に2回も流れるので(往復だと4回)、個人的にはベートーヴェンの次によく聴いてるミュージシャンだ。最近は長崎のご当地アイドルのプロデュースなんかもされている。

が、今回は音楽はまったく関係なくて、純粋に

「あそこのダムけっこういいですよ。」

みたいな話で、一緒に見に行くことになった。

というわけで、以降は音楽の話はまったくでてこないのであしからず。。

バスに乗ると唐川さんが作ったCM曲が、うちから長崎駅に行く間に2回も流れるので(往復だと4回)、個人的にはベートーヴェンの次によく聴いてるミュージシャンだ。最近は長崎のご当地アイドルのプロデュースなんかもされている。

が、今回は音楽はまったく関係なくて、純粋に

「あそこのダムけっこういいですよ。」

みたいな話で、一緒に見に行くことになった。

というわけで、以降は音楽の話はまったくでてこないのであしからず。。

蛍茶屋跡。

このあたりは江戸時代の長崎街道だったところ。

ここに旅人を歓送迎する際によく使われた茶屋(料亭)があり、蛍の名所だったことから「蛍茶屋(ほたるぢゃや)」と呼ばれた。

ここに旅人を歓送迎する際によく使われた茶屋(料亭)があり、蛍の名所だったことから「蛍茶屋(ほたるぢゃや)」と呼ばれた。

一の瀬橋。

横から見たところ。草すごい。(一の瀬橋)

唐川さんはこの旧長崎街道をよく散歩されてるそうで、半日くらいかけて日見峠まで行って戻るというのもよくされたそうだ。理由は「時代劇によく出てきた」から。

唐川さんがここを歩こうと思ったきっかけのひとつが「長崎犯科帳」(主演:萬屋錦之介)だったという。

ウォーター・スライダー。

住宅街に突如現れる

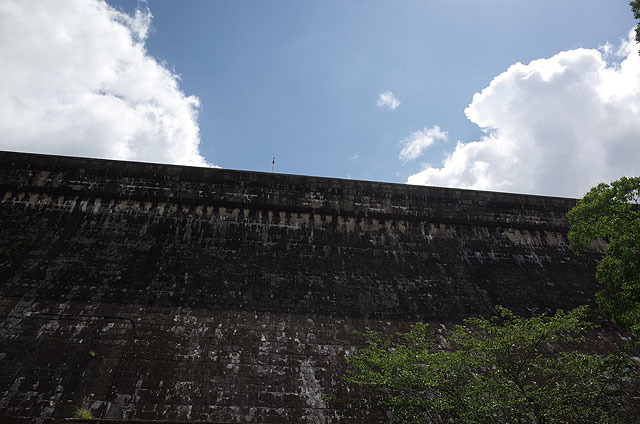

と、こんな感じの川沿いを歩いて行くと、突然、目の前に壁が現れる。

見たことない距離感のダムと家。

まるで遺跡のようなダム。

まさに団地のすぐ横。

ダムって山奥にあるイメージだし、少なくともダムの下には水があると思っていたので、このロケーションにはびっくりした。こういうダムもあるのか~。

ダムって山奥にあるイメージだし、少なくともダムの下には水があると思っていたので、このロケーションにはびっくりした。こういうダムもあるのか~。

ダムの目の前は公園。

「水旱無増減」。説明看板によると「絶えることのない清浄の水原」という意味。昔はこういうかっこいい言葉を付けるところがいいよね。

由緒あるダム

名前は本河内ダム低部ダム(ほんごうちていぶだむ)。

明治36年完成。重力式コンクリートダムとしては神戸にある布引五本松ダムに次いで日本で2番目に古いものだそうだ。

明治36年完成。重力式コンクリートダムとしては神戸にある布引五本松ダムに次いで日本で2番目に古いものだそうだ。

比較的最近、周辺が整備されたようで、横から上に登る階段があった。

こんなアングルから鑑賞できる。

「いやぁ、いいっすね~。」

ちなみに本河内ダム低部ダムは、昭和57年7月23日の長崎大水害の時に甚大な被害が出たのをきっかけに、治水調節機能を備える改築が施された。その際、歴史的建造物であるため外観を損なわないような工事が行われたそうだ。

では、次のダムに行きましょう。

いったん広告です

高いところにあるから高部

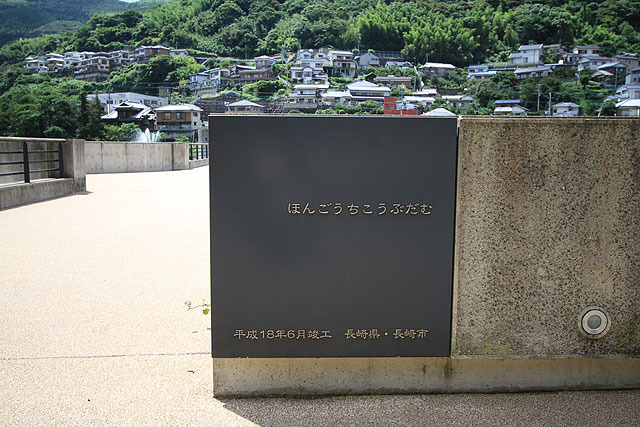

次に見るのは、先ほどのダムから少し上流にある本河内高部ダム(ほんごうちこうぶだむ)。

先ほどの低部ダムのちょい上流にある。 (別ウィンドウで表示)

この緑の丘みたいなのがダム。

「ダム」として作られた最初のダム (たぶん)

これまた歴史あるダムで、「日本最初の水道専用ダム」というシロモノ。明治24年完成。

…と言われても、さっきから「水道専用としては」 とか 「コンクリートダムとしては」といった表現がどうにもピンと来なかったので調べてみると、

…と言われても、さっきから「水道専用としては」 とか 「コンクリートダムとしては」といった表現がどうにもピンと来なかったので調べてみると、

・「日本最初のダム」は飛鳥時代にまで遡り、狭山池、満濃池といった名前が来る。(こちらの記事に詳しい)

・その頃のものは土を盛って水を堰き止めるタイプ(=アースダム)で、名前も「溜め池」。用途は灌漑用だった。

・そこに初めて灌漑ではなく水道用として作られたのがこの本河内高部ダム。

・ということは、たぶん「『ダム』という名称で作られた最初のダム」と言ってもいいんじゃないだろうか?

・そのおよそ10年後の明治33年、神戸に日本初のコンクリート製の(土を盛った堰堤ではない)布引五本松ダムが作られる。 で、その次にできたのが前ページの本河内低部ダム。

…というわけだ。

・その頃のものは土を盛って水を堰き止めるタイプ(=アースダム)で、名前も「溜め池」。用途は灌漑用だった。

・そこに初めて灌漑ではなく水道用として作られたのがこの本河内高部ダム。

・ということは、たぶん「『ダム』という名称で作られた最初のダム」と言ってもいいんじゃないだろうか?

・そのおよそ10年後の明治33年、神戸に日本初のコンクリート製の(土を盛った堰堤ではない)布引五本松ダムが作られる。 で、その次にできたのが前ページの本河内低部ダム。

…というわけだ。

こちらもまた、昭和57年7月23日の長崎大水害を機に、治水調節機能を備える多目的ダムへとリニューアルされた。

リニューアル後は重力式コンクリートダム。

リニューアル後は重力式コンクリートダム。

周辺は、歴史的建造物を保存しつつ、公園として整備されている。

ダムの説明看板に、こんな一文が書いてあった。

そんな時代があったとは~!

昔の導水隧道。こういったものが公園のオブジェのように置いてある。

ホタルの名所

このあたりは先ほどの蛍茶屋の上流にあたる。

蛍茶屋周辺は、現在は蛍が出る雰囲気ではないが、ここは今もホタルがたくさん出る名所として知られている。

蛍茶屋周辺は、現在は蛍が出る雰囲気ではないが、ここは今もホタルがたくさん出る名所として知られている。

橋の名前にもホタルが。

これも一瞬ホタル関連かと思った。

ここがその蛍エリア。

蛍が住む川というときれいな印象があるが、意外と汚かった。

唐川さんと歩いたのはここまで。

まったりとして、実に自分にとってちょうどいい情報量の旅だった。

まったりとして、実に自分にとってちょうどいい情報量の旅だった。

思った以上に広かった唐川さんの散歩コース。ありがとうございました。

さてもうひとつ、別の日に以前私が巡ったダムがあるので、ついでに次ページにて紹介したいと思う。

いったん広告です

ダムの中にダム

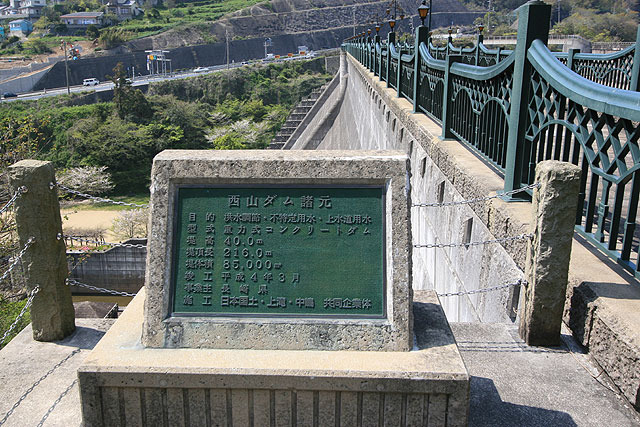

3つめに見るのは、こちらもやはり市内中心部より歩いて行ける距離にある西山ダム。

最寄りの電停から1.5kmほど。 (別ウィンドウで表示)

西山ダム。「いわゆるダム」って感じのビジュアル。

周辺は公園として整備されている。花見スポットでもある。

階段にて上に登る。

ひょわ~

歴史的ダム登場

ここの変わってるところは、ダムの後ろにもう1こダムがあるところ。

ダム(新)の後ろにもうひとつダム(旧)がある。

旧・西山ダム。

西山ダムは明治37年竣工、日本で3番目に古い水道専用・重力式コンクリートダムというこれまた歴史的に価値あるダムだったので、これを保存しつつ、治水機能を有する新しいダムを下流側に作った。

結果、「ダムの中にまたダムがある」というちょっと面白い形態になった。

結果、「ダムの中にまたダムがある」というちょっと面白い形態になった。

新しい方から古い方を見る。楽しい。

古い方から新しい方を見る。楽しい。

ダム周辺は、風が無限に吹き続けて止まないみたいなゾーンがあったり、尻尾が青く光るトカゲが歩いていたり、小鳥がさえずっていたりと、全体的に気持ちのよいムード。にしても、本河内高部ダムの「かつては整理券を配るほど賑わっていた」というのは驚いたが。。

以上、長崎のダムめぐりでした。

以上、長崎のダムめぐりでした。