私がまたよしさんの存在知ったのは8年ほど前。当時国際通りにあったお土産屋さんで、ショーケースの中に飾られていた七房の飾りがついた房指輪を見かけ「なんて美しいんだ!」と感動したのです。琉球王朝時代、主に貴族の婚礼の儀で使用されていたといわれる房指輪。七房のひとつひとつのモチーフに、この指輪を身につけた娘がずっと幸せであるようにという願いが込められているのだそうです。

<七房の意味>

・魚:食べ物に困らないように

・ざくろ:子孫繁栄

・桃:不老長寿

・扇:末広がりの福

・花:生活の彩り

・蝶:天国の使者

・葉:着る物に困らないように

<七房の意味>

・魚:食べ物に困らないように

・ざくろ:子孫繁栄

・桃:不老長寿

・扇:末広がりの福

・花:生活の彩り

・蝶:天国の使者

・葉:着る物に困らないように

飴色に輝く仕事道具

ご自宅の一画に建てられた工房。木でできた引き戸をガタガタと引いて中に入ると、すぐ正面に又吉健次郎さんのこぢんまりとした作業場が見えてきます。

畳1帖半ほどの小さなスペース。この中央に座り、七代目である健次郎さんは日々銀を打ち続けています。

手の届く範囲に道具がほとんどすべての置かれた機能的な作業場。長年使い込まれてきた道具たちの持ち手は、てらてらとした飴色の輝きを放っていました。

手の届く範囲に道具がほとんどすべての置かれた機能的な作業場。長年使い込まれてきた道具たちの持ち手は、てらてらとした飴色の輝きを放っていました。

先代たちが使っていた道具のほとんどは残念ながら戦争で消失。現在は戦後から使い始めたものが主だそうですが、中にほんの数本だけ、先代が持って逃げて戦禍を逃れたという代々受け継いできた道具も残っているそうです。

私のメインの仕事道具であるパソコンやデジカメなどの電子機器とは、対極にあるような健次郎さんの仕事道具たち。

その味わい深さに思わずため息が出ます。

その味わい深さに思わずため息が出ます。

美しき金細工たち

工房内の小さなショーケースには健次郎さんやそのお弟子さん達の作品が並び、手にとってじっくりと見ることができます。

ジーファー(かんざし)、結び指輪、房指輪など又吉家が代々作り続けてきた伝統作品。

月桃をモチーフにしたネックレスや、房指輪のモチーフをピアスやネックレスにアレンジした作品。

王朝時代から続いてきた金細工の歴史は、戦争で一旦途切れたそうです。その歴史を1960年代に復活させたのが、健次郎さんの父親である六代目の又吉誠睦(せいぼく)さん。ほんのわずかな資料から、ジーファーや房指輪などを現代に蘇らせたといいます。

王朝時代から続いてきた金細工の歴史は、戦争で一旦途切れたそうです。その歴史を1960年代に復活させたのが、健次郎さんの父親である六代目の又吉誠睦(せいぼく)さん。ほんのわずかな資料から、ジーファーや房指輪などを現代に蘇らせたといいます。

この小さな銀色の粒が原料である銀。

銀の粒を目方で計った後に高温で溶かし、型枠に入れて四角い棒状に整形。そこから金槌で少しずつ叩きのばして、ジーファーや指輪などそれぞれのかたちをつくっていきます。何度も何度も叩くことで、美しい銀の輝きが生まれるのだそう。

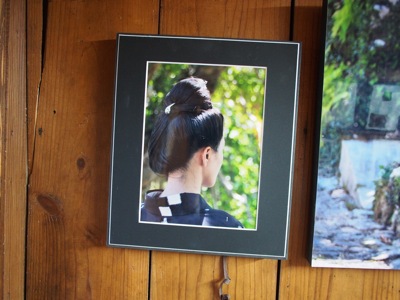

女性の立ち姿を表したといわれるジーファー。昔は身分によって使うかたちが決まっていたようで、頭や首にあたる部分の大きさや角度などが微妙に違っています。シンプルながら、銀を叩く力も必要なうえ繊細な技が必要とされるのでジーファーを作るのがいちばん時間もかかり難しいそう。

こちらが房指輪。桐の箱に入った原型房指輪はモチーフがかなり大きく作られていたようです。

身に付けるとシャラシャラという心地いい音が。

身に付けるとシャラシャラという心地いい音が。

ひとつひとつのモチーフがまたとても繊細で美しいのです。

伝統をまもるということ

こちらが金細工又吉家の七代目である又吉健次郎さん。1931年生まれの御年82歳。

とてもやさしく、茶目っ気たっぷりの気さくな方です。そして驚くほどお肌がツヤツヤ!

ちなみに健次郎さんに抱っこされているのは、最近拾われてきた犬の銀太くん。この家ならではの素敵な名前をつけてもらったラッキーボーイです。

とてもやさしく、茶目っ気たっぷりの気さくな方です。そして驚くほどお肌がツヤツヤ!

ちなみに健次郎さんに抱っこされているのは、最近拾われてきた犬の銀太くん。この家ならではの素敵な名前をつけてもらったラッキーボーイです。

取材に伺った時間には既にお仕事を終えていたようなのですが、お願いをして作業場に座っていただきました。いつまでも眺めていたい美しい光景です。

カン、カカン、カン、カカン、カン、カン、カカン。

リズミカルに響く、銀を叩く音。昔はあたり一帯に王府の命を受けた金細工師がたくさんいたといいます。この美しい音色が町のそこかしこから聴こえてきていたのでしょうか。

リズミカルに響く、銀を叩く音。昔はあたり一帯に王府の命を受けた金細工師がたくさんいたといいます。この美しい音色が町のそこかしこから聴こえてきていたのでしょうか。

健次郎さんはジーファーを打つときの音がいちばん好きだと言います。

「これは、自分は平和の音だと思っている。 こんな音を聞きながら飯食っていってる人は自分くらいじゃないかなと思うよ。」

「これは、自分は平和の音だと思っている。 こんな音を聞きながら飯食っていってる人は自分くらいじゃないかなと思うよ。」

「父は代々の流れで家長制度でもう生まれた時からやってきたけど、僕は40歳から。

ある意味、父で終わりそうというのを引き継いだからね。

40年ってすごいよ。本当はもっと早くに、若い時からやればよかったな。

“父にはかなわない、師匠にはかなわない”って、だいたいみんなそう言うけどね。

謙虚に聞こえるからあまり言いたくないんだけど。でも本当にそうなんだよ。本当に。

これは謙虚でもなんでもなく。」

ある意味、父で終わりそうというのを引き継いだからね。

40年ってすごいよ。本当はもっと早くに、若い時からやればよかったな。

“父にはかなわない、師匠にはかなわない”って、だいたいみんなそう言うけどね。

謙虚に聞こえるからあまり言いたくないんだけど。でも本当にそうなんだよ。本当に。

これは謙虚でもなんでもなく。」

健次郎さんは若いころはずっと別の仕事をしていて、40歳の時にこの仕事を父の誠睦さんから継いだのだそう。それから40年あまり。先代たちは健次郎さんにとって超える存在ではなく、全く同じ位置に立つこと。それが金細工として一人前になる、ということだと教えてくれました。

たとえば芸大生たちに技術を教えると本当に上手なんだそう。デザイン力もあるし絵も描ける。そして芸術家やアーティストになりたいという志もある。でも、そうなると金細工とは違ってしまう。

たとえば芸大生たちに技術を教えると本当に上手なんだそう。デザイン力もあるし絵も描ける。そして芸術家やアーティストになりたいという志もある。でも、そうなると金細工とは違ってしまう。

「自分の個性で仕事をやるというのはあたりまえのことで、尊重して大事にしてほしい。

でもここ(金細工)は個性とは違うからね。ひとつの大きな流れのなかでやっているから。

同じようなことをずーっとやるって大変なんだよ。」

でもここ(金細工)は個性とは違うからね。ひとつの大きな流れのなかでやっているから。

同じようなことをずーっとやるって大変なんだよ。」

昔に返せるものづくりを

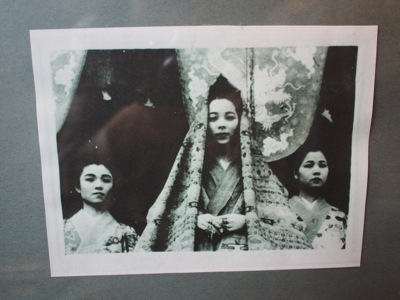

工房の壁には金細工を身につけた昔の女性の写真が飾られていました。

左の写真の女性が身に着けているのは婚礼の衣装。両方の手元には房指輪が見えます。

こちらも婚礼の写真。

健次郎さんはいつも ”彼女たちに返せるものを” という気持ちで作っていると言います。まったく同じ物を昔に返して、また向こうからももらう。おばぁたちと語り合いながら作ってるようなものだと。

健次郎さんはいつも ”彼女たちに返せるものを” という気持ちで作っていると言います。まったく同じ物を昔に返して、また向こうからももらう。おばぁたちと語り合いながら作ってるようなものだと。

「よく言うんだけど、「これは又吉健次郎が作りました」と言っても絶対貴重なものではない。

ここには又吉健次郎という名前は存在しない。

もちろん、代々の僕はいるよ。でも又吉健次郎という名前で出すものは何ひとつ無い。

誰が作ってもそれが代々のものである限りは一緒。

変化をつけて形を変えていくというのはみんながやるけど、本当の意味で残していくというのは難しいよね。」

ここには又吉健次郎という名前は存在しない。

もちろん、代々の僕はいるよ。でも又吉健次郎という名前で出すものは何ひとつ無い。

誰が作ってもそれが代々のものである限りは一緒。

変化をつけて形を変えていくというのはみんながやるけど、本当の意味で残していくというのは難しいよね。」

昔から受け継がれてきたまったく同じ形や工法で作り、それを正確に次の世代に受け継いでいく。それが金細工の仕事なのです。

「たとえばボクが結び指輪作ったとして、親父と同じものができたとする。

そしたら、まったく同じ音やリズムが出てるということだ。そうじゃないと同じものできないよね。

形になる以前のリズムでしょ。気持ちのリズムが無いとその音は出せない。

ボクのリズムではない。親父のリズム。作る以前の音を身体に入れてないとできないよ。

これ(指輪)が消えるということは、音が消えるということだ。」

そしたら、まったく同じ音やリズムが出てるということだ。そうじゃないと同じものできないよね。

形になる以前のリズムでしょ。気持ちのリズムが無いとその音は出せない。

ボクのリズムではない。親父のリズム。作る以前の音を身体に入れてないとできないよ。

これ(指輪)が消えるということは、音が消えるということだ。」

「音」そのものが昔のリズムを伝える、語り部的な存在。

しかし、その「音」が健次郎さんの代で途絶えてしまうかもしれません。

お弟子さんは数名いるものの、ずっと金細工として健次郎さんの後を継ぐ人がまだ現れていないそう。

しかし、その「音」が健次郎さんの代で途絶えてしまうかもしれません。

お弟子さんは数名いるものの、ずっと金細工として健次郎さんの後を継ぐ人がまだ現れていないそう。

カン、カカン、カン、カカン、カン、カン、カカン。

いつまでも聴いていたい心地良い「音」が、どうか次の世代にも残っていくようにと願ってやみません。

そして一人でも多くの人に、特にウチナーンチュに、あの「音」を聴いてほしいと思います。

いつまでも聴いていたい心地良い「音」が、どうか次の世代にも残っていくようにと願ってやみません。

そして一人でも多くの人に、特にウチナーンチュに、あの「音」を聴いてほしいと思います。

なんと、八重山にも房指輪が?

ところで後日、八重山諸島の竹富島を訪れた際に『喜宝院・蒐集館(きほういん・しゅうしゅうかん)』という民俗資料館に立ち寄ったのですが、なんとここで、さきの房指輪によく似たものが展示されていたのです。

昔のお金や民具、神司が祈祷の際に使用する道具など、様々な貴重な資料が並んでいるなかに…

ジーファーと並んで「琉球ふつら指金」と書かれたものが。

金細工またよしで作られている房指輪と比べ、房飾りの数も少なくシンプル。八重山でもこのような房指輪が使われていたのでしょうか。または、那覇から八重山に来た女性が置いていったものなのでしょうか。いずれにせよ、かつて沖縄の女性が大切に身につけていたであろう美しい指輪でした。

金細工またよしで作られている房指輪と比べ、房飾りの数も少なくシンプル。八重山でもこのような房指輪が使われていたのでしょうか。または、那覇から八重山に来た女性が置いていったものなのでしょうか。いずれにせよ、かつて沖縄の女性が大切に身につけていたであろう美しい指輪でした。

金細工またよし

〒903-0804

沖縄県那覇市首里石嶺町2-23-1

※付近に案内看板あり

TEL/FAX:098-884-7301

営業時間:月~土曜日/10:00~17:00ぐらい

http://www015.upp.so-net.ne.jp/kanzeiku/

http://kanzeiku.shop-pro.jp/

〒903-0804

沖縄県那覇市首里石嶺町2-23-1

※付近に案内看板あり

TEL/FAX:098-884-7301

営業時間:月~土曜日/10:00~17:00ぐらい

http://www015.upp.so-net.ne.jp/kanzeiku/

http://kanzeiku.shop-pro.jp/