いちいち名札がついている

こういうやつのことです

これが月桂樹かー

ふだん街路樹が何の木かとかあまり気にしてないけど、こういう札がかかっていると「ふうん、これが月桂樹か」と思う。それで10秒後には忘れる。そのくらいのささいな「ふうん」だ。「これが月桂樹か!」「香辛料のローリエはこんな木だったのか!」「これだけあればポトフ作り放題!」「直接かじりつきたい!!!」等とテンションがグイグイ高まっていく…、なんていう経験はあまりない。というかいちどたりともない。

なんたって札が小汚い

消えかけているケースもある

しかしいちど気になって見始めると、この札が至る所にあることに気づく。街路樹、公園の木、ショッピングモールの植木、学校の植栽、市役所の中庭…。

ここでひとつの疑問が沸いてくる。

「みんなそこまで植物の名前が知りたいのか(あるいは、知らせたいのか)?」

いちいちついてる

これにいたっては1本の木に2つも書いてある。ほんとにそんなに知らせたいの!?

日本人の血が名前を書くのでは

そこで、考え至ったのが記事タイトルである。木を植えたらついつい名札をつけてしまう、これは日本の文化なのではないか。知りたいとか知らせたいとか、教育的配慮とか、そういう意識下の問題ではない。無意識の領域で、日本人の血がそうさせているのではないか。

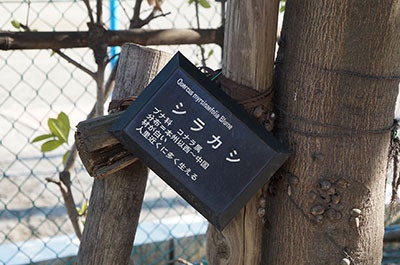

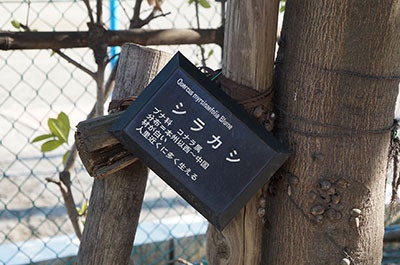

植物の名前だけでなく、科も書いてしまうところまでが血

自然を愛し、四季折々の草木を楽しむ豊かな日本人の感性、そして幼少期から行われる「自分の持ち物には名前を書きましょう」という教育、それらが複雑にからみあい、こういった文化を形成しているのではないか。

サクラと木の名札、日本の心の集大成のような一枚

検証のためバンクーバー在住の知人に聞いてみたところ、「こちらではあんまり見ない気がします」とのお返事をいただいた。

サンプル数ひとり、しかも語尾に「気がします」がつく程度の確かさだが、これは(この記事を円滑に展開させるために)大変重要な証言である。この先、街路樹の名札は日本人の血、という前提で話を進めさせていただく。

日本初の街路樹

日本人の心といわれる街路樹の名札(もうあたかも一般常識みたいに言っているが)。そのルーツを見極めるため、我々取材班は(一人だが)、日本初の街路樹が植えられたといわれる銀座へと飛んだ(電車移動だが)。

銀座といえば柳

銀座には1874年に日本初の街路樹としてサクラや松などが植えられたが、すぐに全部枯れたという。僕はこの話が大好きだ。日本初!という微笑ましい話題に対して、完全に無慈悲なオチがついていてグッとくる。

で、仕方なく代わりに植えられたのが柳。サクラや松を植えるには土地に水分が多すぎたため、湿地に適応した柳が植えられたらしい。

※街路樹は横浜の方が先という説もあるが少なくとも東京では初

その柳につけられた名札を見に来たのだが、残念ながら名札は見つからなかった。

あったのは謎の暗号のみ

もしかしたらまだ心の整理ができていないのかもしれない。本当はサクラが植えたかったのに…、という思いから、まだここに「ヤナギ」の札を掲げることができずにいるのかもしれない。

それを裏付けるかのように、サクラの木にはしっかりした札がついていた。

木とは独立して立っている豪華ぶり。

74年にはすぐに枯れたサクラが、平成4年の園芸技術ならこうやって立派に立っていられたんだな、と思うと単なる街路樹もとたんに感慨深く思えてくる。

街路樹ではないが、1本だけ名札のついた柳もあった。

道路の反対側から見てもいかにも立派なこちら

シダレヤナギか(この点、特に感想がない)

裏に回ると寄贈者の名前が

このシダレヤナギは、路上ではなく小さな広場みたいなところに植わっていた。

自治体の街路樹担当の職員はまだヤナギに対して心の整理がついていないが、この木の寄贈者=ないす会(いい名前)の人たちはそういったわだかまりがないので、堂々と「シダレヤナギ」の名札をつけているものと思われる。

この堂々とした葉ぶり!

マロニエブランドの崩壊

ところで銀座にはマロニエゲートっていうショッピングビルがあって、東急ハンズが入っているので僕もよく行く。で、そのビルのある通りが

銀座マロニエ通りである。

この「マロニエ」について、意味はわかんないけどマカロニっぽいな、程度の印象しか持っていなかったのだが、急に核心が明らかになった。

マロニエが植わっているのか!

目から鱗が落ちた瞬間である。

マロニエが植わっているからマロニエゲート。こういう主張があるのなら、木にいちいち名札をつけたくなる気持ちもよくわかる。実際、この通りは他の通りよりも多くの名札を見かけた気がする。

誇らしげにマロニエ。トチノキに近い種類らしい。

これ全部マロニエなのか(いいね!)

ほら、こっちも!…あれ?

同じ木なのに。他の名札はみんなマロニエって書いてあるのに、空気を読まずにトチノキって呼んでる札がある…。

マロニエ通りの緻密なブランド作りがこの札一枚で台無しになっている。情報統制の難しさを感じる一枚である。

※あとでよく調べたら、マロニエのことをざっくりトチノキと呼んでるのではなくて、この通りにはマロニエとトチノキ(別種)が両方混ぜて植えてあるらしい。「トチノキ」表記は正直の結果だ。ブランド価値よりも情報公開を優先した、優良コンプライアンス街路樹だった。

名札いろいろ

かつて名札と呼ばれた板

ただの板かと思ってたら、こんな太陽の塔の顔みたいな中身があったのか。

実は写真の左側が園芸店で、街路樹に混じって在庫の木を置いてしまっている。巧妙。

が、名札の手作り感でばれる

札の右下、URLと番号が書いてあって、携帯でもっと詳しい情報が見られるらしい

植え込みの木に名札がついてるのは珍しい

と思ったらフェイク

これも2枚ついてるパターンだ

コインロッカーの鍵みたいなことになっている

もう、置いてある

洋服の値札みたいな感覚で

紙では心許ないと思ったのか、ラミネートを使用

急にポエティックに。

これ、調べたら1本で4色の花が咲く梅だそうです。すごい。

説明がなんか雑な気がする。「人里近くに多く生える」

(きこえますか……あなたの心の中に直接話しかけています……)

公園はもっとすごい

街路樹の名札ばかり見てきたが、公園の木の名札は木の種類も名札の量も、街路樹の比ではない。

密度がすごい

つくりも大胆

同じクスノキでも街路樹と

公園だと雰囲気が違う。

日比谷公園と新宿中央公園の2カ所にいってみたのだが、木の種類が豊富なのでそのぶん札も多く、札の作りも手作りだったり、凝ったものが多い。公園が管理している木にくわえて、地元の団体や周辺企業がボランティアで植物を植えているエリアもあって、それぞれでいろんな名札が見られた。

写真入りのもある

ポップ体

種のパッケージを使うと一気に畑っぽくなる

関係ないけどこの草、いつ見てもスケールがおかしい

面白かったのが、日比谷公園にあったこちらの名札。クイズになっているのだ。

開くと木の名前が出てくる

クイズの出題としてはかなりマニアックだと思う。かなりの難度を誇っていると思われるが…。

たまにネタバレされている場合もある

もっとも攻撃的ななネタバレ。この名札を見ずに木を見られた者だけが参加できる、ある意味、超難易度の高いクイズ

マルコ・ポーロに教えたい

東方見聞録でマルコ・ポーロは日本のことを「黄金の国」と呼んだといわれているが、実は「木に名札をつける国」でもある。日本といえばスシ、カラオケ、キノナフダ。そのくらいのレベルまで、日本の心・木の名札を浸透させたい。(本当は外国にもあったらごめん)