由来

大名行列の歴史は古い。頂いた資料によると、明治44年(1911)に競泳大会の余興として行われたのが最初で、大正2年(1913)から行事化されたという。

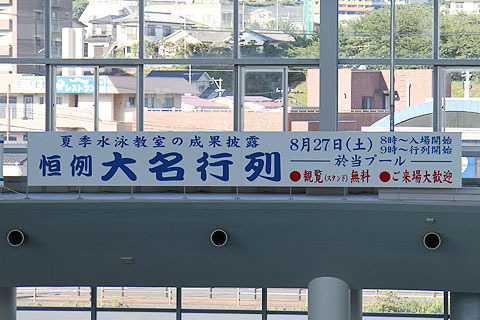

場所は長崎市民総合プール

プールサイドに御輿。

なぜプールで御輿?かといえば、そのルーツは「江戸時代、肥後・細川藩の参勤交代の行列が道中難所の大井川を渡る時、小堀流踏水術を以て泳ぎ渡ったとの記録から、往時のありさまを再現したもの」とのこと。

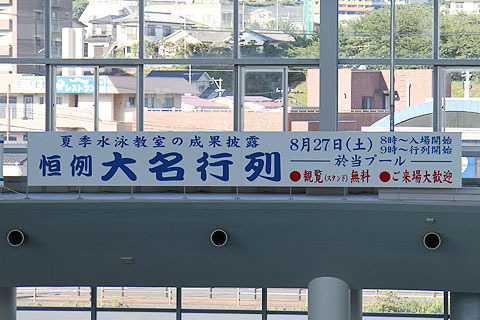

夏季水泳教室の成果披露の一環として行われる大名行列。

大名行列は、夏季水泳教室の成果発表会の一環として、長崎市の市民プールにて行われる。

この水泳教室は、長崎の小学生のほとんどが通ったことがあるものらしく、聞く人聞く人誰もが 「ああ、行ったねぇ。」と言うほどの超定番。

小2のうちの子供にも今年通わせた。申し込みをして、お金を払いに行った時にもらった名札が木札で驚いた。

名札が木札。表は手書き、裏は焼き印(長崎市の市章である五芒星)。ねずみ島時代から変わってないんじゃないだろうか?

この水泳教室は、昔は「ねずみ島」と呼ばれる島で行われていた。当時の様子は

こちらのサイトに詳しく書いてある(これにはものすごい衝撃を受けた)。

が、埋め立てによりねずみ島は海水浴ができなくなり、昭和48年に今の市民プールへと移ったという。

「ねずみ島伝承」の立て札も。「皇后島」というのはねずみ島の正式名称である。

男は締め込み姿。

泳ぎながら習字をする

最初は大名行列に参列するにはまだ技術が足りない子供たちの練習風景から始まる。

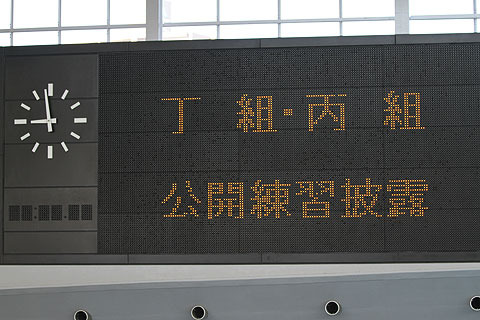

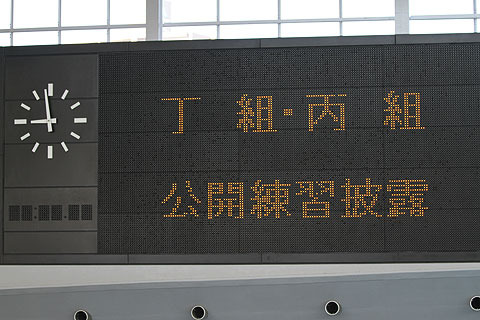

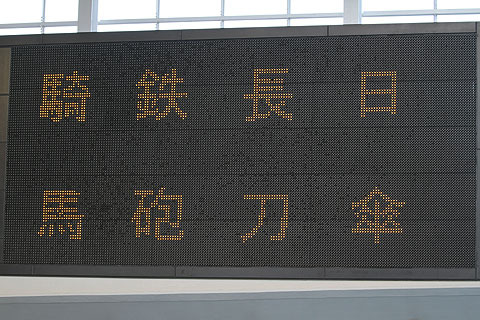

丁組・丙組 公開練習披露

さすが、木札を使い続けるなど伝統を重んじているだけあり、電光掲示板の文字も「丁組・丙組」だ。

と思いきや…

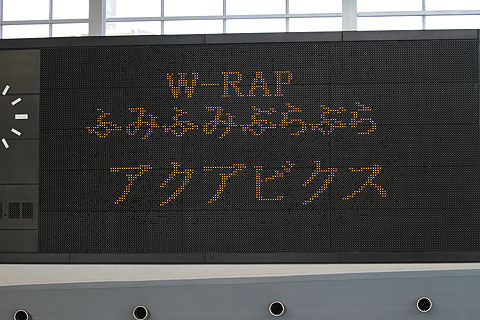

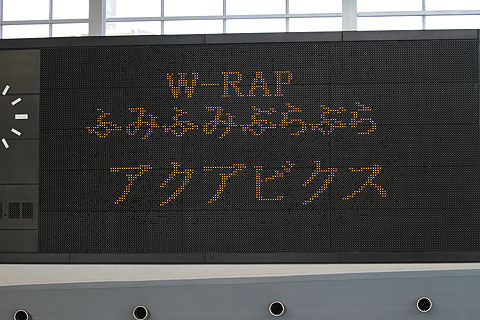

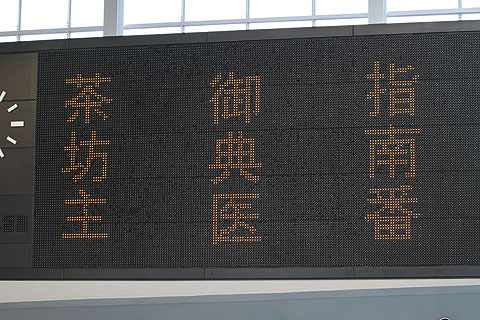

W-RAP ふみふみぶらぶらアクアビクス

次に来たのは英語とカタカナ後。

伝統を重んじるだけでなく、新しい文化も積極的に取り入れる。

アクアビクス。

アクアビクスが終わると、御輿が移動。

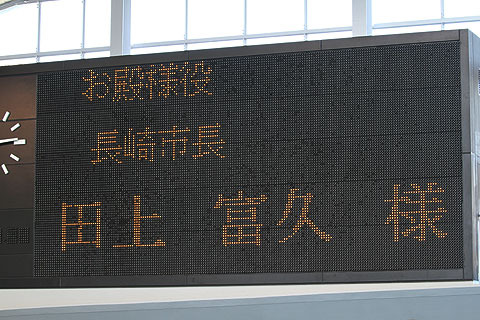

お姫様とお殿様が正面に陣取った。

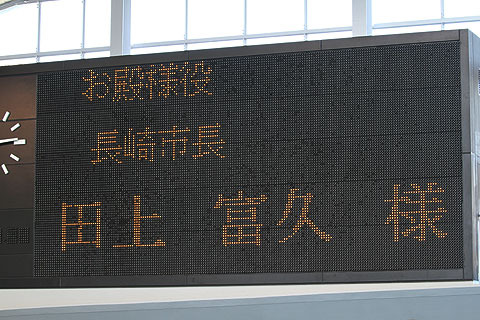

お殿様役は長崎市長。

プールサイドを御輿が移動するという、なかなか見られない光景。

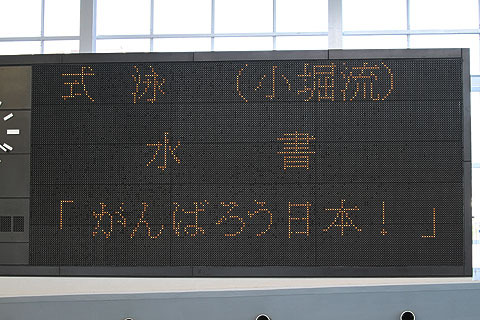

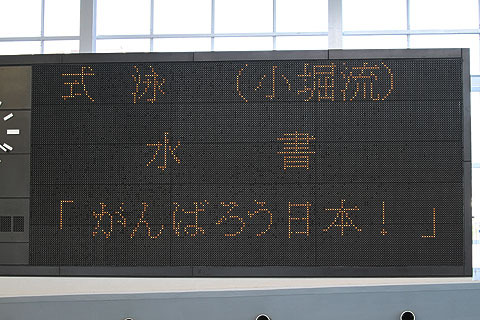

水書 「がんばろう日本!」

続く演目は、「水書」。

なんと、泳ぎながら字を書く。

立ち泳ぎしながら、筆で字を書く!

がんばろう

日本!

ポイントは立ち泳ぎをしながらこれらを行っていること。

これは小堀流踏水術という日本古来の泳法で、いわゆるクロールとか平泳ぎといった泳ぎ方とはまったく異なる、実用性重視の泳ぎ。(とはいえ水の上で字を書くことに実用性があるのかないのかはよくわからないが…)

が、まだまだこんなもんじゃない。

どばーん!!

これは、何が起こるか分からずカメラが間に合わなかったのだが、両手足を紐で縛られた子供が大人2人にプールに投げ込まれた瞬間。

およそ水泳教室の成果発表会とは思えない光景(全部そうだが)に驚いていると…

ハリウッド映画のようだ。

そのまま岸まで泳ぎ切り、市長扮する殿様にねぎらってもらっていた。

写真はすでに足の紐をほどいた後だが、泳いでる時は足も縛られていた。

空銃発火

弾は入ってない(と思われる)が、火薬はちゃんと入っていてバーンと音がする。

そのまま水につけないように戻っていく。戦国時代であれば、かなり敵の意表を突く技ではないだろうか。

足を着いているかのよう

続いては、「抜手游」という泳法。

まるでプールの底を歩きながらクロールの真似をしてるかのようだ。がコレ、足は当然浮いており、立ち泳ぎをしながら進んでいる。

あまりにも安定しているのでまるで足を着いて歩いているように見えるのだ。

この動画だと、アングル的に足が浮いてる様子がよくわかる。こんな泳ぎ方があるなんて、(話には聞いたことがあったが)ステキだ。

水泳のオリンピック種目って、50m・100m・200m・400mと距離を変えただけのものが幾つもあるが、そんな同じようなものをやるよりコレをオリンピック種目にすべきじゃないか?と強く思った。

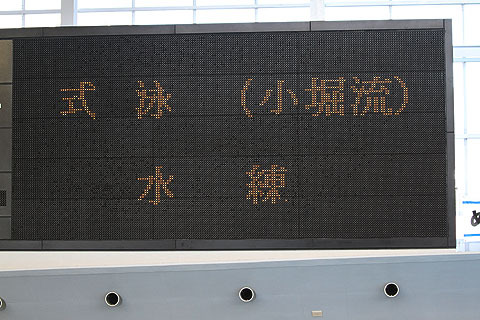

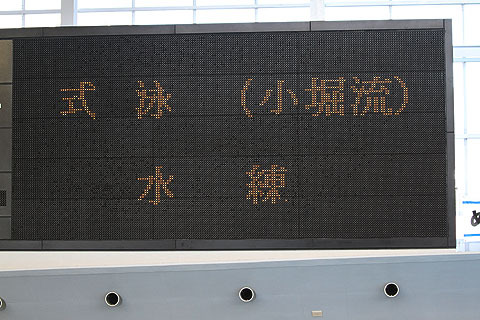

水練

一緒に見ていたかみさんが一番驚いたと言っていたのが、忍者のように波一つ立てずに水中に潜り、潜水で何十メートルも移動してまた出てくるもの。

波がまったく立たないので、潜っている間はまるで消えたように見え、思いもよらないところから出てくる感じがたしかにすごかった。

写真では伝えにくいが、潜水で長距離移動、出てきたところ。

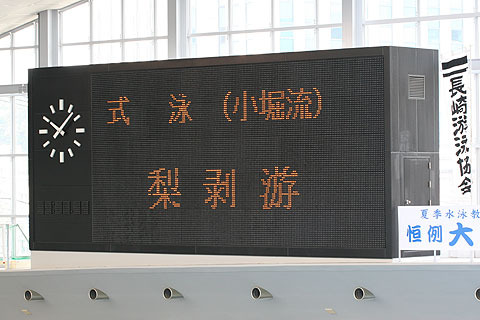

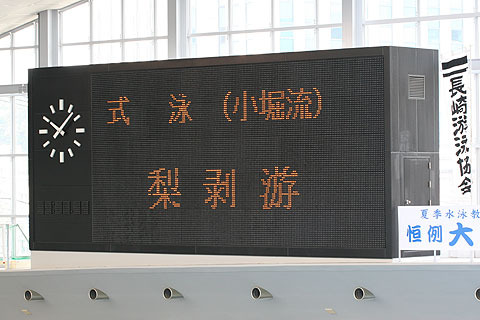

ちなみに私が一番感銘を受けたのは、これは今年はやらず数年前見に行った時のものだが、梨を剥くやつ。

梨剥游。なんでもアリな感じのタイトル。

なんと、立ち泳ぎをしながら梨を剥くのだ。

梨とナイフはお盆に乗せて運ばれて来たものを水上で受け取って剥き始める。この様式美的なところも素晴らしい。

そしていよいよ、クライマックスの大名行列へと進む。

いよいよクライマックス

大名行列は御輿だけでなく、道具持ちや供廻りも数多く登場する。

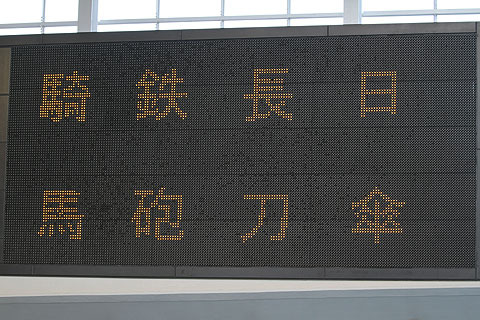

騎馬、鉄砲、長刀、日傘

鉄砲をかついだ子供たち

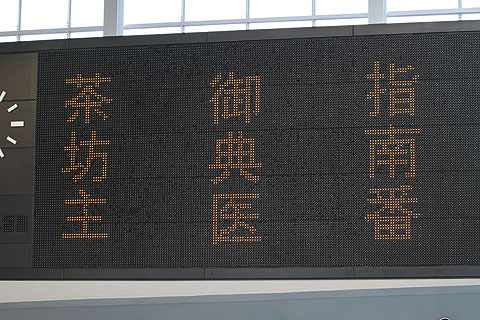

茶坊主、御典医、指南番

槍や長刀、吹き流しなどを携えた子供たちが続々とやって来る。

そして殿様を乗せた御輿がプールへ。

プールに足を着いて歩いてるとしか見えないが、立ち泳ぎしながらなのだ。

こちらはかわいいお姫様。

先ほど水上で書かれた「がんばろう日本」の文字も再登場し、フィナーレ。

御輿は近くで見るとけっこうな迫力。

立ち泳ぎ覚えたい

というわけで、古式泳法および立ち泳ぎの凄さを目の当たりにした大名行列だった。

私は水泳が苦手で、また積極的に練習したいとも今まで思ったことがなかったが、この立ち泳ぎは自分もできるようになりたい!と思った。息継ぎをしないでいいし、泳ぎながらおにぎりを食べたりできるのもいい。

ちなみに、多くの長崎人が子供の頃この水泳教室に通ったということは、ひょっとして「長崎人はみな立ち泳ぎができる?」と思って周りに聞いてみたところ、ほぼ全員「できない」との回答だった。

そういえば小2のうちの娘も、今年はずっとクロールの練習をしてたと言っていた。立ち泳ぎを教えてもらうのはまだまだ先のステップなのだろう。