たしかに炊飯器は、ヘルメットに似ている。

ダフトパンクのヘルメットみたいだ。ヘルメットというか顔に似ている。

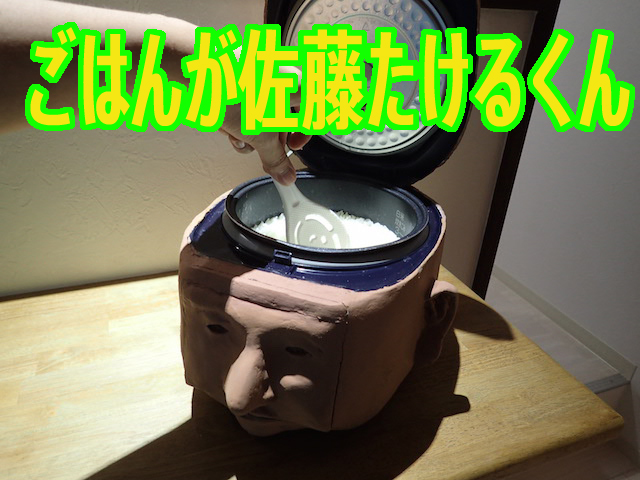

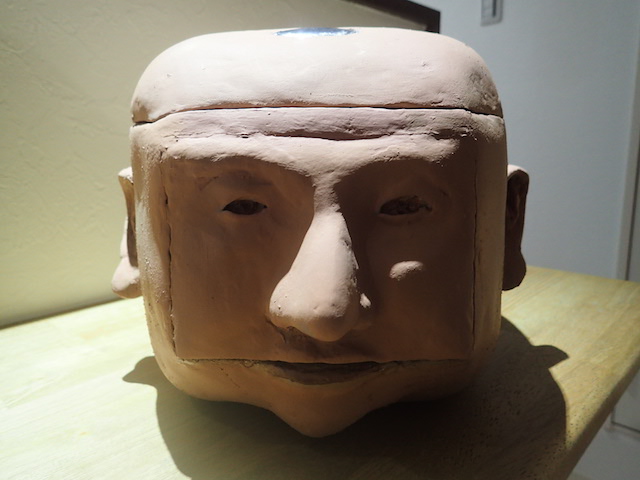

そんなわけで作ったのがこちらになります。

そんなわけで作ったのがこちらになります。

名前もつけてみました。

よろしくお願いいたします。

伝えたいことは以上でございます。

でも夏休みもはじまったことですし、小学生は夏休みの自由研究に頭を悩ませていることでしょう。そんな時、顔型炊飯器なのです。作り方をご紹介させていただきますね。

でも夏休みもはじまったことですし、小学生は夏休みの自由研究に頭を悩ませていることでしょう。そんな時、顔型炊飯器なのです。作り方をご紹介させていただきますね。

顔型炊飯器の作り方

まず、炊飯器を用意する。

取っ手をもぐ。

プロダクトデザイナーの人に聞いた話なのだが、炊飯器は日本独自の商品なので、海外のデザイン要素が入ってこないらしい。

たしかに掃除機で考えてみるとダイソンが出た後は、それっぽいデザインが増えた機がする。そんなわけで「日本のデザイン感」がもろに出る製品ジャンルだそうです。

たしかに掃除機で考えてみるとダイソンが出た後は、それっぽいデザインが増えた機がする。そんなわけで「日本のデザイン感」がもろに出る製品ジャンルだそうです。

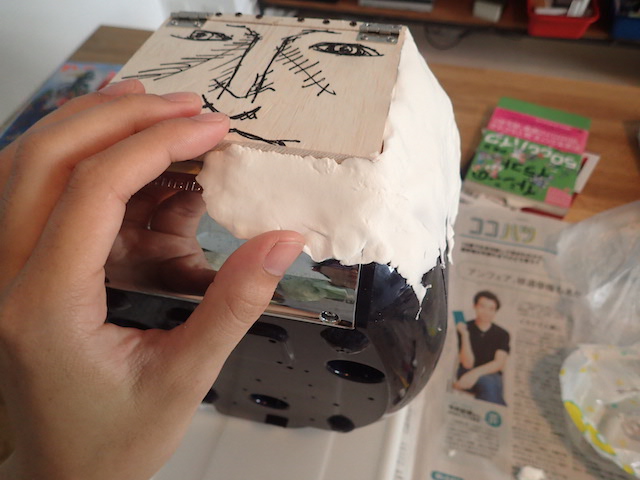

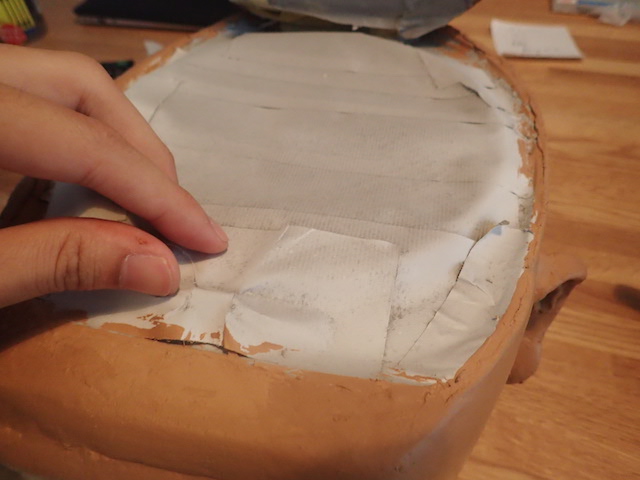

マスキングテープで覆う。

そんな素敵な炊飯器。我が家には1台しかない。壊れては困るので、釜を入れる内側の部分などをマスキングシート覆った。

蝶番をとりつける。

炊飯ボタンなどの操作ボタンを紙粘土で覆ってしまうと、ごはんが炊けなくなる。蝶番をつけた木の板と炊飯器を、インパクトとネジで固定する。炊飯ボタンを押す時だけ、パカっと開けて使うわけだ。

次は、紙粘土の食いつきがよくなるように、荒い目の紙やすりで傷をつけよう。

次は、紙粘土の食いつきがよくなるように、荒い目の紙やすりで傷をつけよう。

とりかえしのつかない感。

紙粘土を貼り付けていく。

10分くらい触っていると、指先にこびりついている紙粘土がガチガチに固まって、制作物の表面にキズがついてしまう。定期的に手を洗うと制作がスムーズだ(極力役に立つ情報を盛り込もうと努力しています)

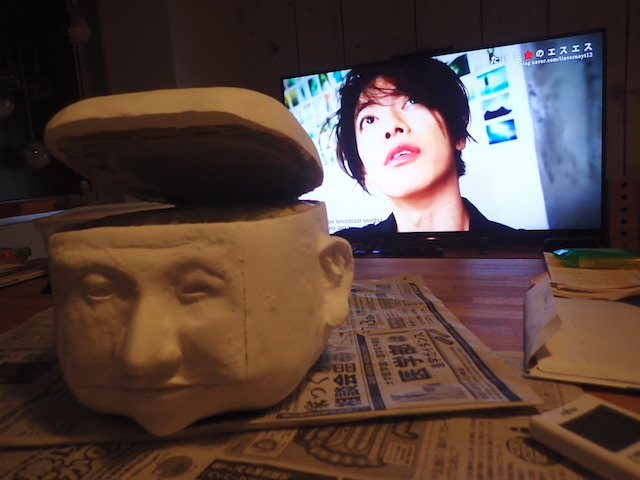

だいたい形ができた!

紙やすりで表面をやすってキレイにする。

原型ができたので、サーフェイサーをふりかけて下地を作る。

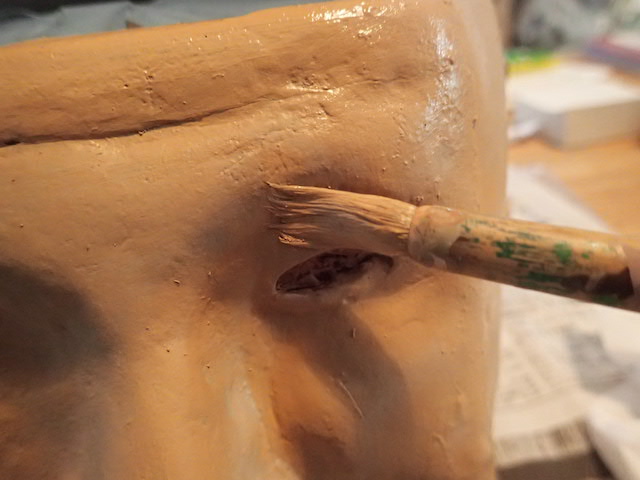

表面の色つけは絵の具と筆。あれ……?

想像してたよりも怖い。

マスキングをはがせば……

完成~

ぬらりひょんにちょっと似ている。

「ワタシ、オコメがタケマ~ス」

ごはんを炊いてみよう

見た目はちょっと怖めだが、炊飯器としての機能はばっちりなはず。

お米をといで、お釜をセット。

蝶番をあけ、

炊飯ボタンをON!

しばし待つ(写真はすやすやと眠る我が家の亀です)

時折、「ボコっ」、「ボコっ」と不穏な音がする。

蒸気がこもっているのだろうか、不安だ。

もしかして、私は爆弾を作ってしまったのではないだろうか。クラスター爆弾よろしく、コシヒカリが体中に突き刺さって死にやしないだろうか。

すると「ピー」という炊き上がりを知らせる電子音がなった。

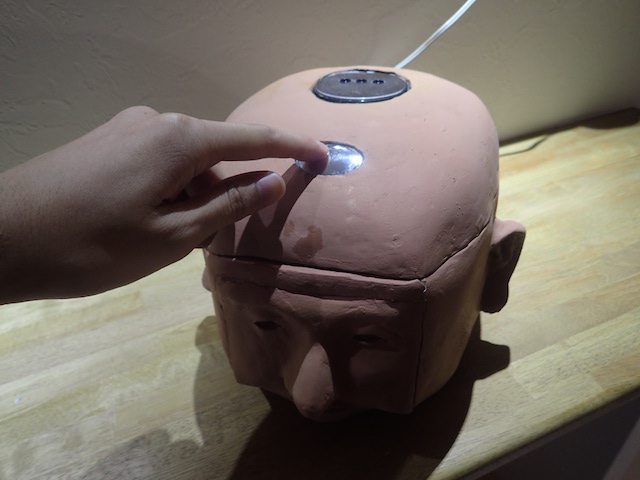

おでこのボタンを押して、開けてみる。

もしかして、私は爆弾を作ってしまったのではないだろうか。クラスター爆弾よろしく、コシヒカリが体中に突き刺さって死にやしないだろうか。

すると「ピー」という炊き上がりを知らせる電子音がなった。

おでこのボタンを押して、開けてみる。

パカー

映画「トータルリコール」っぽくてカッコいい。お米の状態はどうか。

ふっくらとしたツヤのあるごはん。

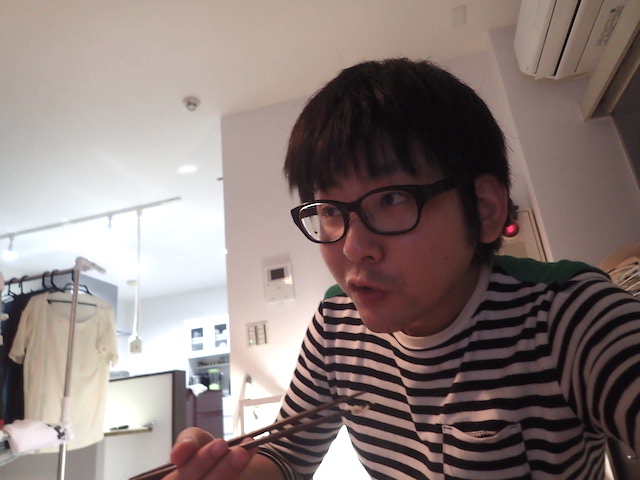

果たして味はどうだろう。一口食べてみよう。

普通~

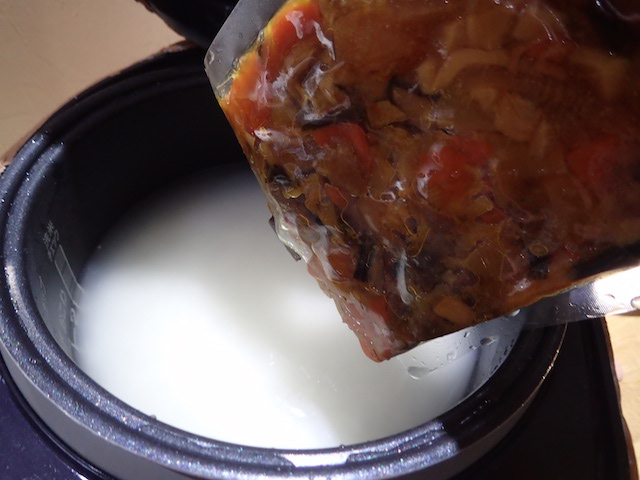

せっかくなので、炊き込みごはんも作ってみよう。

具材を入れて、炊飯ボタンをON!

上手に炊けているだろうか。開けてみる。

醤油の香ばしい香りと、あまいごはんの匂いがあふれ出す。

味はどうだろうか。一口食べてみよう。

普通~

現在妻は実家に帰っているのだが、写真でこの炊飯器の画像を送ったところ、「何を考えているのか、誰が使う道具だと思っているのか」と冷静に怒られた。「炊飯器は買い換えます」と伝えると許してもらえた。たけるくんより妻の方が怖かった。夏休みの宿題にしようと考えている小学生は、お母さんの了承をとってから制作に入ってほしい。