キーワードは「伊勢神宮近辺」「川沿い」「百円」

まず、出発前にネットで検索をした。蔵のような場所で、陶器がたくさんあったのは覚えているものの、いったいなんの店だったのかこれっぽちも思い出せないのだ。

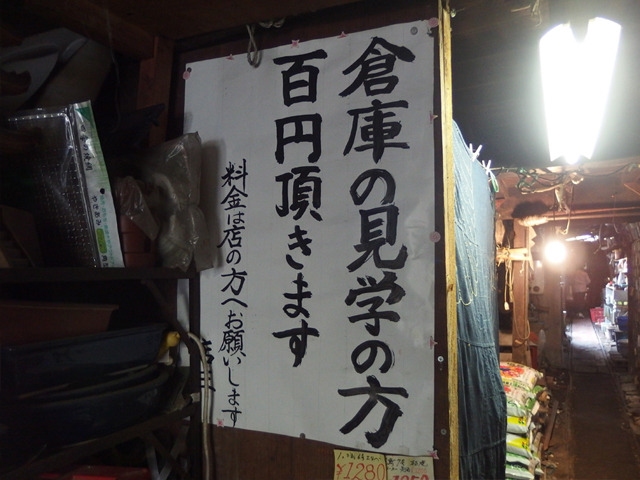

キーワードは「伊勢神宮近辺」「川沿い」「見学料百円」ということだけだった。しかし、その三つで、『和具屋』という店名を発見。ネットすげーなー。

見落としがちな『博物館』。そしてこの左奥を目を凝らしてみていただきたい。トップの画像で載せた「倉庫の見学の方、百円頂きます」の文字が! 商売根性ゼロすぎやしませんか……。

なんら変哲もない、フツーの店構えと見せかけて……。

創業三百年。十五代目の大西さんはご謙遜のカタマリ

館長をつとめる奥様に見学料を支払い、途中で裏(?)館長コトご主人の大西さんにお越しいただいた。

――お話、うかがってもよろしいですか?

「いいけどさ、なんにもないよ。古いだけでさ、ゴミばっかりだよ」

うわー! これだ。この声と謙遜のアラシ! たしかに以前お話してくださった大西さんだ。ゴミばっかりと仰っているものの、なんだかすごそうなお宝が次々に顔を出すマジックなのだ。

「いいんか?」「もちろんです。ありがとうございます!」まったくお変わりない大西さんに、思わず顔がほころぶ。

――以前お伺いしたとき、お聞きしたんですけど、こちら、当時商品を運んでいたトロッコのレールですよね?

「そうそう。あ、前も来たの? これはね、だいたい64mくらいあるね。前はもっと、この倍くらいの奥行きがあったんだけどね」

往事の商いの様子を今に伝えている貴重なレールが足下に。三百年の過去に思いを馳せ、妄想もふくらむ。中にはおびただしい陶磁器の数が……。

生業は陶磁器問屋。

元々は、交通の便も発達していないころ、お伊勢参りの参拝者の宿(当時はたくさんあった)に器をおさめていた。従業員もここで寝食を共にしていたという。

平皿空間。割れたモノからステキな絵皿まで。

壷などの空間だろうか……。んーわからない。

湯呑み、茶碗の数々……!

急須コーナー。地震が来たらいったい……。

いきなりなにか祀ってあった。投げやりなようだけれども、屋根もある。お酒も供えている。

――これは……なにを祀ってあるんでしょう?

「勢田川の洪水(おそらく昭和49年)で『水神さん』が流れちゃってね。それでここに勝手に移動したわけ。ちゃんと杉の木も入れかえてるよ」

オイオイオイなんだか感動的な話じゃないか。

勝手に! このカオスな空間で!

質素だからこそ気持ちの伝わるこういう間が好きでたまらない。しかも人知れず地域の川の安泰を祈っているなんて。これこそが本来の神聖な場ではあるまいか。小さな神様がそこに本当にいるような気がするじゃないか。

この際ハッキリ言おう。伊勢神宮より神々しいよコレ!

屋根裏(?)にみちびく階段もあった。右手に見えるのは大西さんがお孫さんの催し物のために描いたトーマス。う、上手い!

屋根裏も陶器のオンパレード。柱はすべて創業当時のまま。つまりアレだ、三百年! 天井の梁が見事で思わず口をあけて見てしまう。

まるで秘密基地。ワクワク感がとまらない

すさまじい数の陶磁器の中に、現在(過去も)の生活臭を漂わせるスペースがいくつかある。それを見つけるのも、この小ツアーの醍醐味なのだ。

「ミソ」と「ショウユ」は奥様自家製で購入したことはないとのこと。

水草のみで生きている金魚たちの水槽もこの倍ほどある。こちらも自家製ってことか。

コケそうになるのを注意して階段を上がると物干し場があった。

現役ではなさそうだ。昔の男衆に、扉は必要なかったのだろうか……。

新旧ゴチャマゼである。そのほかにも、おもむろにミカンの皮が大量に干してあったり、今でも活躍している洗濯機が置かれていたり。

「せっかくだから、ちょっと変わったもの見るか? たいしたことないけどな」

――うわーーー! ぜひっ!

大西さんはわたしたちが気付かなかった小部屋へ案内してくださった。コーフン度マックスだ。

まるで隠し部屋? と思わせるように突如部屋が現れた感じだった。

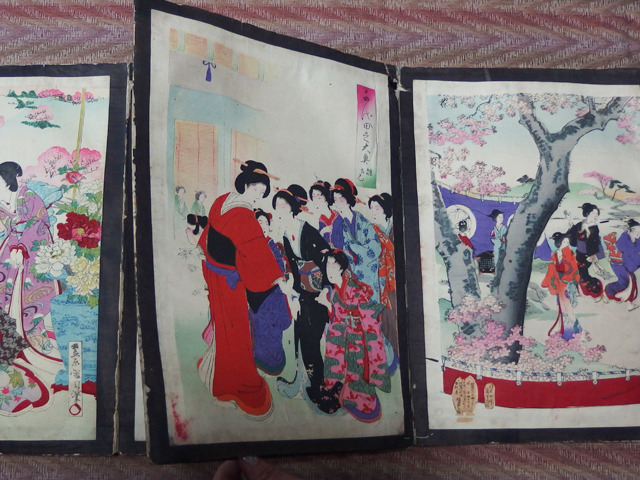

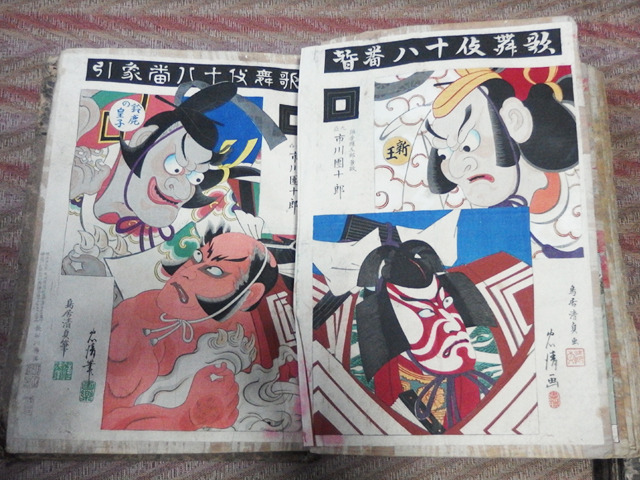

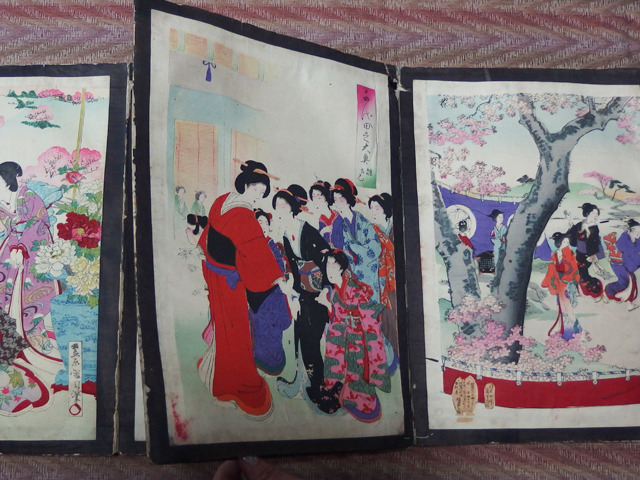

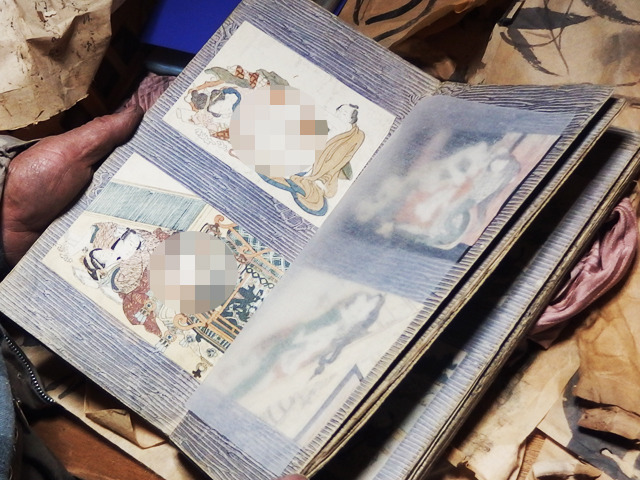

まずは「錦絵」。古市の遊郭で売られていたという。当時はこういう漢字だったのか……。

色鮮やかに残っている。主に「大奥」での風景や……。

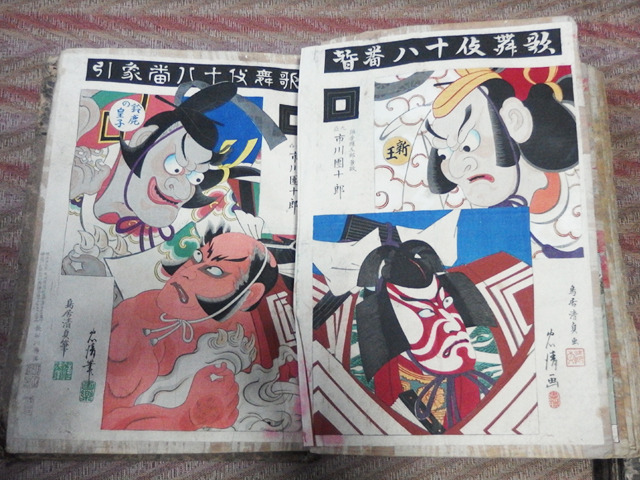

歌舞伎役者、力士など。それにしても、市川團十郎の目の大きさはやはり引き継がれているんだなあ…。昔の人にしてみれば、あの目力は驚異だったのではないだろうか……? どうなの?

このあとも、マニアには垂涎のお宝を拝見することになる。ポッケに入っていたお菓子をサクッと子供に渡すように、続々と出してくれた大西さん。

うっかりしていたが、よく考えてみたらコレ白い手袋しなくていいの? ってくらいのブツばかりだった。

「そう言えばこんなのも出てきたんだけどさ……」「なんすか? それ」

どうやらどこぞの絵師が寝泊まりして絵を教えていたらしい。私事だが、大好きな

仙がい和尚のタッチにどこか似ていてとても気に入ってしまった。

まだまだ出てくる。宝箱ならぬ、宝庫ならぬ、宝蔵だコレ

「あ、そうだ」とトーマスの下からおもむろに取り出したものは……。

なんと真剣! カンタンに取り出しすぎでしょ! これらが見つかったために、『銃砲刀剣類登録証』を取得したそうだ。(そのへんはしっかりしてるんだな……と感心してしまいました)

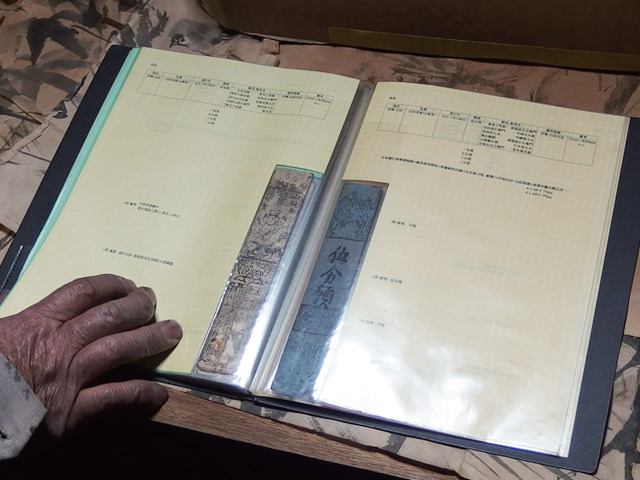

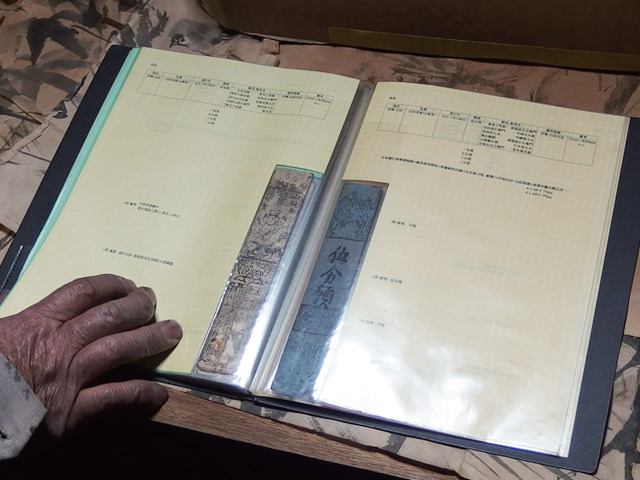

江戸、明治の銀貨。こちらは研究者や愛好家が訪れたさいに整理してくれるんだとか。

『羽書』は、日本最古の紙幣ともいわれている。それほど当時の伊勢が賑わっていて商いも活発だったということだろう。こちらもファイリングしてくれる研究者らがいるそうだ。彼らの目の輝きが想像できるではないか。

骨董ブームの時でさえ、販売の求めにはいっさい応じなかったとのこと。どうやらこれから先も、その気はないようだ。

「だってゴミだもん」

は? え? ええええーーーーっ!?

そうしてニヤりとする大西さん。奥に秘めた、本物のプライドというものを見た気がした。

江戸時代の土産物だった『根付け』。ほかにも色々あったが、とくに惹かれたのは八匹ものカエルがひしめき合っているこの一品。表情もそれぞれ異なり、コレクターでなくともたまらんものがある。

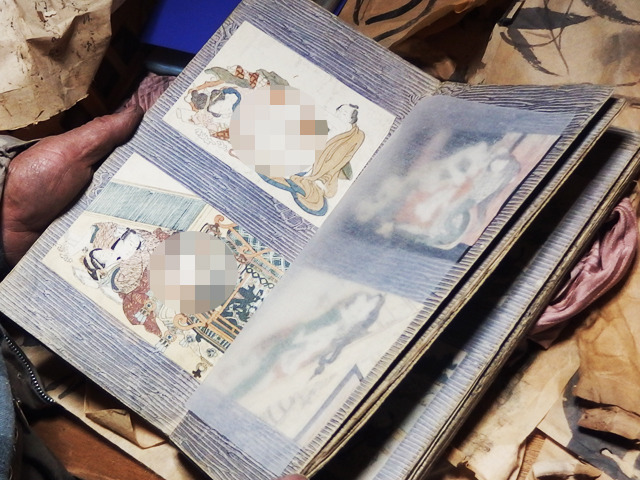

モザイクがかかっていることで賢明な読者ならおわかりだろう。そう、『春画』だ。ひょええー。マジかー。

思わず鼻血が出そうになった。

いや、性的な意味ではなく、こんなものまであるのかーーっ! という驚嘆で、だ。

「ほら今、東京で『春画展』やってるでしょ、それ行きたいんだよね」と大西さん。「ゴミ」だの「たいしたもんじゃない」と言いつつも、やっぱり浮世絵や骨董がお好きなんだな、と実感した瞬間だった。

『春画展』はわたしも行ったが、あまりにも混雑していて満足に鑑賞できなかった。見逃したみなさま、『和具屋』さんなら心おきなく堪能することが可能ですよ、しかも百円ポッキリで!(ただし大西さんのご気分によるかも)

親が娘に用意する嫁入り道具一式。保健体育の授業もYOUTUBEもない時代、ここに『春画』も潜ませ持たせるという。ほうほう……。

カメラに納まりきれない長さ。昔はこの倍はあったというから驚きだ。……というかもう驚きの連続だ。鑑定団がきたら大変なことになるぞコレは……。

入口もわかりにくいこの建築物の中に、これほどまでにワンダーが詰まっているとは誰も思うまい。

それを知ってしまったわたしはほくそ笑みたい気分だ。

ディズニーランドが未来の夢と魔法の国ならば、『和具屋』さんは過去の夢と魔法の国と言っても過言ではないだろう。まさに異次元空間だった。

なにより無欲で、あくまであっさりと『宝』を見せてくださった大西さん、その存在こそが大きなお宝ではないかな~と、たった今気付きました。(おそいよ!)

三百年前の……

小さな扉をあけてみたら、そこに便器があった。そんなわけはないのだが、三百年前の肥だめ……。臭う。たしかに臭う。しかしまったく悪臭という感じはしない。それどころか、脳内にはトロッコを走らせながら忙しく働く人々の映像が流れてきた。ああ、ワンダーだ。

和具屋

三重県伊勢市河崎2-19-32

営業時間 9:00~17:00(不定休)

伊勢市駅、宇治山田駅から徒歩10分~15分

見学料:100円

※川沿いと覚えていましたが勘ちがいで、川より1本入った道にあります。