新幹線の側壁とコンビニが隣接している街・千駄木

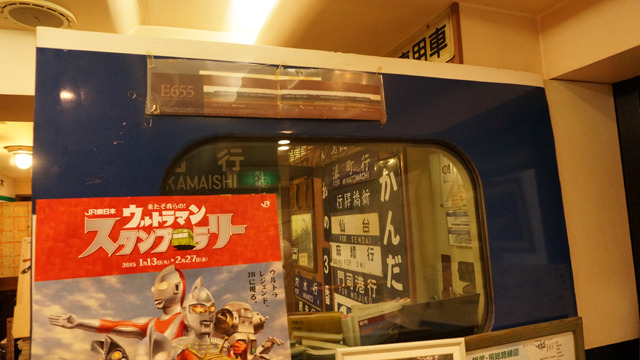

「千代田線・千駄木駅の1番出口を出て正面にみえるコンビニに行けば全てが分かる」とは友人の弁。赤いポプラの看板に向かって歩いていくと・・・・・・視界に飛び込んできたのは新幹線の側面だった。

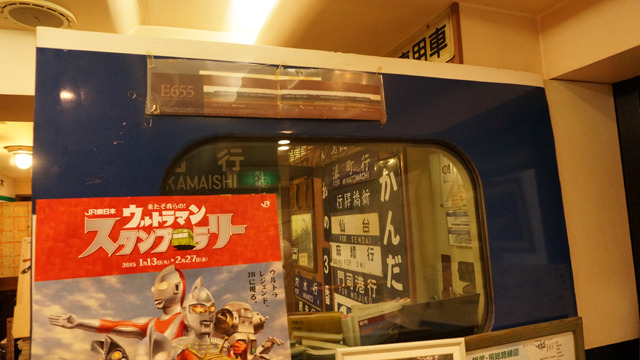

ポプラの看板と行き先表示板の奏でる摩訶不思議なハーモニー

住宅街に特急電車も驚いたが、コンビニの看板の向こうに行き先表示板と新幹線があるというのもまたスゴイ。近くを歩く人がこの風景に一瞥もくれないあたり、地元の人にとってはこのシュールな光景が日常の一部になっていると感じる。

入店するまでに何人も登場する謎のもじゃおじさん

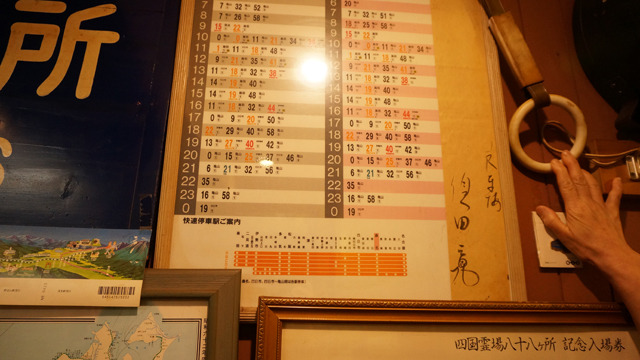

鉄製の門扉を開けるとギィィと音が鳴る。入口へと繋がる通路には時刻表、料金表、信号機がズラリ。

最寄り駅は地下鉄なのに、行き先表示板は中央線。ミステリー!

視線を上げると壁掛け時計の中からもじゃもじゃ頭のファンキーなおじさんが敬礼している。グッズがなければただのマンションのエントランスなのに、ちょっと(じゃないけれど)の飾り付けで遊園地のアトラクションに並んでいるときのような緊張と興奮の入り交じった気持ちになる不思議。

「コンニチハ、いらっしゃ~い」とアテレコしたくなる時計

のれんをくぐると、すぐ階段! 見上げると壁を埋め尽くすように貼られた時刻表、路線図などのプレートたち。階段の傾斜にあわせて貼られているので迫力がスゴイ。まだ入口に辿り着いていないのに既に興奮はピーク。

照明も相まって、わたしの興奮が写し出されたようなキラキラの階段。ロボットアニメのカタパルトのような高揚感!

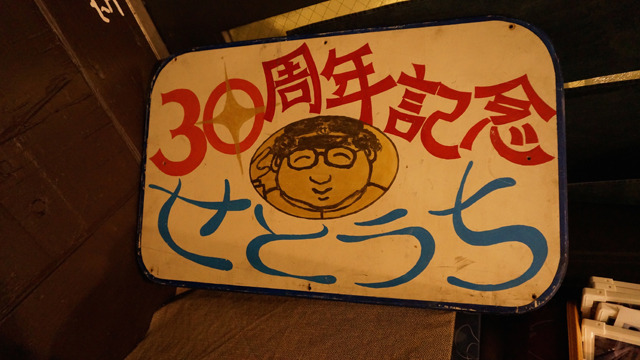

階段を上りきると、そこには色んなタッチのもじゃもじゃおじさんが待っていた。

学校の美術の授業を思い出すようなタッチのものから……

父の日にスーパーに貼り出されるようなかわいいタッチのものまで。もじゃもじゃ頭に黒縁メガネをがトレードマーク。

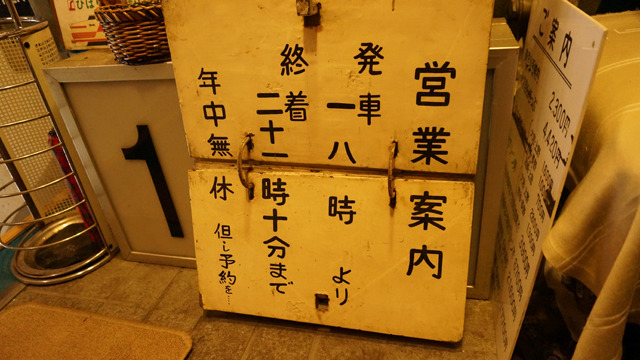

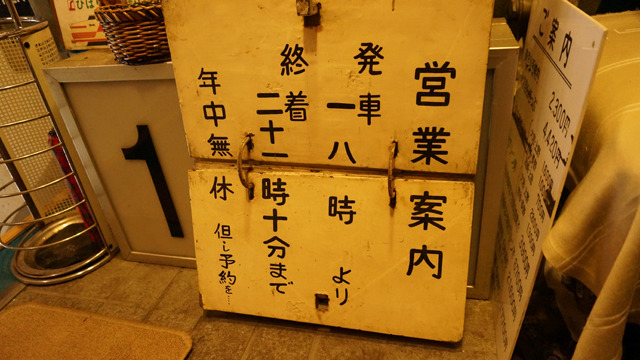

18時より21時10分まで。この営業時間に隠されたこだわりがたまらない!

「営業時間」ではなく「発車・終着」の表記。さらに18時から21時10分までという中途半端な時間設定。実はこれ、新幹線ひかり0系の東京~新大阪間の時間と同じなのです。営業時間だけで、このこだわり。店内に入る前からテンションはMAXときです。

テーブル以外は全て鉄道グッズ! ドアの向こうの桃源郷

いざ、店内へ。ドアを開けた瞬間、目に飛び込んできた光景に目を疑う。

目の前には新幹線の窓! 部屋in部屋、マトリョーシカ構造である

一見、普通のマンションのようなのにドアの向こうに新幹線の窓、さらに向こうには駅名板やら室内灯やらが所狭しと飾られている。これはあれだ、キャンピングカーを初めてみたときに似た興奮。外から見たら車なのに、ドアを開いたら部屋があるというギャップ!

カメラ片手に「うわ、あれも博物館で見たやつ」と騒ぐ不審人物を女将さんが迎えてくれた。お店を切り盛りするのは駅長・瀬戸内氏と30年以上の付き合いだったという服部さんと野本さん。

「出来る範囲で、続けられるところまでお店を続けたい」という。2人だけで切り盛りしているので、こちらのお店は完全予約制&1日1組での営業。「鉄子っていうわけではないけれど、ある程度は電車に詳しくなったのよ」と笑う。

――入口からお店までのあいだに、たくさん似顔絵があって驚きました。

「駅長の似顔絵ね。店の近くに藝大があるでしょう? そこの学生さんが描いてくれたの」

駅長とは、この店の創業者・瀬戸内健三氏のこと。店がオープンしたのは東海道新幹線が開業した昭和39年。自身の鉄道コレクションを人に見せる場所を作りたい、と瀬戸内氏が脱サラして始めたのだという。

氏が平成11年に亡くなり一時閉店したが、ファンの声に応え営業再開。女将さんを初めとする有志の方々によって営業されているのだそうだ。

足を進めると、新幹線の窓のむこうにはグリーン車のシートが。荷物置き用の網棚に室内灯と目に入るのは電車の備品ばかり。

客席は電車のシート、荷物を置くのは網棚(懐かしい!)。電車の座席をそのまま移設したようなつくりなのです。

この白熱灯の柔らかさ! 蛍光灯が多く使われる現在、あまり見られない室内灯

――今はもう走っていない列車の備品が展示されているのではなく、実際に使われているのが感慨深いですね。

「床も貨物列車に使われていた板なのよ」

お店に入ってすぐのところに書いてあった数字は貨物列車の番号だった

――照明、椅子だけでなく床まで・・・・・・。まさか天井も列車由来だったりしませんよね?

「天井はさすがに(笑)。オリジナルですが、新幹線の天井をイメージして作ったの」

――おぉ、確かに。見覚えのあるデザイン!

新幹線「ふう」の天井

営業時間、お店の備品、さらに店内BGMまで鉄道尽くし!

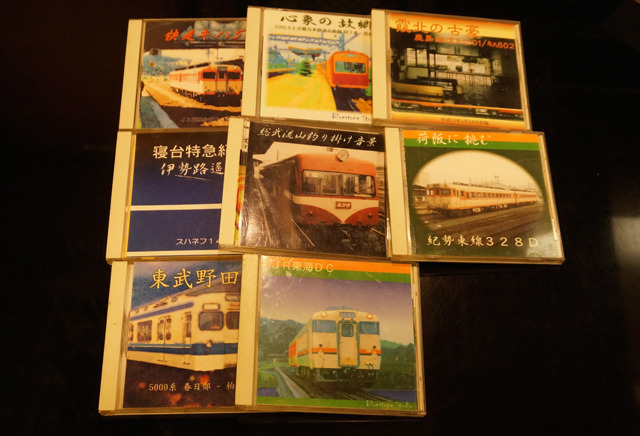

女将さんと話して一息ついて気付いたのは、店内に流れる音楽。レールを走る音、駅に停車するブレーキの音、乗降する乗客のざわめきや足音、それに被さるアナウンスの声。

――列車の走行音が流れていますが、これも駅長が録音されたのでしょうか?

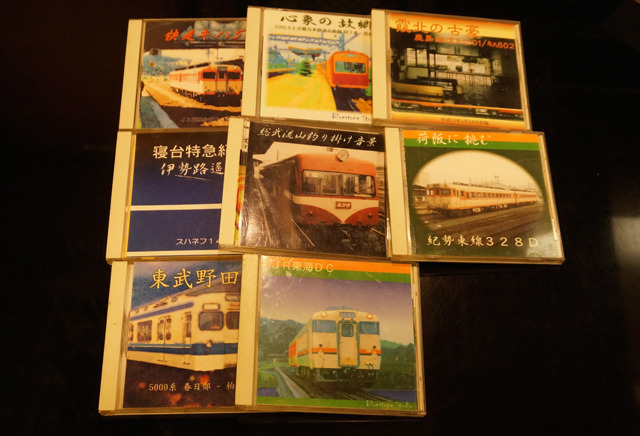

「走行音好きのお客さんがオリジナルCDを作って持ってきてくれたの。それをランダムで流してるの。お客さんによっては走行音だけで路線を当てちゃうから感心しちゃう」

お手製のジャケットに今は引退してしまった車両の写真も。「心象の故郷」「霞北の古豪」とタイトルも凝ったオリジナルCD。これはほんの一部だというからオドロキ。

電車に限らず、飛行機や車などの「乗り物」は動いているときにこそその魅力を発揮する。実際に使われていた鉄道備品に、彼らが生きていたときの音が重なる。

エンジン音、警笛、ブレーキ音。電車の息づかいに、座っているシートががたんごとんと揺れるような躍動感をおぼえる。

椅子、照明、床、さらにBGMに至るまで鉄道に関連したもので埋め尽くされた店内。だが、ぐるりと見渡すと、1つだけ異色なものを発見! さあ、あなたは分かりますか?

突然ですがクイズです! このなかで仲間はずれはどれでしょう?【制限時間3分】

答えは写真の中央、黒光りするテーブル。この形、どう見てもピアノの天板である。

――テーブルがピアノの天板ですが、これも鉄道に関係するものなんですか?

「これは藝大で使わなくなったピアノの天板を貰ってきたの」

なぜテーブルだけ鉄道と関係ない品が? と思ったらこの「せとうち」、徒歩圏内にある東京藝術大學の学生と深い付き合いがあるのだという。

――ランチョンマットにも藝大生の名前が入っていますよね。

「20年以上前に藝大の学生さんから貰ったものなんですよ。ずっと使わせてもらっています」

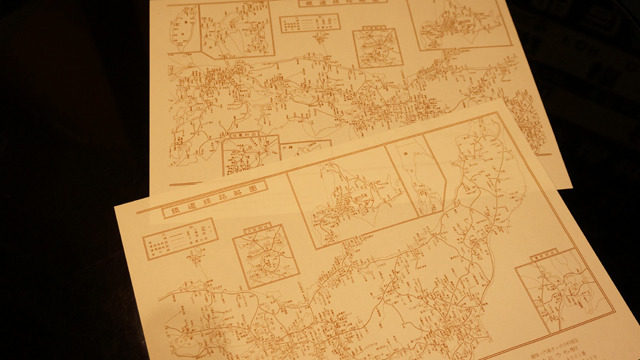

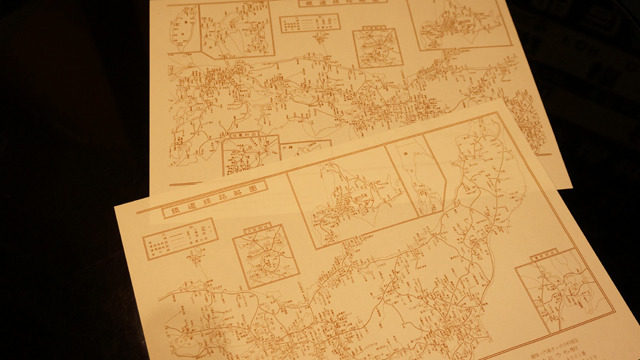

ランチョンマットに印刷されているのは大正13年の路線図。台湾が日本領だった頃のものなので、台湾の路線図も含まれている非常にレアなもの。

隅には「東京芸術大學、大學院生 ●●君の89才になるおぢーちゃん(京都在住)から頂いたものです。どうもありがとうございました」の文字が

――ここにある鉄道関連品もお客さんから寄贈されたものが多いんでしょうか?

「いえ、基本的に自分で蒐集したものになりますね。そこは駅長のこだわりだったので」

遊び心のきいたシルバーシート表示板がついた「酒豪優先席」。

自分でここまで多種多様な鉄道関連品を蒐集した駅長こと瀬戸内氏は、どんな人だったんだろう?

乗り鉄用定期、オリジナルハガキにしたためたラブレター

両親が共働きだったため、夏休みになると兄弟全員で千葉県館山市の別荘に滞在していた瀬戸内少年。

その別荘の近くを蒸気機関車が走っており、それを毎日眺めていたところ、顔なじみになった駅員が「ふみきりちうい」の札をくれたのだという。

「そこから一層、鉄道が好きになったのね」

トイレの入口にあるから、と言われて「ふみきりちうい」の札を見に来て驚く!

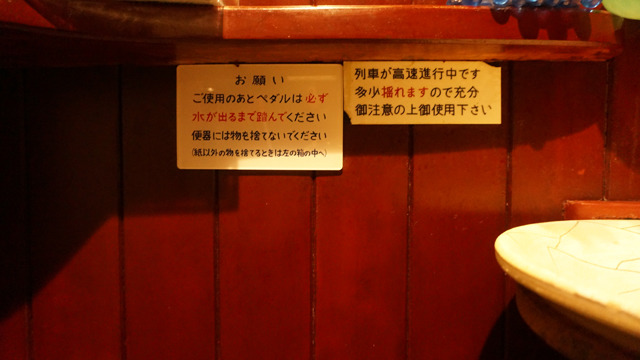

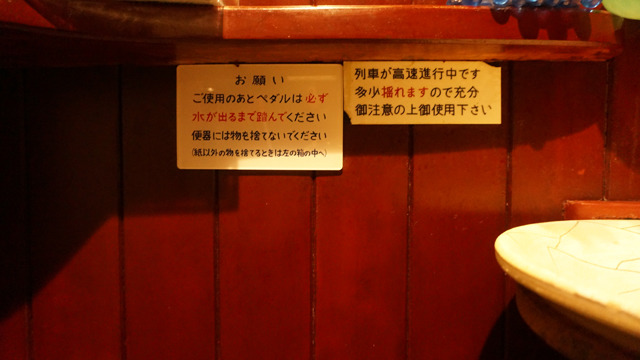

懐かしい0系新幹線のトイレ! しかも幌やカーテンまでついている!!

鍵も懐かしいあの形なんです!

洗面台にはこんな注意書きが。ドアの外からは走行音が聞こえてくるし、本当に足下が揺れている気分になっちゃう。

その鉄道熱に拍車がかかったのは会社員になってから。水産会社に勤めており、出張が多かった瀬戸内氏は寝台列車に何度も乗るうち、食堂車のウェイトレスと顔なじみに。

そのうちウェイトレスにシェフを紹介してもらい、厨房を見学させてもらったこともあるとか。

――1日に何人もの人が乗降する列車の車掌や駅員と顔なじみになるって、そう簡単なことじゃないですよね。

「とにかく筆まめな人だった。お礼状はもちろんのこと、相手の負担にならない程度にお手紙を送るの」

何通も届く手書きの手紙。それは礼状というより、ラブレター。ラブレターを大量に送ったことがきっかけで、憧れの女の子と付き合えた知り合いを思い出した。

さらにアルバムを見せてもらうと、鉄道写真に混じって瀬戸内氏が作ったオリジナルのハガキが大量にファイリングされていた。

オリジナルの写真入りハガキ。お店の電話番号に添えられた「モシ」がお茶目。

恵比寿さんの隣に佇む瀬戸内氏。欄外には名前ではなく「せとうち駅長」。さらにお店の電話番号のアタマには「モシ」の文字が。これはJRの車両番号のパロディー。

JRの列車の車体側面に表示されている「モハ113」などのカタカナ+数字の表記。実はこれ、車両の種類や等級など情報が詰め込まれた暗号。「モシ」に込められた暗号は列車への愛情以外ないと思う。こんなハガキ、鉄道好きなら貰って嬉しくないわけがない。

筆まめなだけではなく、実際に何度も足を運ぶこともしていたという。

「脱サラすると会社に行かなくていいわけだから定期券もいらないでしょう?

でも好きな路線を巡るためだけに定期券を作って、用がなくても乗ってた。乗ったら乗ったでじっとしていない(笑)。列車が停車するたびにホームに降りては、ぐるりと観察するの。そこで気に入ったものがあれば、そこに通い詰めるの」

最初は「駅員」と「乗客の1人」だった2人が、何度も通ううちに「知り合い」になる。さらに手紙や会話を通して「好き」という気持ちが伝わったとき、「知り合い」は「仲間」になる。本気の熱は伝播しやすいのだ。

こうして全国各地の鉄道「仲間」となった関係者から鉄道関連品を寄贈されることとなった。

開店当初は「鉄道は密かに楽しむもので、鉄道ファン同士の会合が開かれるなんてなかなかなかった」店に、やがて鉄道会社の職員も訪れるようになる。

そのなかに新宿地区の駅長がいたことで、瀬戸内氏の鉄道仲間が駅員、車掌だけでなく駅長、さらには重役まで広がってゆくことになる。

当初は鉄道関連品を蒐集していた瀬戸内氏だったが、その熱は留まらず、鉄道運行にも及んだ。

「個人で企画列車を運行しちゃったの。当時はかなり珍しかったと思う」

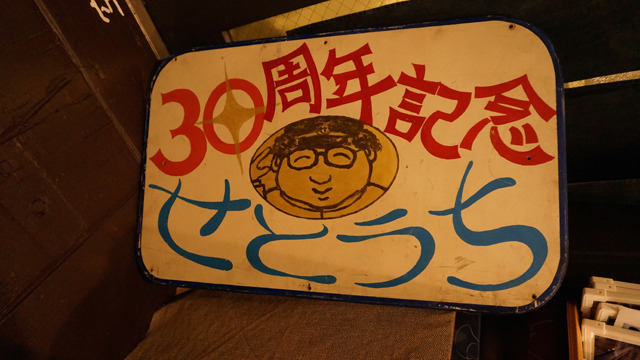

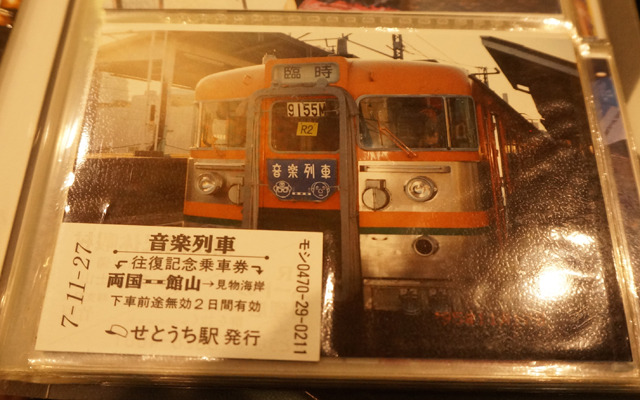

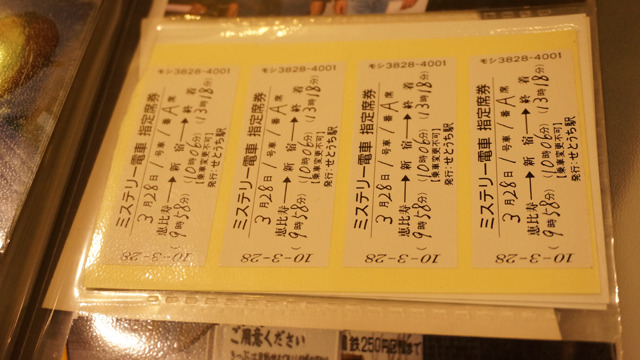

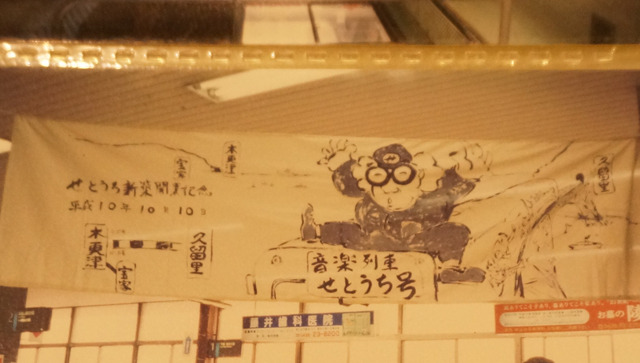

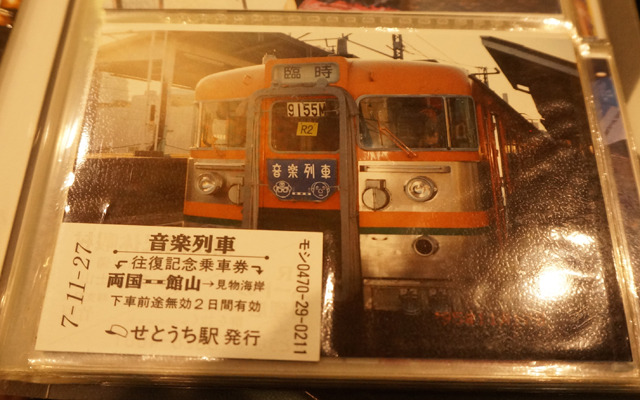

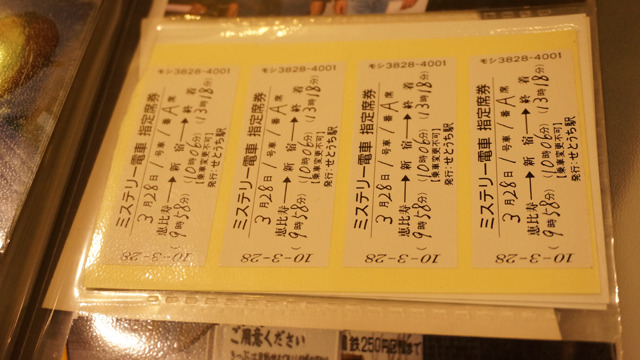

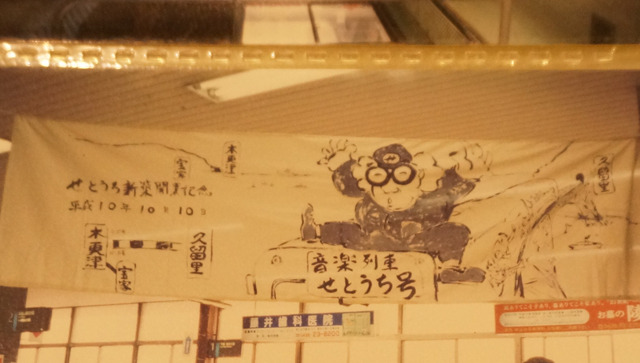

平成5年の「せとうち」創業30周年記念列車を皮切りに、平成7年に藝大生が車内で音楽を奏でる音楽列車、平成10年には「せとうち」新築開業記念列車とミステリー列車を企画、走らせてしまう。

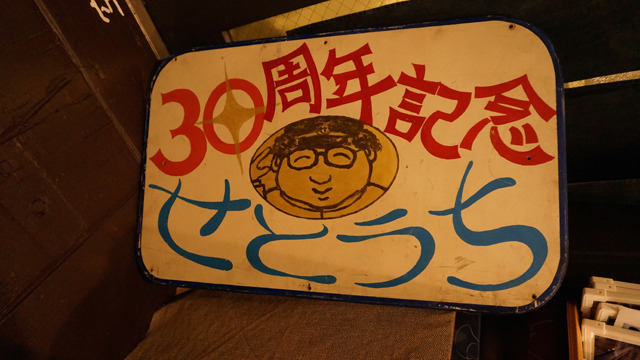

企画列車はここから始まった。お店が30周年を迎えたことを記念し走らせた企画列車のヘッドマーク。

実際に走らせた企画列車とオリジナル切符の写真。発行駅が「せとうち駅」となっているところにこだわりが見える。

企画列車運行時に瀬戸内氏が作ったオリジナル切符。

「とにかく人が好きだった。企画列車はお土産にオリジナルのTシャツなんかつけちゃって赤字を出してたみたいだけど(笑)」

駅構内に掲出された企画列車の横断幕。ファンキーな笑顔の瀬戸内氏の似顔絵は藝大の学生が描いてくれたという。

店に飾られた似顔絵だけでなく、企画列車のヘッドマークや駅構内に飾られた横断幕にも登場するもじゃもじゃ頭にゴキゲンな笑顔の瀬戸内氏。

都内の駅から徒歩数分のところにありながら、列車の走行音が響く静かな店内で瀬戸内氏の想い出に触れるうち、ある本を思い出した。WEB上に作られたページが現代の「墓」になるという一節があった。引用してみる。

「考えてみて欲しい。死んだ人のホームページはどう処理されるのだろうか。あるいは、これまで精力的にウェブページをつくり、更新を行なってきた知人がいるとする。その人が死んでからそのページを見たとき、あなたは何を感じるだろうか。そこには単純には割り切れない感情のわだかまりが必ずあるはずだ。・・・本人の死後も、公の場所で残り続け、個人の情報を発信し続けるホームページ。それはいわば墓のような存在である。」(山形浩生『新教養主義宣言』より抜粋)

人が亡くなったときに、その想いが滞留する場所はさまざまである。ある人は自分のホームページ、ある人は自分のコレクションだったりする。

店内を埋め尽くす品々は単に買い集められたわけではない。

一人の鉄道ファンが全国の駅へ足を運び、何通もの手紙に想いをしたためた結果、その気持ちと引き換えにやってきたものたちなのだ。

瀬戸内氏の熱い想いが目に見える形となった空間に身を置いていると、自分のなかに息づく「好き」という気持ちがふくふくと膨らんでいくのを感じた。

元気がないとき、私は鉄道旅に出る。旅に出る時間がないときは、空港へ行って飛行機の発着を眺める。その時間もないときはホテルに宿泊する。鉄道、空港、それからホテル。

これらに共通するのは、その空間が期待に満ちていることだと思う。これから始まる旅への期待。非日常への入口で感じる、浮足立った気持ちに混じるほんの少しの緊張とか。今後、疲れ切ってしまったときに出かける先がまた1つ増えたことが嬉しい。

手を振る瀬戸内駅長の似顔絵に見送られ、お店を後にしたのでした。