登呂遺跡でおにぎりを食べる旅

日本で初めて水田跡が発見されたことで有名な、弥生時代を代表する遺跡である静岡県・登呂遺跡。

住居跡に伴って水田跡が発掘された遺跡は意外と少なく、大規模というわけではありませんが、大変趣のある遺跡です。

登呂遺跡の復元住居。

復元住居だけじゃなく、復元水田も楽しみたい!という欲張りな方に、是非お勧めしたい遺跡です。

稲穂を揺らす風にも歴史を感じる(適当なコメント)

そんな登呂遺跡で古代米のおにぎりを食べるツアーがあったので、参加してきました。

私の住む神奈川県は静岡県の隣にありますが、おにぎりを目的に出掛けるほど近場ではありません。なのにツアーの人数が30人強と案外多く、失礼ながらこの世には変わった趣味の方が多いのだと少なからず驚かされました。

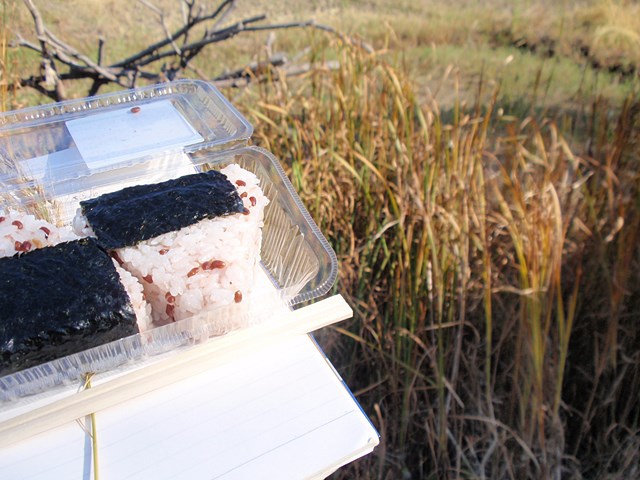

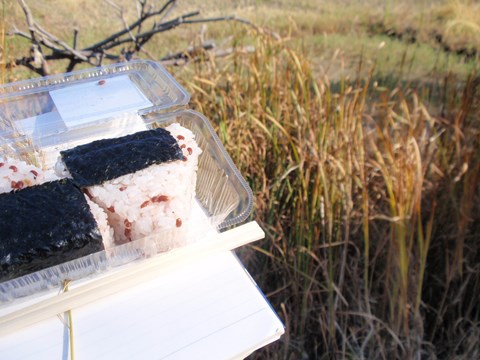

稲穂を背景に古代米おにぎり。

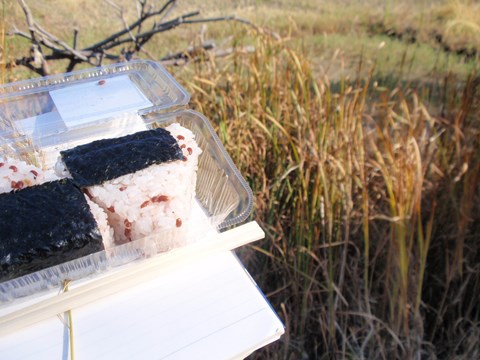

住居を背景に古代米おにぎり。

古代米おにぎり、正式名称『登呂式おむすび』は、登呂博物館のミュージアムショップと駅弁屋さんのコラボで誕生したもので、白米と赤米をブレンドしたお米に古代より食されていたというアサリの佃煮を具にした贅沢なおにぎりです。

甘めの味付けのアサリの佃煮が美味しい。

ツアー参加者は思い思いの場所で、美味しそうにおにぎりを食べていました。

復元住居前で食べる人もいれば

復元水田を眺めながら食事する人も。

味の感想を聞いてみたところ

「赤米が豆のような食感で面白い」

「とろろご飯にして食べたら合いそう」

「佃煮がおいしい」

「こういうところでおにぎりを食べるという経験が新鮮」

と、皆さんに好評なようでした。

弥生時代の人もこうやっておにぎりをたべていたのかな?とか、おにぎりの具がアサリだったら結構贅沢だなぁ…なんてことを考えながら食べるおにぎりは味わい深く、食事のロケーションの重要さを思い知りました。

夜景の見えるレストランで食事をするカップルの気持ちが少し分かった気がします。

土器で炊いたご飯も食べられる

登呂遺跡からは多くの土器が発掘され、そこで行われていたであろう土器を使った調理も見学することができました。

お米と水の入った土器を

おき火でぐつぐつ煮込みます。

こういったダイナミックなイベントにはツアー参加の皆さん興味深々で、火の回りを囲むようにして眺めていました。

炊飯の様子を囲む人々。

赤米一合に対して水700cc程度、3~40分ほど火にかけ続けるそうです。

こうした手順は文献として残っているわけではないので、残された土器のすすや焦げの付き方、吹きこぼれの跡などから考察し、復元土器で何度も調理実験を行うことで調理方法を推測しているそうです。

そうした不断の努力により考古学が発展してきたことには頭が下がりますが、頭のいい人たちが何度も真面目な顔で土器でご飯を炊いてきた姿を想像して微笑ましく思いました。

土器炊飯の担当者が貫頭衣なのも微笑ましい。

しばらくして、一斉に泡立ってきたら完成は間近。泡が消えるまで火にかけます。

一斉に泡立つ姿

泡が消えるのを待ちます

泡が消えた後、10~15分程度蒸らして完成です。

蓋を使っていないので、調理の過程がよく見えておもしろいです。

一斉に泡立つところを見ながら、童謡の『あぶくたった』を思い出しました。

ガスコンロも炊飯器もオーブンもレンジも無かった頃は、こうやって煙に目をいためながら毎日調理していたのでしょう。ご飯を食べるのも大変だったんだなぁ。

蒸らしあがったご飯は、ツアー参加者皆で美味しくいただきました。

おにぎりを食べた後でも、皆さん食欲旺盛!

おにぎりに入っていた赤米とは炊き方が違うのか、豆のような感じではなくプチプチと歯ごたえがあって面白い食感でした。

「独特の風味だが、噛むうちに甘みが出てくる」

「粘り気は少ないけどパサパサってほどでもない」

「鍋肌の米はカリッと香ばしく、内側の米は意外ともっちりしている」

とおおむね好評で、10数分で鍋の中は空になりました。

パサパサではないけど、おにぎりを作ってもまとまらないだろうと思われるご飯でした。

白米好きなので、毎日は嫌だけどたまに食べるなら美味しいかなと思います。

ちなみに、調理に蓋を使わないのは登呂遺跡から鍋の蓋らしきものが発掘されていないからだそうです。

弥生人はご飯にすすやゴミが入るのを気にしないワイルドな人たちだったたのか、まだ見つかっていないだけで調理に蓋を使っていたのか。今後研究が進めば明らかになるかもしれません。

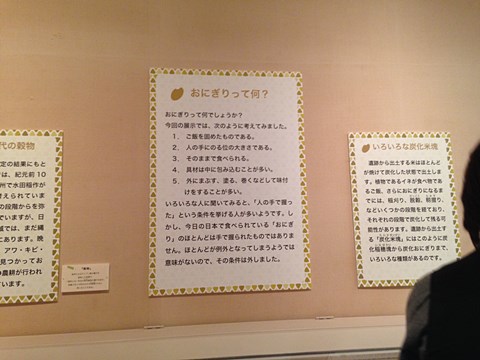

おにぎりの歴史

ところで、何度も「おにぎり」という単語を使っていますが、そんな昔からおにぎりがあったのかと疑問に思う人もいるかもしれません。

古代のおにぎりらしきものは弥生時代中期頃から見られ、私の地元である横浜市都筑区北川表の上遺跡でも古墳時代のものと思われる巨大なご飯の塊が発掘されました。

その発掘をきっかけに横浜市歴史博物館の企画展『大おにぎり展』が開催され、『登呂遺跡でおにぎりを食べる旅』もその関連イベントとして行われました。

そんなちゃんとした博物館のちゃんとした学芸員さんたちが、適当な思い付きみたいなツアーをやるのだろうか?と半信半疑で参加しましたが、非常に楽しかったです。

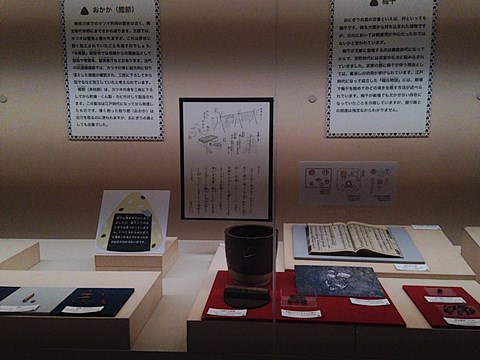

ツアーだけでなく、展示自体もおにぎりや食べものの歴史が分かるおもしろいものでした。

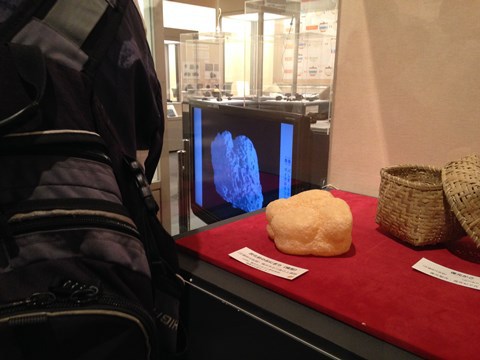

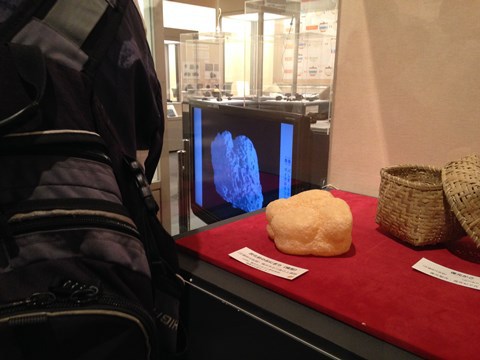

古代のおにぎり(と思われるもの)

まず、目を引いたのが今回の企画展のきっかけになった古墳時代のご飯塊。本物と、本物から当時の姿を復元した模型が展示されていました。

模型と一緒に展示してある籠は、ご飯塊の入っていた籠を再現して編んだものだそうです。おにぎりを持ち運んだお弁当箱だったのではないか、という学芸員さんの見解でした。

こぶし4~5個分くらいのおにぎり。

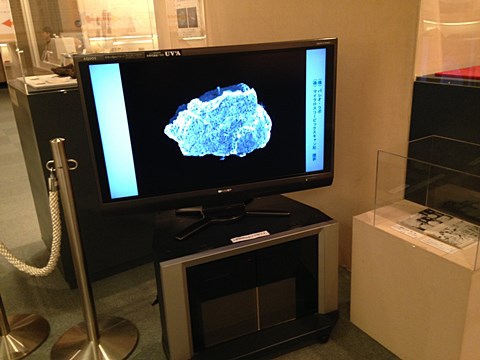

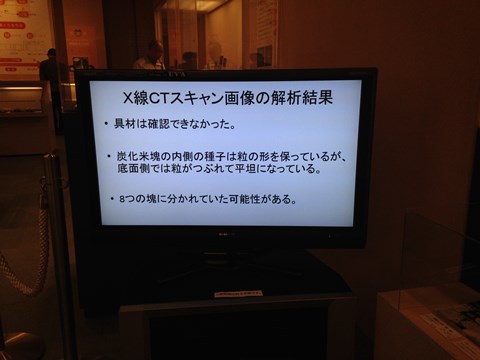

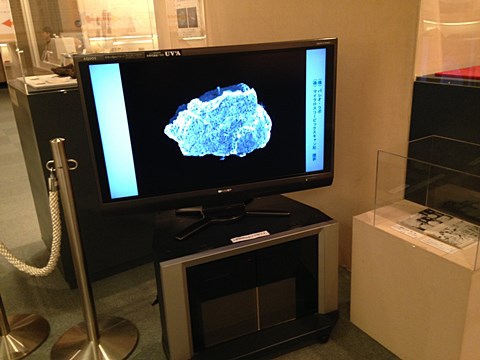

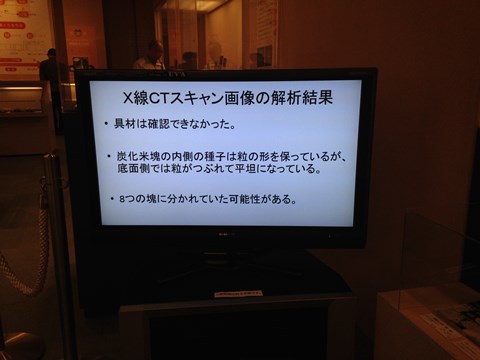

おにぎりをCTスキャンにかけた映像も流れていました。

おにぎりをCTスキャンに掛けた映像。

美味しんぼか!とツッコみたくなりましたが(寿司のシャリをCTスキャンにかける話があったから)、モニターの側のガラスケースの中に参考文献として美味しんぼが展示されていました。

「具材は確認できなかった」って真面目に言われるのが何か面白かった。

おにぎりについて、こんなに真剣に考えたこと無かったなー。

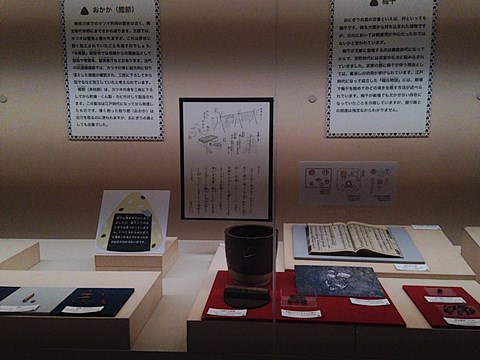

貴重な土器が変な並び方をしている。

通常土器は文様などが見えやすいように展示しますが、今回は『調理器具として』の展示なので、なべ底の焦げやすすなどがよく見えるよう、こんな変な並び方にしてあるそうです。

おかかや梅干しなどの具材はいつ頃から使われたのかも真面目に考察。

また、会期中は定期的に担当学芸員・高橋さんによるフロアレクチャーが行われていました。

中央で真面目な顔で解説をする高橋さん。

こんな真面目な顔で、

「万葉集の有間皇子の歌に『家のご飯は食器に盛られるのに、旅先だと葉に盛られる』というものがあるが、味について言及しないのはおかしい。」

というような解説をしています。

そんなことを真面目に考察するんだ!という驚きと発見がある、とてもおもしろい企画展でした。

残念ながらこの企画展は今月23日で終了してしまいましたが、横浜市歴史博物館ではこれからもいろいろとおもしろい企画展を開催する予定です。

皆さんも近くにお越しの際、是非見学してみてください。

ご飯って奥深い

登呂式おにぎりや土器炊飯も楽しかったですが、日頃深く考えたことのないお米やおにぎりの歴史について学ぶのはおもしろく、郷土の歴史に触れるのも大変興味深いものでした。

皆さんも、一度お近くの博物館に行ってみてはいかがでしょう。

また、横浜市歴史博物館では『博物館デビュー支援』という、日頃博物館に行かない人に楽しんでもらおうという事業を行っているので、近くに博物館が無い方やあまり博物館に興味が無いと言う方、物の試しで横浜歴博まで行ってみてください。

きっと楽しめるはずです。少なくとも私は楽しかったです!

パンフレットをおにぎり型に折れたら料金が割引になるサービスもありました。

取材協力:横浜市歴史博物館

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央 1-18-1

Tel.045-912-7777(代表)/FAX.045-912-7781