40~50代は若手といわれていますから(笑)

「左官」とは、建物の壁や床などを専用のコテを使って塗り仕上げる職人のことだ。鎌倉時代に東大寺の再建大仏殿の棟上の際、壁塗り職人が左官の官位を授与されたことが語源とされている。

イベントの開催は11月中旬で、会場は晴海トリトンスクエア。壁塗り体験のほか、各メーカーの展示や職人によるかまど作りの実演などもあるらしい。

気分は左官

I love 左官,too.

まずは、イベントを主催する「左官を考える会」代表の藤田秀紀さん(41歳)にご挨拶。

左官歴22年、拠点は金沢

「長く継承されてきた職人の技術に触れ、その文化に関心を持ってほしいという思いで始めたイベントです。今年で2回目で、期間中は日本を代表する左官たちが全国から集まっていますよ」

藤田さんによれば、左官の世界も高齢化が進み、職人の数はずいぶん減っているそうだ。

「一番多いのが60~70代。40~50代は若手といわれていますから(笑)。一方で、30代の入門者が増えているんです」

「考える会」のメンバーが作った創作かまど

「このかまどは、固形燃料でご飯がおいしく炊けるんですよ。冬場の仕事がない日などにさっと作れますから、今後は従来の慣習にとらわれず、こうした活動の幅も広げて行ければ」

ひときわ目を引くキャラかまど

会場内では、何やら玉を磨いている人々の姿が。

「あれは、光る泥だんごを作っているところ。泥の玉を空き瓶などでひたすら磨くと、宝石のようになるんです」

子どもも大人も夢中である

解脱して光り輝く泥だんご

左官歴19年、趣味はサーフィン

会場内をひととおり案内してもらった後、いよいよ本題の「壁塗り体験」ブースへと向かう。

体験料1000円

腕利きの職人に教えてもらえるうえに、使ったコテは記念に持ち帰ることができる。これで1000円は安い。

さて、本日の師匠とのご対面だ。

浦上稔晃さん(37歳)

浦上さんは岡山を拠点に活動しており、左官歴19年。趣味はサーフィンだという。おお、職人さんとサーフィンの取り合わせは意外だ。

この仕事に就いた経緯を聞いてみた。

「親父がやってたから、それを継いだかんじですね。『雨が降ったら休みになるぞ。やってみるか』って言われて始めたんですが、まあ、実際は雨の日も室内での仕事がありましたよね(笑)」

持ち方を教えてもらう

右手にコテ、左手にコテ板。これが基本スタイルだ。

「じゃあ、手始めに漆喰(しっくい)を塗ってみましょうか。石灰岩を高温で焼いたものに水をかけると粉末の消石灰になります。これに、麻の繊維と煮た海藻をまぜたものが漆喰です」

さらっと塗る師匠

おっ、意外とイケるのでは?

「なかなか上手ですね」と師匠のお言葉。しかし、どうしても塗りむらができてしまう。

「コテを寝かせるのがポイント。壁を塗るというよりは、なでるイメージです」

ふつうは、この板2面分を5分程度で塗り終えるそうだ。そこから、さらに何度も重ね塗りをして仕上げる。一人前になるのは早くて3年かかるというから、匠への道は長く険しい。

いわば、壁への愛撫である

ところで、サーフィンと壁塗りに共通点はあるのだろうか。

「うーん、サーフィンに二度と同じ波が来ないように、壁塗りも完全に同じようには塗れませんね。仕事としては仕上がっていても、自分だけがわかる小さな違いがあるんです」

晴海の波に乗る師匠

気候、材料、壁。すべて自然のものが相手なので、毎回条件は異なる。これらを勘案しながら、ベストに近い状態に持っていくのが職人の技だという。

硬いコテを作る職人さんも減っている

続いて挑戦したのが土。粘性が少ないので、塗るのが難しいそうだ。

とはいえ、難なく塗る師匠

ちなみに、土の場合は素材に厚みがあるため、コテも硬くて厚いものを使用する。

製作者の銘が入っていた

「隆三」というのは、播州三木打刃物の伝統工芸士・杉田隆三さんのこと。さすが師匠、一流品をお使いである。

「こういう硬いコテを作る職人さんも減っていますからね。高いのだと数十万円するものもありますよ」

会場内のコテ販売ブース

そして、土である。これが、非常に難しい。先ほどの漆喰のように、さらっと流れてくれない。

油断すると、すぐに落ちるのだ

しかし、難しい分、ちゃんと塗れた時の達成感は大きい。

北南米大陸のような断面

少々ながら達成感を得た嬉しさついでに、また聞いてみた。サーフィンの魅力は何でしょうか。

「海に1時間入って、果たして何本乗れるかというかんじですが、自然相手だから面白いですよ。そのためだけに、毎週、岡山から車で6時間とかかけて四国や鳥取まで向かうわけですから」

サーフィンといえば、スノーボードと同様、いろんなかっこいい技の名前があるはずだ。師匠がこれまでにキメた会心の技は?

「いやあ、基本的にぷかぷか浮いてるだけなんで(笑)。あ、でも、一度だけ偶然『ローラーコースター』ができたことがありました」

家に帰って検索してみると、「進行方向の先の波が崩れたセクションに対して、オフザリップの要領でスープに当て込むテクニック」とある。よくわからないが、たしかにこれをキメたら楽しそうだ。

現場にいた富士川建材の皆さんと記念撮影

最後に塗るのは珪藻土(けいそうど)。

製造メーカーの富士川建材のサイトには、「藻の一種であるプランクトンが200~300万年前に堆積してできた鉱物。セメントとほぼ同じ大きさの粒子の中に無数の細孔があるため、調湿性能や断熱性能などに優れている」とある。

「あまり塗ったことないんだよなあ」と師匠

「初めて塗るんだよなあ」と筆者

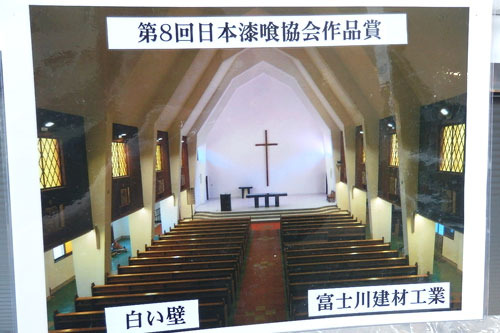

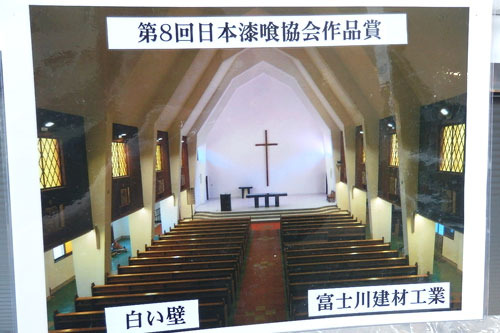

富士川建材は、漆喰や珪藻土などの内装仕上げ材の開発で、数々の賞も受賞している。

鎌倉の「カトリック雪ノ下教会」

そうこうするうちに、師匠が仕上げ態勢に入った。ところどころで、厚みのチェックも欠かさない。

「これで、まだ1mmぐらいかな」

数分後、珪藻土の壁の一次仕上げが完成した。現場にいた富士川建材の皆さんと記念撮影をする。

左から鈴木さんと岡本さん

というわけで、サーフィントークを挟みつつの、めくるめく壁塗り体験は終わった。

壁を塗るという単純な作業ながら、素材ごとに手元の感触が違うし、想像以上に楽しいのである。自分が塗った壁に囲まれながら生活してみたい。そう思った。

コテがサーフボードのように走る

漆喰壁の仕上げをしている浦上さんに、「ずっとやっていて飽きることはありませんか?」と聞いた。答は「まったくないですね。今も本当に楽しい」。その瞬間、彼が持っているコテがサーフボードのように漆喰の海原を走る光景が見えた。