夢の木材・バルサ

「バルサ」をご存知だろうか。サッカーチームの愛称ではない。木の名称である。スペイン語で「いかだ」の意味を持つというその名称が示すように、バルサは木材としては非常に軽く、そして加工もしやすいため、模型の制作などによく用いられているそうだ。かくいう私も小学生の頃、バルサを使って模型的な何かを作った記憶が無くもない気がする。軽量で、かつ加工が容易。これから異常に軽いイスを作ろうとしている私にはうってつけの木材である。決めた。バルサでイスを作ろう。異常に軽いイスを。

ハンズでバルサを買ってきた。10枚。

バルサ売り場には様々なバルサが売ってあったが、ここで使うのは長さ600ミリ、幅80ミリ、厚さ5ミリのきわめて標準的な(と私が勝手に思った)バルサとする。

確かに軽い。発泡スチロールぐらい軽い。

バルサの切断という快楽

実際の制作に入る。最初は図面を描いていたが途中で面倒くさくなってやめてしまった。頭の中に完成形を想像しつつ、適当に長さを測りながら部品を作ってゆく。脚部、座面、背もたれ、と主要な部品を分け、最終的にこの3つを合体させることでイスが完成するようにした。いわゆる「ゲッターロボ方式」である。

バルサ、線を引く鉛筆が食い込むほどやわらかい。

バルサの大きな特徴であるやわらかさとは、カッターナイフで切断できるという扱いやすさである反面、ぎゅっと握っただけで変形してしまうという脆さでもある。しかしながら木目に沿ってスーッとカッターを走らせるときの快感は、なにか人をやみつきにさせるものがある。魔性の木材といえよう。

ときおり繊維の固い部分に当たり、なかなか切れずイラッとする。

座面が完成。新聞の夕刊くらい軽い。

脚部はさすがに不安なので3枚を重ねて補強する。

脚部と座面の接合部。

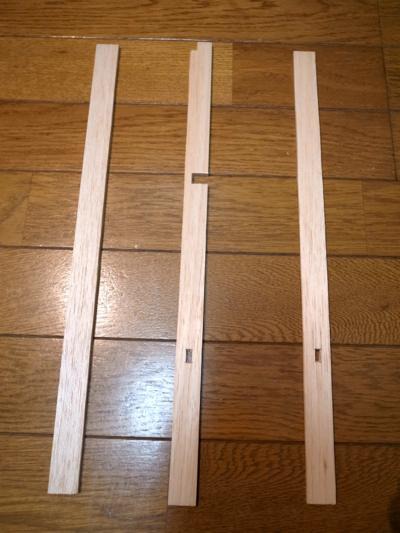

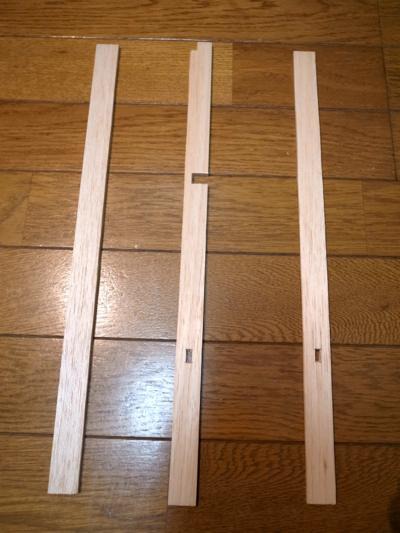

部品ごとに突起をつけたり穴をあけたりしているのは、あとで部品どうしを繋げるときのためである。

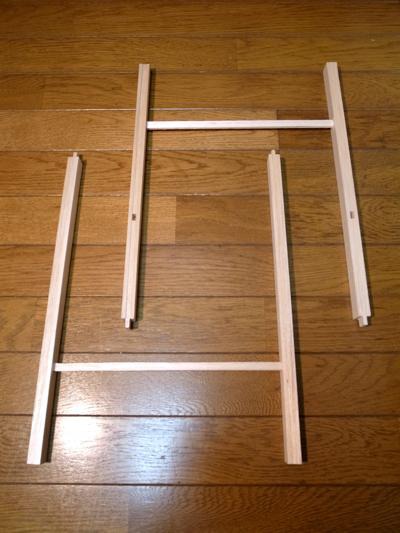

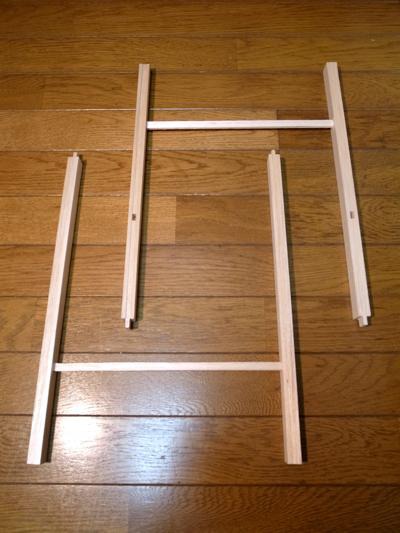

これを、こう。

「21世紀のイームズ」を目指して…

全ての部品が出揃った。あとはこれを組み立てるだけである。木工用ボンドの力を借りつつ、凹部に凸部を差し込み、イスを形作ってゆく。

いつの間にかガンプラみたいになっていた。

繋がれた脚部はロンドンのタワーブリッジ、あるいは新宿高島屋の連絡通路のようでもある。

背もたれ。もたれかかる気をかなり削がれる形に仕上がった。

脚部、座面、背もたれが完成。

役者は揃った。彼らが三位一体となり、ついにイスが出来あがるのだ。完成形がこちらである。

斜め前から。

横から。

出来た。

軽い。異常に軽い。持ち上げてみると、まるで空のポリバケツを持ったような感覚だ。いや、それよりも軽い。重さをはかってみると、およそ150グラムだった。ちなみに今年発表された「iPhone 5c」の重さが132グラムというから、カバーをつければ同じくらいの重さになるのではなかろうか。技術の粋を結集し、iPhone並みに軽いイスが今、ここに誕生したのである。

「iChair。異常な軽さを、あなたに。」

達成感にひたる

「異常に軽いイスを作る」という目的が果たされた今、私の心は達成感と、そして心地良い疲労感とで満たされている。ここらでひとつ、完成したイスに座って休憩したいと思う。よっこらしょっ…

!?

無へ…

いったい私は今の今まで、何を作っていたというのだろうか。床に打ち付けた尻の痛みで思わず自分を見失いそうになってしまったが、しかし、これで良かったのだ。「chair」という単語の中には、「air」という単語が隠されている。暮らしに溶け込みすぎたがゆえ、我々にとってまさに空気のような存在となってしまったイス。まるで空気のように軽いイスを作ったことは、そんなイスという存在の形骸化に対する私なりの皮肉でもあったのだ。(うそです)

異常に軽いイスを作った。これを機に私はあらためて、イスというモノの概念(っていうか残骸)を見つめ直してゆきたいと思う。