今は亡きチューペット

チューペット、とはいうものの実は「チューペット」はある製造元の一製品を指す商品名だそうで、あの形状のアイスが全てチューペットという名前ではないそうです。そしてその本家チューペット、なんと2009年をもって生産終了となってしまったとのこと。

幸い似たような形状の商品は今でもたくさん売られているので、今回はそちらを使ってみたいと思います。

ですので正確には「チューペットを楽器に」はしていないのだけど、私にとってあの形のアイスはどうしたってチューペットなので、どうかそう呼ばせてください。

というわけで買ってきました、類似チューペット。

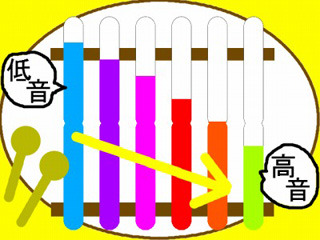

木琴にしたい!

さて何の楽器にするかといいますと、木琴です。チューペットで木琴を作りたいのです。

両者はなかなか結びつけがたいかもしれませんが、まあちょっと想像してみてください。 普通に凍らせたチューペットが一本。その隣には、少しだけ中身の量が少ないチューペットが一本。更にその隣にはもっと中身が少ない一本……とどんどん並べていきましょう。ほら、いつの間にか脳内図には立派な木琴が!

おっと、木じゃないから正確にはチュー琴? チュ琴?

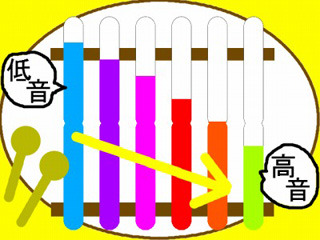

想像上のチュ琴

それを忠実に再現

とにもかくにも、凍らせてみましたので早速叩いてみましょう。音階がどうのとかそういう細かいことは後回しです。

まずは音です。チューペットのチュ琴としてのポテンシャルを見たいの!

張り切って叩いてみるものの。

あらら? どうも思わしくありません。音が響かない。

一応2本を叩き比べるとやや高さの違う音は出ているものの、ぽてっ、とした間抜けな感触のせいでどうにも楽器っぽい音になりません。

まぁ、中身がこれだものねぇ。

あらためて確認してみれば、当然のことながらチューペットの中身は「氷」ではなく「シャーベット」です。 カチカチに凍らせてはいたものの、どうしたって氷ほどの密度にはならない。

加えて柔らかいポリ製の容器、しかも叩いている間にどんどん中身が溶けて水っぽくなり……という色々な難点が見えてきてしまいました。越えなきゃいけない壁がわらわらと。

あれ、チューペットはチュ琴に向いてないっぽいぞ。困った。どうしよ。

どうにか楽器にしたい

困ったので、とりあえず食べながら考えます

……お?

チューペットの形を見ていたらひらめきました。

これ、この形。笛になりそうじゃないですか? ちょっといじればリコーダーみたいになるのでは。 おあつらえ向きに、先端にはぴょこっと飛び出た吹き口みたいなものも付いてるし。 食べ終わった後の容器を使う、というのもリサイクルっぽくて良い。

あらあらいいことづくめじゃないですか。チューペットの天職は琴より笛じゃないの?

君、リコーダーになる気はないかい?

君には才能があると思うんだ。

先端を切り取ってここから息を吹き込むことにします。リコーダーの胴体部分にはなんか四角い穴が開いてたはず。 ふわっとした笛感で作るだけ作って、とりあえず吹いてみましょうか。鳴れ!

ふーっ!

無理かー

あっはっは。まぁ、びっくりするくらい鳴らない。そりゃあね! こんな行き当たりばったりの思いつき工作で音が出ちゃったらそっちの方が驚きですよね。

でも笛の素材にするのは諦めてないので、もうちょっときちんと調べて作ってみましょう。 鳴らせチューペット笛! 略してチュ笛!!

鳴ったよ!チューペット笛が鳴ったよ!

世の中には色々な素材でオリジナル笛を作っている方がいらっしゃるようですが、調べてもチューペットを笛にしている例は見かけません。なんででしょう、こんなに笛にしやすそうなのに。 牛乳パックやらサランラップの芯やらを使って笛を作った例ならたくさんあるのです。牛乳パックにできてチューペットにできないことはないだろう。

がんばって! チューペット!

そして辿りついたこの形。

吹き口部分のアップ。ものすごく簡単に作れます。

工作レベルとしては間違いなく最下位クラス。空き容器の両端を切り落としてチューブ状にし、吹き口としてV字の切れ込みを入れただけです。ハサミさえあればできちゃう。

こんなのでホントに音が出るのか、とお思いでしょう。 それが、出るのです。鳴ります。まずはお聴きください。

ほらね! チューペットはやれば出来る子なんです、チュ笛にもなれるんです!

しかしお聞きの通り、リコーダーみたいに息さえ吹き込めばすんなり鳴るというものでもなく、音を出すのもなかなか一苦労です。音の出にくい度数でリコーダーをレベル1、口笛をレベル3くらいとするなら、チュ笛はレベル15はあると思う。なかなかの強敵。

そんなチュ笛の吹き方講座は次ページにて!

チュ笛の鳴らし方

見事に笛となったチューペット。しかし音を出すには少しだけコツが要ります。

息の流れ方(黄色矢印)がポイント。

笛の内側に息を吹きこんでしまうと、まず鳴りません。 口は薄く開けて、できるだけ息を細く鋭く。 そして吹いた息が、ちょうどV字の切れ込み部分にぶつかるようなイメージで。

しかしそうは言ってもなかなか鳴らないものなのです。こればっかりはぜひ、実物で試してみていただきたい。そしてもし、最初の一吹きであっさり音が出たよ、という場合はおめでとうございます。あなたにはチューペット笛奏者の才能があります。

全く音が鳴らなかった頃の気の毒な様子をご覧ください

私のような凡人、どころか子供の頃には草笛やらほおずき笛やらを苦手としていた人間にとって、チューペット笛奏者への道のりはそれはそれは険しいものなのです。音を出すには地道な練習あるのみ。酸欠気味で頭がくらくらするのも乗り越え、ひたすら吹く!

そうやってしつこくフーフーとやっているうちに、突然ピホーと鳴る瞬間がやってきます。というか、やってきました。あれ、偶然か? と思ってもう一回吹く、そしたらピホー。さらに吹く、やっぱりピホー。

わあ! 鳴ってる! 鳴らせてる! なるほどちょっとコツが掴めたぞ、こういう息の角度と強さね! やった、ちょっと分かってきたかも!

地道な訓練の末、無事に鳴るようになったチュ笛。 努力は人を裏切らない、ということをチューペットに教えられた2011年の夏です。

チュ笛によるドレミファソラシド

さて、そうなってくると今度はチュ笛で音階を鳴らしてみたくなります。

チュ笛は短ければ短いほど高い音が出るはず。なので一本につき一音の方式として、ドレミファソラシド、で長さを変えた8本の笛を作ることとします。一本のチュ笛に穴を開けてリコーダーみたいにするのは、ちょっと難しそうだし。

素材の用意はバッチリです。

というわけで早速……といきたいところですが、ここで「どうやって音階を判定するのか問題」が発生。絶対音感とかいう素敵な能力は持ちあわせておりません。

でも、大丈夫!

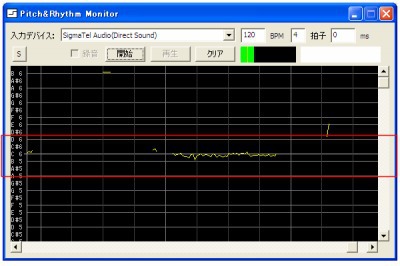

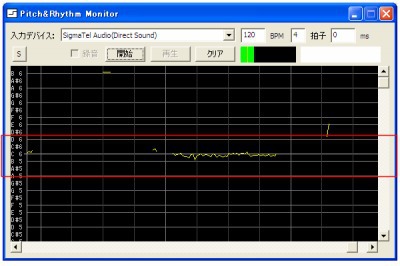

PCに繋いだマイクから拾った音の音階を判別してくれる、という便利なフリーソフト[参照]があるのです。ありがたく使わせていただきます。大変助かります。

マイクで入力した音の音階を黄色の線で示してくれます。この場合は、「ド」。

これぞ文明の利器。なんて便利!

よし、心強い味方を得たのでこのままさくさく進めましょう。 一番低い音、つまりカットする前の状態のチュ笛で「ミ」の音が出るようです。これを基準として少しずつ短く切っていきます。

君はこれから「ファ」になるんだよ

順番に短くなっていくがよいよ

そうやって地道に切っては吹いて測定、切っては吹いて測定、を繰り返し、どうにかミファソラシドレまで揃えました。

見てくださいこの楽器らしさ!!

当初の予定ではド~ドの8音の予定でしたが、ミ、から始まってしまったため何だか中途半端に7本です。まぁいいか。

ドレミシールを貼って更にそれっぽくしてあげよう

チューペット笛の完成、そして演奏

では揃ったところで、チュ笛によるミファソラシドレ、ご覧ください。

ちなみに服が違うのは、吹いているのが制作の翌日だからです。そして、これが大変まずかった。一晩寝て起きたら、なんと全く吹けない状態に逆戻りしていてとても焦りました。き、昨日掴んだコツはどこにいったんです!? 帰っておいでええ。

自分の物覚えの悪さにびっくりしつつ、再び鳴らせるようになるまでふーふーと特訓です。そういえば、楽器は毎日練習しなきゃ上達しないっていうものね。チュ笛マスターへの道は遠いですね。

そうしてどうにかこうにか挑んだ、上のミファソラシドレ動画。実はそれでもなかなかはっきりとした音が出なかったりして、一本につき数回ずつ撮り直しております。一部ちょっと音がかすれている上にところどころ音階がズレているような気もして残念ですが、でも、一応7音とも鳴らせた! 良かった安心したよ!

チューペットは笛にできるんだよ、音階も作れるんだよ、ということを無事にお伝えできてホッとしております。やったねチューペット! 君のポテンシャルは証明されたよ!

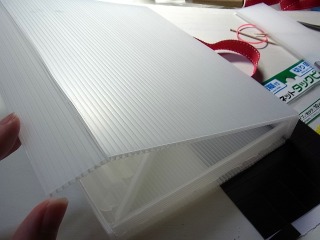

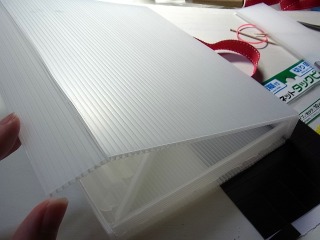

ついでだからケースも作ろう

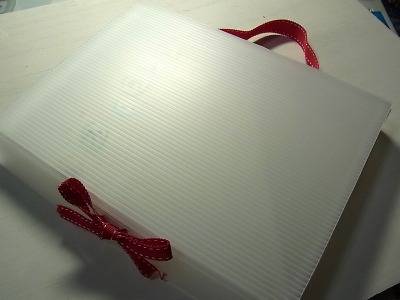

持ち運びできるように蓋と取っ手もつける

できた!なんだか小学生のお道具箱っぽい!

蓋を開ければチュ笛が並ぶ

チュ笛&専用キャリーケースの完成です。

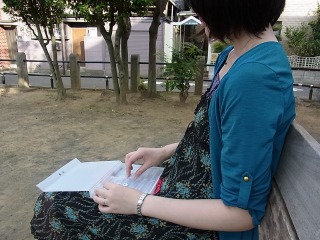

せっかくですからこれを持ってお出かけしてみましょう。 チュ笛は結構な音量なので、部屋でピープー鳴らすのはそろそろ近所迷惑になりやしないかと心配になっていたところです。ちょうどいい機会なので飛び出せ屋外。

近所の公園にやってきました

おもむろに笛を取り出す

ベンチに座ってポーポーと笛を吹いてみました。

公園内は小学生の集団や子供連れのお母さんなど結構な人数がいましたが、ひそひそ噂されるでもなく、遠くから変な目で見られるでもなく、割と笛に集中できました。よかった、世間は公園でチュ笛を吹く人に優しいです。

どこへでも持っていける。

鳴らせるようになるととても楽しい

音が出るまでに少し練習は必要なものの、作り方はとても簡単なチューペット笛。お子様の夏休み工作などにいかがでしょう。笛が完成する上にアイスまで食べられるというお得っぷり。

楽器としての難点は、曲を演奏しようと思ったら最低でも7人の力が必要になるということでしょうか。

公園で吹いてたら猫が寄ってきた。チュ笛には猫を引き寄せる力もあったりは……多分しないです。